Neben amerikanischen ATACMS braucht die Ukraine dringend europäische Marschflugkörper. London und Paris haben welche geliefert, doch dürfen sie nun auch auf russischem Territorium eingesetzt werden? Öffentlich hält man sich bedeckt – auch aus strategischen Gründen. Derweil nutzt Kiew seine Chance.

Nachdem Joe Biden den Ukrainern erlaubt hat, ATACMS-Raketen mit längerer Reichweite gegen militärische Ziele auf russischem Territorium im Bereich der Front in Kursk einzusetzen, hat die Ukraine in der Nacht zum Dienstag direkt zugeschlagen: Laut ukrainischen Medienberichten griff sie ein Waffenlager im russischen Karatschew an.

Der Ort liegt in der an Kursk grenzenden Oblast Brjansk. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete einen Beschuss mit sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion, Außenminister Sergej Lawrow kündigte umgehend eine „entsprechende“ Antwort an. „Wenn Raketen größerer Reichweite von der Ukraine aus in Richtung russisches Territorium eingesetzt werden, bedeutet dies, dass sie von US-Militärexperten bedient werden“, sagte Lawrow am Dienstag nach dem G-20-Gipfel vor Journalisten in Rio de Janeiro. Und fügte hinzu: „Wir werden dies als eine neue Phase des westlichen Kriegs gegen Russland betrachten und entsprechend reagieren.“

Die amerikanische Entscheidung ist in der Tat eine Wende in diesem Krieg. Eine, die nun auch den Blick auf London und Paris lenkt. Schließlich sind die britischen und französischen Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow/Scalp die einzigen aus dem Westen gelieferten Waffensysteme, die ebenfalls eine längere Reichweite aufweisen, solange Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Nein zu Taurus bleibt.

Beide Regierungen hatten in der Vergangenheit signalisiert, dass sie bereit wären, die Einsatzbeschränkungen für ihre Marschflugkörper aufzuheben. Ein solcher Beschluss war aber bisher von Washington ausgebremst worden, weil Storm Shadow und Scalp über amerikanische Komponenten verfügen und möglicherweise auch auf amerikanische Zieldaten angewiesen sind.

Wie positionieren sich die Regierungen beider Länder jetzt, da die USA sich bewegt haben?

Großbritannien

Großbritannien spielt eine zentrale Rolle bei der militärischen Unterstützung der Ukraine. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat das Land bis Ende August Rüstungsgüter im Wert von 9,4 Milliarden Euro freigegeben – nur Deutschland lieferte als einziges europäisches Land mit 10,6 Milliarden Euro mehr.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges war es oft London, das die Lieferung neuer Waffensysteme initiierte. So gab Großbritannien als erstes europäisches Land Panzerabwehrwaffen vom Typ NLAW ab und hatte als erstes moderne westliche Kampfpanzer zugesagt, die Challenger 2.

Auch bei den Marschflugkörpern mit längerer Reichweite preschte Großbritannien vor. Im Mai vergangenen Jahres genehmigte die damalige konservative Regierung die Lieferung von Storm-Shadow-Marschflugkörpern des europäischen Rüstungskonzerns MBDA an Kiew. Mit einer Reichweite von 250 Kilometern sollen sie russische Truppen auf „souveränem ukrainischem Territorium“ abwehren, wie der damalige Verteidigungsminister Ben Wallace betonte – also nicht auf russischem Gebiet.

Nach dem Labour-Wahlsieg und dem Regierungswechsel im Juli deutete der neue Premierminister Keir Starmer am Rande des Nato-Gipfels an, dass er der Ukraine den Einsatz der Raketen gegen russische Ziele erlauben könnte. Eine offizielle Genehmigung steht jedoch bis heute aus.

Die USA spielen bei der Freigabe der uneingeschränkten Nutzung eine entscheidende Rolle, da die Storm Shadows zwar in Europa produziert werden, aber mit amerikanischen Datensystemen ausgestattet sind. Ohne diese Systeme sollen sie nicht optimal funktionieren.

Laut „POLITICO“ hat Washington noch kein grünes Licht gegeben. Beim G-20-Gipfel diese Woche erklärte Starmer, man wolle zwar die Unterstützung für die Ukraine intensivieren, könne aber nicht in „operative Details“ gehen, um Wladimir Putin keinen Vorteil zu verschaffen.

Der Unmut über die Haltung Londons wächst derweil. Der ehemalige konservative Verteidigungsminister Grant Shapps forderte gegenüber der BBC, die Regierung solle sich nicht „hinter den Amerikanern verstecken“ und Kiew den Einsatz von Storm Shadow auch ohne Zustimmung erlauben.

Es werde „falsch dargestellt“, dass amerikanische Daten für ihren Einsatz zwingend erforderlich seien. Auch in der Ukraine löst die Zurückhaltung Starmers Unmut aus – zumal Nachlieferungen der Waffensysteme zuletzt ausgeblieben sind, wie britische Medien berichten.

Frankreich

„Nichts Neues unter der Sonne“, mit dieser Redewendung reagierte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot auf die Frage, ob französische Scalp-Marschflugkörper auf russischem Territorium eingesetzt werden dürfen. Der Minister sprach am Rande eines Treffens der Außenminister in Brüssel zwar vorsichtig von einer „Option“, verwies aber auf Frankreichs Ansage Ende Mai.

Damals titelten die Zeitungen: „Macron befürwortet ukrainische Angriffe mit französischen Waffen auf russischem Territorium“. Von „grünem Licht“ war die Rede. Im Klartext heißt das, dass französische Marschflugkörper bereits zum Einsatz kamen. Präsident Emmanuel Macron sagte damals: „Wir müssen ihnen (den Ukrainern) erlauben, militärische Stützpunkte zu neutralisieren, von denen Raketen abgeschossen werden und im Grunde genommen militärische Stützpunkte, von denen die Ukraine angegriffen wird.“

Experten bewerteten das damals als Wendepunkt. Bidens aktuelle Entscheidung könnte man vor diesem Hintergrund nun auch als Erlaubnis für Briten und Franzosen interpretieren, ihre Marschflugkörper freizugeben, in denen amerikanische Teile verbaut sein könnten.

Dass Paris sich dennoch zurückhält, öffentlich Klartext zu reden, liegt an dem, was Macron als „strategische Ambivalenz“ bezeichnet hat: Frankreich will, dass die Russen raten müssen, wo Paris wirklich steht in dieser Frage. Was den Ukrainern, die irritiert waren über Bidens öffentliche Bekanntmachung, die Möglichkeit gibt, die andere Seite zu überraschen.

„Ich gehe davon aus, dass dieser Zwang jetzt nicht mehr besteht“, sagt jedenfalls François Heisbourg, Geostratege und Berater am Londoner International Institute of Strategic Studies (IISS), über die Einsatzbeschränkungen. Für Franzosen und Russen gebe es in Wahrheit jedoch keinen Kurswechsel. „Der Einsatz von französischen und britischen Marschflugkörpern hat nicht zu einer Eskalation geführt“, so Heisbourg im Gespräch mit WELT.

Der Experte fordert seit Langem die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine. „Olaf Scholz hat über die Zeit unterschiedlichste Argumente geliefert, warum er das nicht will. Das Argument, dass er eine Eskalation vermeiden wolle, ist komplett absurd und hat keinen Bestand mehr, schlicht, weil es keine Eskalation gab, nachdem Kiew sie auf der Krim eingesetzt hat, die aus Moskaus Sicht russisches Territorium ist.“

Ein deutsches Ja sei jetzt wichtiger als je zuvor, so Heisbourg. „Es sind ganz wenige Scalp übrig, dasselbe gilt für britische Storm Shadow. Die Bestände sind am Ende. Aus diesem Grund wäre die Lieferung von Taurus jetzt enorm wichtig.“

Kombinierter Einsatz

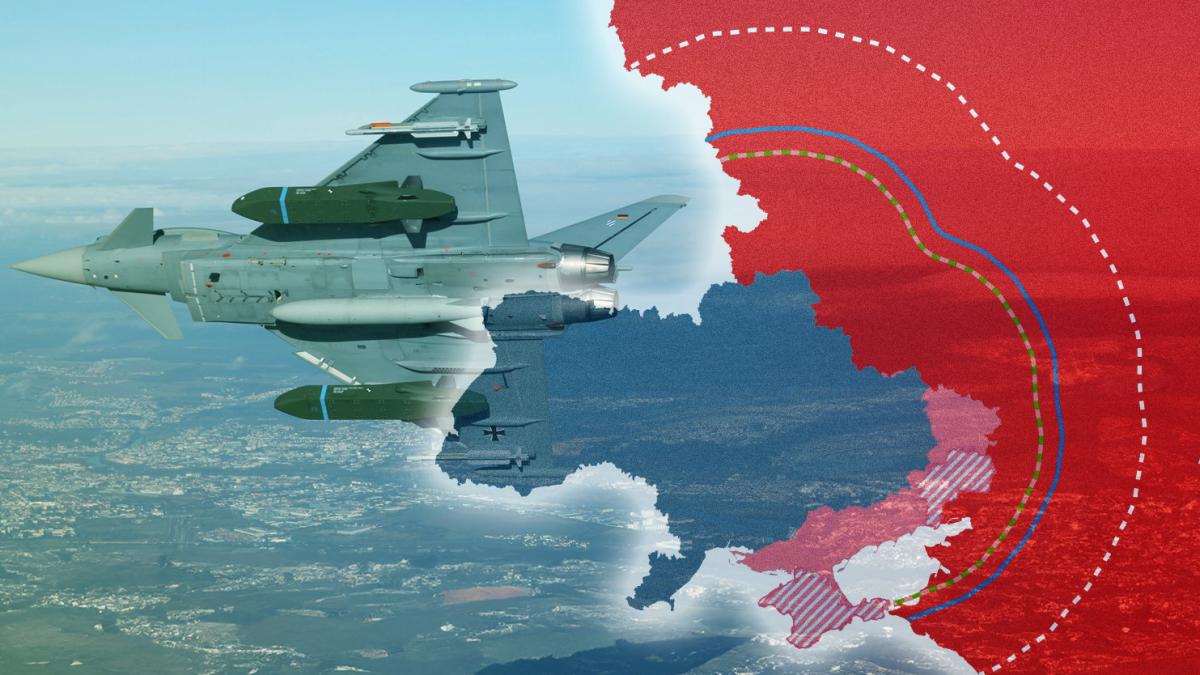

Die Freigabe der britischen und französischen Marschflugkörper (engl.: Cruise Missiles) wäre nicht nur wichtig wegen der höheren Stückzahlen, die die Ukraine dann gegen militärische Stellungen in Russland einsetzen könnte. Denn ein kombinierter Einsatz unterschiedlicher Systeme – die ATACMS werden von Himars-Mehrfachraketenwerfern am Boden abgeschossen, die Storm Shadow/Scalp hingegen aus der Luft von Flugzeugen – würde helfen, die russische Flugabwehr zu überwinden.

„Obwohl sich die ATACMS als effektiv erwiesen haben, so hat Russland doch die Fähigkeiten bewiesen, diese Raketen abzuwehren. Das erfordert von der Ukraine, große Stückzahlen in Angriffspaketen einzusetzen, um sicherzustellen, dass die Angriffsziele getroffen werden“, schreibt Fabian Hoffmann, Raketenexperte an der Universität Oslo, auf X.

„Die Effektivität der ATACMS-Angriffe würde deutlich höher ausfallen, wenn sie kombiniert würden mit Angriffen mit Shadow Storm/Scalp. Eine Kombination von ballistischen Raketen und Cruise Missiles abzuwehren, macht es für die Flugabwehr deutlich komplizierter und es würde Russland dazu zwingen, seine Raketenabwehrstellungen weiter auseinanderzuziehen.“

Clemens Wergin ist seit 2020 Chefkorrespondent Außenpolitik von WELT. Er berichtet vorwiegend über den Ukraine-Krieg, den Nahen Osten und die USA.

Martina Meister berichtet im Auftrag von WELT seit 2015 als freie Korrespondentin in Paris über die französische Politik.

Mandoline Rutkowski ist Korrespondentin für die Berichtsgebiete Vereinigtes Königreich und Irland. Seit 2023 berichtet sie für WELT aus London.