Ainsi, entre 2014 et 2023, la Belgique a connu chaque saison hivernale 68 jours au-dessus de zéro degré, dont 15 ont été ajoutés par le dérèglement du climat. Les années après 2020 sont particulièrement marquantes. Sans changement climatique, 2020, 2021 et 2002 n’auraient dû avoir respectivement que 63, 46 et 48 jours au-dessus de 0°C. On en a observé 17, 19 et 18 de plus. Pour Bruxelles, la situation est similaire, selon l’étude, qui a aussi analysé spécifiquement les grandes villes de l’hémisphère Nord : seize jours à + 0°C ont été ajoutés annuellement durant les mois d’hiver sur cette dernière décennie dans la capitale de la Belgique.

Près de la moitié des 900 villes

Dans l’hémisphère Nord, plus d’un tiers des 123 pays et près de la moitié des 901 villes analysées perdent au moins une semaine de jours de gel par an en raison du changement climatique. Vingt-cinq pays ont perdu entre une et deux semaines de jours d’hiver par an. Il s’agit de la France, de l’Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Espagne et du Royaume-Uni. En d’autres termes, le réchauffement d’origine humaine a ajouté entre une et deux semaines de jours d’hiver au-dessus de zéro dans ces régions, par rapport à un monde sans changement climatique.

Dix-neuf pays, principalement en Europe, ont perdu en moyenne au moins deux semaines “d’hiver”. Outre la Belgique, il s’agit notamment de l’Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque. Le Danemark, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont pour leur part chacun perdu en moyenne au moins trois semaines supplémentaires de jours d’hiver.

“En moyenne, le changement climatique a ajouté plus de jours au-dessus de zéro durant les mois d’hiver dans les pays européens par rapport aux pays d’autres régions. Cela s’inscrit dans un contexte où l’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, deux fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 1980”, soulignent les chercheurs de Climate Central.

Dans d’autres indicateurs

En Belgique, ces tendances à la baisse d’événements froids se reflètent également dans les indicateurs de l’Institut royal de météorologie. En moyenne pour 2014-2023, le nombre de jours avec minima supérieurs à 0°C est de 67,8 jours par hiver. Durant la décennie 1901-1910, on se situait ainsi à 47,3 jours. “La variabilité est assez élevée entre les décennies. On retrouve des décennies assez douces dès le début du XXe siècle (57,9 jours entre 1911 et 1920), relève le météorologue Pascal Mormal, fin connaisseur de ces statistiques à l’IRM. Toutefois, La tendance au réchauffement semble s’être particulièrement marquée depuis 2011 : 63,6 jours pour 2011-2020.”

Dans notre pays, la dernière vague de froid remonte à l’hiver 2012. Celle-ci est définie par l’IRM comme étant une période d’au moins cinq jours consécutifs lors desquels les maxima ne dépassent pas les 0°C, et lors desquels les minima sont inférieurs à -10°C au moins à trois reprises durant la période considérée. Il peut s’agir aussi d’une période courte au cours de laquelle sévissent des froids extrêmes pendant la nuit et pendant la journée.

L’Europe veut s’adapter au réchauffement climatique, mais fait pire que mieux

Comme il s’agit d’un paramètre qui n’est observé que relativement rarement, l’IRM considère qu’une période de 10 ans est toutefois un peu courte pour analyser une tendance. En conséquence, l’institut privilégie généralement une période de référence de 30 ans. En résumé, “nous constatons une grande variabilité entre les décennies avec une assez nette tendance à la baisse depuis une trentaine d’années. Si l’on compare les vagues de froid de la période 1901-30 avec celles de la période 1991-2020, on est passé de 5 à 3 vagues de froid. Ce chiffre est même tombé à deux pour la période glissante 1994-2023. En comparaison, on remarque le nombre élevé de vagues de froid dans la période 1931-1960 avec 12 occurrences du phénomène.”

Chute de 40 %

Les jours de chutes de neige à Uccle étaient au nombre de 7,6 jours par hiver, lors de la décennie examinée. En comparaison avec la période 1901-1910, on se situait à une moyenne de 19,2 jours. “Ici aussi on observe une grande variabilité interdécennale. Néanmoins, les hivers très neigeux de 2010 et 2011 et 2013, masquent quelque peu le recul du nombre de jours de neige observés pour les décennies 2001-2010 et 2011-2020. Et pour la série 2014-2023, le chiffre très bas s’explique par une série, presque ininterrompue, d’hivers très peu neigeux, en particulier depuis 2020”, remarque Pascal Mormal.

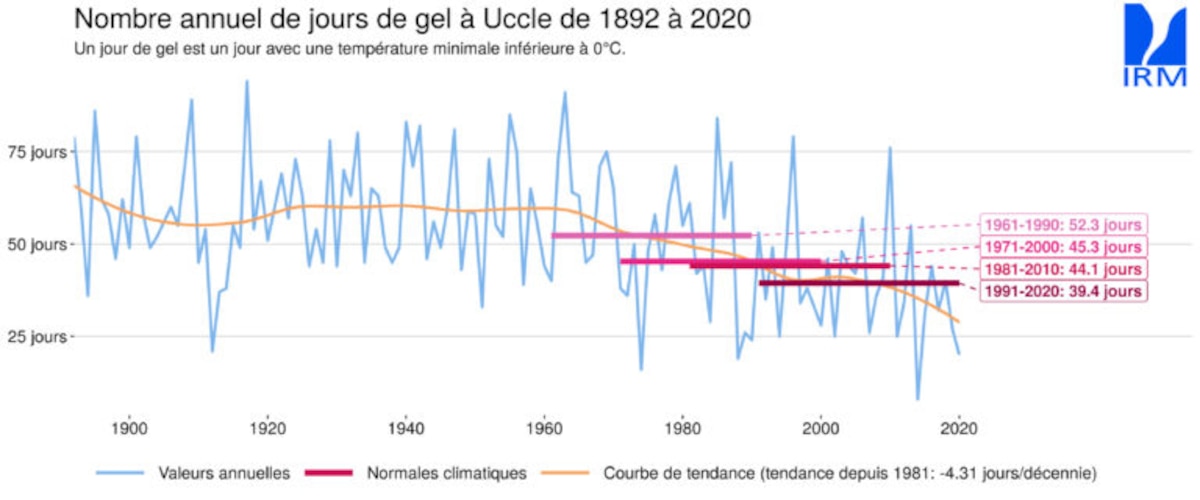

De manière générale, au cours des 30 dernières années (1991-2020), il y a eu, en moyenne, 13 jours de gel de moins par rapport à la période 1961-1990. Plus précisément, les jours durant les mois d’hiver où la température minimale est inférieure à 0°C ont baissé de 18 % entre 1961-90 et 1991-2020, tandis que les jours en hiver où la température maximale est inférieure à 0 °C ont eux chuté de 40 %.

Evolution des jours de gel à Uccle. ©IRM

De multiples impacts dans notre pays et dans le monde

Dans des régions comme la Belgique, les hivers froids maintiennent sous contrôle les populations de nuisibles porteurs de maladies comme les moustiques et les tiques. Mais des hivers plus chauds et plus courts peuvent aggraver les risques sanitaires liés aux nuisibles, remarquent les scientifiques de Climate Central.

“Des hivers plus chauds et plus courts entraînent aussi un dégel printanier plus précoce et un gel automnal plus tardif, ce qui donne aux plantes plus de temps pour pousser et libérer le pollen allergène plus tôt au printemps et plus tard à l’automne. Des hivers plus chauds et plus courts peuvent perturber le froid dont dépendent les cultures de fruits et de noix. Par ailleurs, le décalage des saisons de croissance peut exposer les cultures à un gel dommageable au cours des premières étapes de leur croissance.”

Entre autres choses, le réchauffement des hivers et la diminution de la fréquence des gelées peuvent avoir des impacts importants sur les chutes de neige et la glace, avec toute une série d’impacts pour les personnes, les écosystèmes et les réserves d’eau. “Les modèles climatiques suggèrent que la couverture neigeuse de l’hémisphère nord diminuera à un rythme de -8 % par 1 °C de réchauffement de l’air à la surface de la planète. Le réchauffement des hivers peut aussi réduire le manteau neigeux des montagnes, une source essentielle d’eau de fonte printanière qui remplit les réservoirs et permet l’irrigation des cultures dans certaines régions du monde, aggravant une crise mondiale de l’eau déjà croissante.”

Par ailleurs, les températures sous zéro “sont essentielles à presque toutes les activités sportives et récréatives d’hiver, qui contribuent à de nombreuses économies et cultures à travers le monde”. L’industrie mondiale des sports d’hiver a été évaluée à environ 12,5 milliards USD en 2023. Les températures dans les 19 villes qui ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver depuis 1950 ont déjà augmenté de 2,7°C (4,8°F) en moyenne depuis 1950. D’ici les années 2080, dans un scénario d’émissions élevées, presque toutes les villes qui ont accueilli les Jeux olympiques d’hiver précédents ne seraient pas en mesure d’offrir des conditions sûres et équitables pour les sports de neige en extérieur.