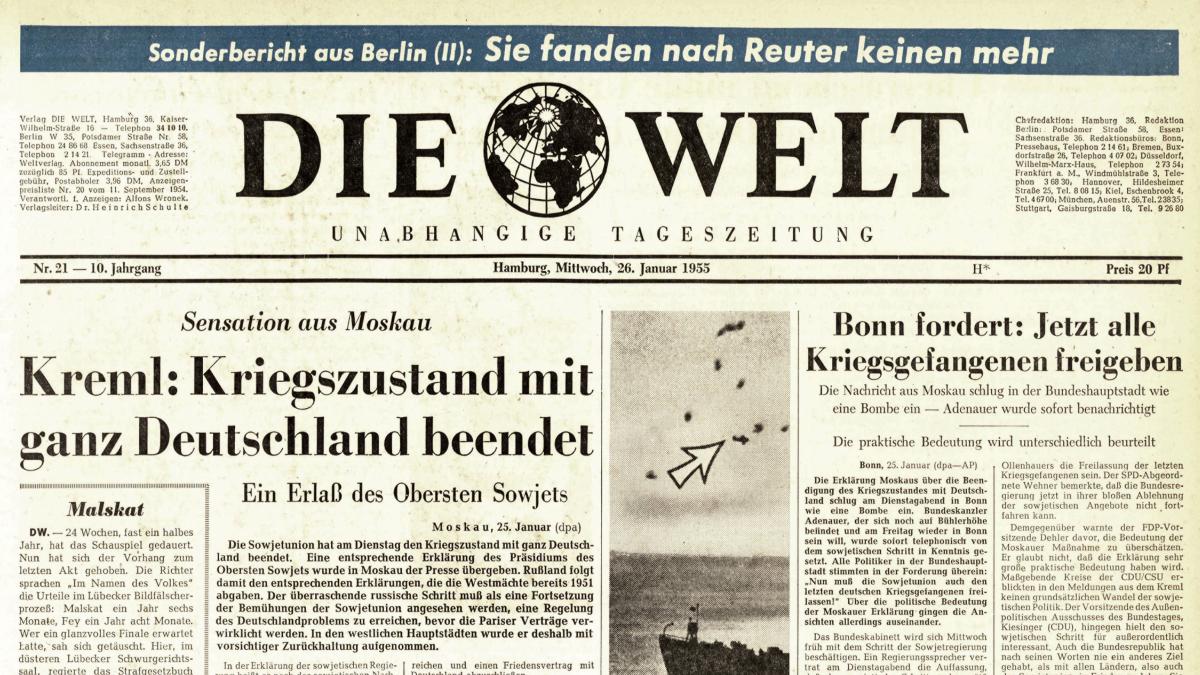

Regelmäßig blickt WELTGeschichte auf Schlagzeilen, die WELT im Laufe der Jahrzehnte veröffentlicht hat – und berichtet, was weiter geschah. Heute: Wie auch die Sowjetunion Ende Januar 1955 den Kriegszustand mit Deutschland als Ganzem beendete. Und vor allem: warum.

Die Einladung zur Pressekonferenz erreichte die in Moskau akkreditierten internationalen Journalisten überraschend. Dafür lohnte sich das Erscheinen im sowjetischen Außenministerium. Denn dort wurde ein Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets bekannt gegeben, der den Kriegszustand mit Deutschland für beendet erklärte. Das bezog sich sowohl auf die DDR als auch auf die Bundesrepublik.

Der Erlass umfasste drei Punkte: „1. Der Kriegszustand zwischen der Sowjetunion und Deutschland wird beendet, und zwischen beiden Ländern werden friedliche Beziehungen hergestellt. 2. Alle juristischen Beschränkungen, die sich aus dem Krieg gegenüber Deutschen als Bürgern eines feindlichen Staates ergeben haben, werden ungültig. 3. Die Beendigung des Kriegszustandes verändert nicht die internationalen Verpflichtungen Deutschlands und beeinträchtigt nicht die Rechte und Verpflichtungen der Sowjetunion, die sich aus den internationalen Abmachungen der vier Mächte über Deutschland als Ganzes ergeben.“ In der für die Journalisten beigefügten Erklärung hieß es weiter, es sei „anomal“, dass Deutschland zehn Jahre nach Beendigung der Kampfhandlungen immer noch geteilt und ohne Friedensvertrag sei.

Die westlichen Siegermächte hatten inhaltlich im Wesentlichen ähnliche Beschlüsse ihrer Parlamente bereits 1951 veröffentlicht. Anschließend erklärten fast 40 westlich orientierte Staaten gleichfalls den Kriegszustand für beendet – fast zwei Drittel der insgesamt 65 Staaten, die zwischen 1939 und 1945 offiziell dem Deutschen Reich den Krieg erklärt hatten, von Costa Rica bis Kambodscha. Nun folgten auch die Staaten im sowjetisch beherrschten Ostblock, zum Beispiel Polen am 31. Januar und die (damalige) Tschechoslowakei am 3. Februar.

„Die Erklärung Moskaus über die Beendigung des Kriegszustandes mit Deutschland schlug am Dienstagabend in Bonn wie eine Bombe ein“, berichtete WELT am Mittwoch, dem 26. Januar: „Bundeskanzler Adenauer, der sich noch auf Bühlerhöhe befindet und am Freitag wieder in Bonn sein will, wurde sofort telefonisch von dem sowjetischen Schritt in Kenntnis gesetzt.“

Das Bundeskabinett kam unter dem Vorsitz von Vizekanzler Franz Blücher (FDP) am selben Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen. Anstelle des (noch) in Personalunion als Außenminister amtierenden Kanzlers erläuterte der praktische Kopf der westdeutschen Außenpolitik, Staatssekretär Walter Hallstein, den sowjetischen Erlass.

Dann trug er Adenauers Vorschlag vor: Die Bundesregierung solle eine Erklärung etwa des Inhalts abgeben, dass man „jedes Zeichen der Entspannung zwischen dem Osten und dem Westen“ begrüße. Um jedoch die sowjetische Initiative für die eigenen politischen Ziele zu nutzen, sollte direkt angeschlossen werden, die Bundesregierung habe die Hoffnung, dass die „noch im sowjetischen Gewahrsam befindlichen Kriegsgefangenen und Verschleppten befreit“ würden.

Das Bundeskabinett diskutierte diesen Vorschlag eine längere Zeit; eine wörtliche Aufzeichnung fertigte der Protokollführer Karl-Heinz Pühl wie üblich nicht an. Zum Ergebnis der Aussprache vermerkte er stattdessen: „Das Kabinett gelangt in der Mehrheit zu der Auffassung, dass aus innenpolitischen Gründen eine baldige Stellungnahme zu dem sowjetischen Erlass erforderlich sei. Es beschließt eine Erklärung der Bundesregierung, die als Stellungnahme der Bundesregierung aufgrund der heutigen Kabinettsberatung der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden soll.“

Hans-Christoph Seebohm, der Verkehrsminister von der Deutschen Partei, hinterließ eine eigene Notiz aus dieser Sitzung (wie aus vielen Kabinettsrunden). „Damit sind die Sowjets allerdings noch längst nicht da, wo der Westen sich längst hinbegeben hat“, notierte er und ergänzte: „Frage der diplomatischen Vertretung: Ist sie jetzt möglich und werden die Sowjets das in Bonn zu verwirklichen trachten?“

Worum es dem Kreml eigentlich ging, zeigte ein Blick auf die Titelseite des SED-Zentralorgans „Neues Deutschland“ vom 27. Januar 1955. Denn dort wurde der Erlass des Obersten Sowjets eingeordnet in den „Kampf gegen die Kriegsverträge“. So nannten Politiker des Ostblocks und die gelenkten Zeitungen die Pariser Verträge, die zu dieser Zeit gerade im Bundestag abschließend beraten wurden, um ratifiziert zu werden und im Mai 1955 in Kraft zu treten. Mit ihnen sollte die Bundesrepublik weitestgehend souverän werden, der Nato beitreten und eine eigene Armee (die spätere Bundeswehr) bekommen.

Gegen die Verträge und damit die feste Einbindung der Bundesrepublik in den Westen kämpfte die sowjetische Außenpolitik bereits seit Jahren an. Auch das durchsichtige, nie ernst gemeinte Angebot der Stalin-Noten 1952 richtete sich gegen diese Verträge. Doch die erregte Rhetorik verfing nicht, denn jeder, der sich mit der Sache befasste, erkannte, dass die Nato ein Verteidigungsbündnis gegen die fortdauernde sowjetische Aggression war. Dazu genügte ein Blick über die bereits seit 1952 gesperrte innerdeutsche Grenze oder in die (innerstädtisch) noch nicht getrennte Vier-Sektoren-Stadt Berlin.

WELT-Chefredakteur Hans Zehrer kommentierte: „Man kann den russischen Schritt taktisch beurteilen. Man müsste ihn dann in die vielen taktischen Schachzüge Russlands einordnen, die in der letzten Zeit unternommen wurden und die dazu dienen sollten, die militärische Einheitsfront des Westens zu sprengen.“ Doch er hatte zugleich die (vage) Hoffnung, es könnte um mehr gehen als um rein taktische Vorteile: „Wir sind bereit, dies anzunehmen, weil die Beendigung des Kriegszustandes zwischen zwei Völkern doch eine feierliche und nicht allein eine taktische Angelegenheit sein sollte.“

Daraus leitete Zehrer, der konservative Vordenker einer aktiven Ostpolitik, zwei konkrete „Prüfsteine“ ab. Einerseits die „Freilassung aller deutschen Gefangenen und Internierten, soweit sie sich noch in russischer Hand befinden“. Es sei unmöglich, zu einem Ausgleich zu kommen, „solange es noch Familien in Deutschland gibt, deren Angehörige seit zehn Jahren und länger in Russland zurückgehalten werden“.

Andererseits jedoch wirklich freie Wahlen in ganz Deutschland als Voraussetzung einer Vereinigung (die Stalin in seiner Note vom März 1952 eben nicht angeboten hatte). Zehrer schrieb in der damals üblichen Diktion: „Russland hält einen großen Teil Mitteldeutschlands besetzt. Es hat 18 Millionen Deutsche in ein System gepresst, das ihrem freien Willen nicht entspricht. 50 Millionen Deutsche in Westdeutschland werden sich mit dieser Tatsache niemals abfinden und sie niemals anerkennen.“

Zugleich aber gab er die Hoffnung nicht auf. „Deutschlands Schicksal hängt davon ab, dass es in Frieden mit dem Westen und auch mit dem Osten leben kann. Auch mit dem Osten!“ Daher begrüße er, dass „der Kriegszustand mit Deutschland von Russland beendet wurde, und sind bereit, anzunehmen, dass es sich dabei um mehr als um einen taktischen Schachzug gehandelt habe“.

Hier allerdings lag der WELT-Chefredakteur, wie sich bald zeigte, falsch. Der Kreml verlor nach der Ratifizierung durch die Bundesrepublik das Interesse an seinem eigenen Vorstoß. Es handelte sich eben doch um reine Taktik.

Immerhin: Die im Januar 1955 formulierte Forderung der Bundesregierung, die knapp zehntausend noch in der UdSSR festgehaltenen Kriegsgefangenen sowie rund doppelt so viele verschleppte Zivilisten freizugeben, wurde zum Ausgangspunkt für die Reise des durch die Pariser Verträge gestärkten Bundeskanzlers nach Moskau im September 1955. Hier wie eigentlich immer in der neueren Geschichte zeigte sich: Nur wer den Herrschern im Kreml in ruhiger Stärke begegnet, wird nicht über den Tisch gezogen.

Sven Felix Kellerhoff ist Leitender Redakteur bei WELT Geschichte. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus, DDR, linker und rechter Terrorismus sowie Verschwörungstheorien.