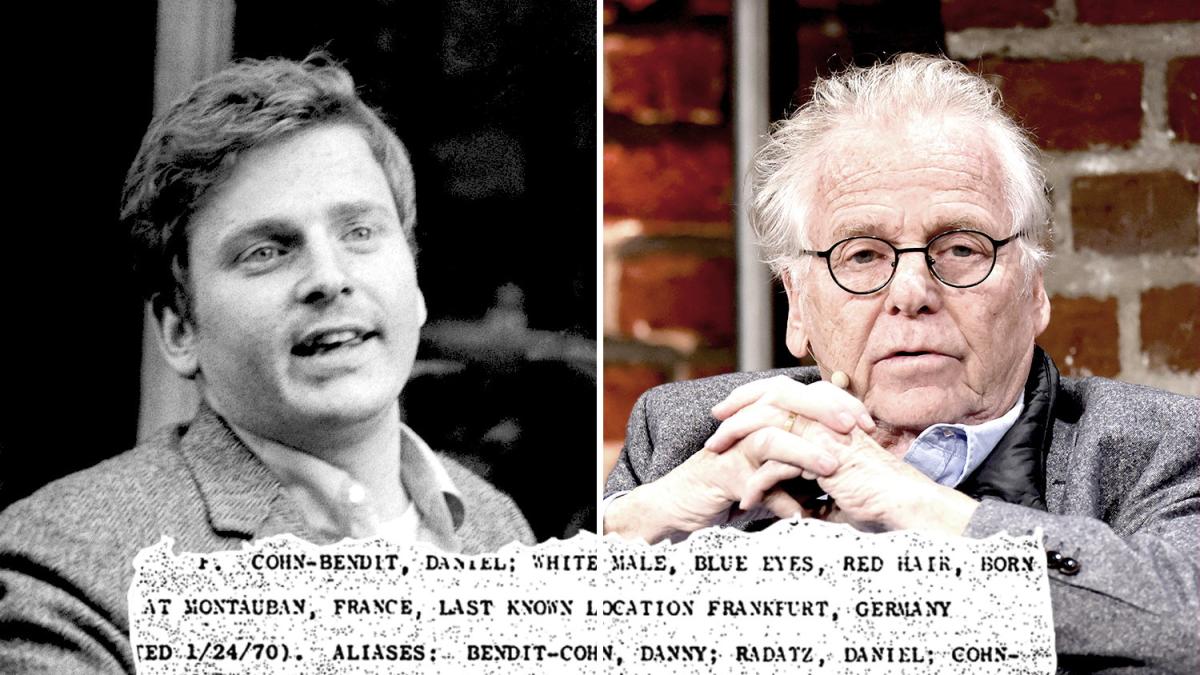

In den letzten 80.000 Blatt bisher nur teilweise geschwärzt veröffentlichter Akten aus dem Bestand zum Mord an US-Präsident John F. Kennedy ist überraschend ein Papier aufgetaucht, das Daniel Cohn-Bendit nennt. Was steckt hinter diesem Dokument von 1970?

Das zehnseitige Fernschreiben datiert vom 22. September 1970 und ging an CIA-Dependancen in ganz Westeuropa – von Bern bis Zürich und von Brüssel bis Wien. In der Bundesrepublik bekamen gleich fünf Dienststellen die Liste mit 51 Namen, dazu den Auftrag: „Bitte berichten Sie jede Information betreffend Aktivitäten, einschließlich Reisen, der unten aufgeführten Individuen, die Ihrer Einschätzung nach eine Auswirkung haben könnten auf die Sicherheit des Präsidenten während seiner Europa-Reise.“ Mit auf der Liste steht ein in Deutschland damals und heute bekannter Name: Daniel Cohn-Bendit.

Das Papier ist an sich wenig bemerkenswert: Cohn-Bendit, geboren als Sohn deutsch-jüdischer Flüchtlinge in der Nähe von Toulouse in Südfrankreich am 4. April 1945, war Ende der 1960er-Jahre ein bekannter linksextremer Aktivist. Im Mai 1968 war der Deutsch-Franzose der bekannteste Anführer und gewissermaßen das „Gesicht“ der Aufstandes extremistischer Studenten in Paris gewesen, die für einige Wochen die französische Hauptstadt lahmgelegt hatten. Ihm war daraufhin am 22. Mai 1968 die Wiedereinreise nach Frankreich verwehrt worden, nachdem er kurz in der Bundesrepublik gewesen war – er verfügte nämlich trotz seiner Geburt und seines Lebens in Frankreich bis 1958 seinerzeit nur über die deutsche Staatsbürgerschaft.

Im Juli 1968 zog er daraufhin nach Frankfurt um und betätigte sich dort als extremistischer Aktivist. Beispielsweise besuchte er mehrfach die inhaftierte Kaufhaus-Brandstifterin Gudrun Ensslin im Gefängnis und unterstützte sie und ihren Freund Andreas Baader öffentlich.

Wenig erstaunlich also, dass die CIA mutmaßlich im Auftrag des Secret Service, der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständigen Institution, im Vorfeld der Reise von Richard M. Nixon nach Europa wissen wollte, was bekannte linke Extremisten gerade so trieben. Bei der Visite von US-Vizepräsident Hubert Humphrey in West-Berlin am 6. April 1967 hatten (zulässige) Lauschaktionen der CIA bei bekannten Linksextremisten ergeben, dass die radikal antibürgerliche Kommune I „Aktionen“ gegen den Staatsgast planten.

Wenige Stunden vor der Landung des Vizepräsidenten schlug die Polizei zu und nahm in der Wohnung elf Personen in Gewahrsam. Außerdem wurden Chemikalien und bereits fertiggestellte Rauchkerzen beschlagnahmt.

Doch schon wenig später lachte die Welt über West-Berlins Polizei. Denn der zuständige Haftrichter hatte die Festgenommenen freigelassen, weil sie glaubhaft machen konnten, keinen Sprengstoffanschlag geplant zu haben, sondern lediglich ein „Pudding-Attentat“. In Wirklichkeit hatten sie zwar auch Rauchbomben werfen wollen und wurden wohl durch die Festnahme vor einer möglicherweise lebensgefährlichen Konfrontation mit den seit dem Mord an John F. Kennedy 1963 stets hochnervösen Leibwächtern des Secret Service bewahrt. Doch diese Tatsachen gingen in der Häme über die Polizei unter, die anscheinend nicht zwischen Puddingpulver und Plastiksprengstoff unterscheiden konnte.

Angesichts dessen schien frühzeitige Aufklärung vor Nixons Besuch sinnvoll – und so dürfte der bekannte Extremist Cohn-Bendit auf die Auskunfts- (nicht: Fahndungs-)Liste der CIA geraten sein. Seine Beschreibung war eher bescheiden: „Weiß, männlich, blaue Augen, rote Haare“ – damit konnte man kaum fahnden. Die angegebenen angeblichen Alias-Namen wie „Daniel Radatz“ oder „Daniel Kudron-Modzelewski“ dürften eher auf Missverständnisse zurückgehen: Trotz seiner belegten Sympathie für Terroristen wie Ensslin lebte Cohn-Bendit soweit bekannt niemals im Untergrund. Insofern ist die Feststellung in der Liste sogar lustig: „Letzter bekannter Aufenthaltsort: Frankfurt, Deutschland“.

Interessant wird dieses an sich kaum spannende Papier lediglich durch den Fundort: Es ist Teil jener 80.000 Blatt, die das US-Nationalarchiv jetzt aufgrund einer Weisung von Präsident Donald Trump als letzte Unterlagen der sogenannten JFK-Files ungeschwärzt freigegeben hat. Zuerst berichtete die „Bild“ (erscheint wie WELT im Verlag Axel Springer).

Wie nun kam eine Liste von September 1970 in die Unterlagen über den Mord an John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas? Was auf den ersten Blick seltsam erscheint, klärt sich rasch auf, wenn man die Entstehung der JFK-Files betrachtet. Sie bestehen nämlich zum allergrößten Teil aus Unterlagen, die für die Arbeit von insgesamt drei Untersuchungskommissionen gesammelt oder verfasst wurden: erstens der „Warren Commission“, die 1963/64 im Auftrag von Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson die Umstände des gewaltsamen Todes des beliebten jungen Präsidenten aufklären sollte; zweitens des „United States House of Representatives Select Committee on Assassinations“, eines Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses über die Morde an Kennedy 1963 und Martin Luther King 1968; drittens des „JFK Assassination Records Review Board“, das von 1992 bis 1998 schon einmal alle Unterlagen zum Mord an Kennedy gesammelt und gründlich untersucht hat.

Anzunehmen ist, dass die Liste mit Cohn-Bendits Namen (auf der im Übrigen auch der Studentenführer Rudi Dutschke und der damals linksextreme Anwalt Horst Mahler standen) im Zusammenhang mit dem Ausschuss des Repräsentantenhauses in die JFK-Files geraten ist – als Beispiel für Aufklärungsarbeit im Vorfeld einer Präsidentenreise. Damit zeigt dieses Beispiel, warum von der gelegentlich mit hohen Erwartungen verbundenen Freigabe von bisher nur teilweise geschwärzt veröffentlichten Akten zum Mord in Dallas praktisch keine substanziellen Erkenntnisse zu erwarten sind: Wirklich relevante Geheimnisse werden nicht in Akten von Untersuchungskommissionen festgehalten.

Sven Felix Kellerhoff ist Leitender Redakteur bei WELT Geschichte. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Nationalsozialismus, DDR, linker und rechter Terrorismus, Verschwörungstheorien sowie Attentate aller Art.