Dans le précédent épisode de la série de douze articles que Liberté Caen consacre à l’Histoire de Caen (Calvados), dans le cadre de son Millénaire, on l’a vu, l’évolution du château de Guillaume le Conquérant est intimement liée à celle de la cité ducale tout entière. Celle de l’Université ne s’appuie pas sur la même longévité. Son parcours doit ses virages, ses volte-face aux influences extérieures à Caen, qui l’ont pétrie. Et que l’on parcourt dans ce 4e volet de la série.

L’Université de Caen a déjà eu trois vies

Dans leur ouvrage référence* sur l’Université, les historiens Jean Quellien et Dominique Toulorge l’écrivent dès la préface : « Sa longue histoire est tributaire non seulement de celle de la région, mais aussi, plus largement de l’histoire de la France et, au-delà, de l’histoire du monde. » Pas moins.

Les deux anciens collègues du département d’histoire la résument sans attendre.

Les conséquences de la guerre de Cent Ans et des guerres de Religion, puis la Révolution française menacèrent sa survie. Totalement détruite en juillet 1944, elle paya chèrement, comme toute la Normandie, le prix de la victoire contre le nazisme.

Jean Quellien et Dominique Toulorge

En deux phrases, trois vies distinctes sont identifiées. Entre lesquelles s’insinue une éclipse de près d’un siècle.

1. Naissance anglaise

La ville de Caen n’a ni date de naissance, ni père fondateur. L’Université locale, si. En l’occurrence, en 1432, quand Jean de Lancastre, duc de Bedford, régent du royaume de France, monte la première université en Normandie, occupée tout ou partie depuis la victoire des Anglais à la bataille d’Azincourt.

Jusqu’au XVe siècle, les étudiants normands se rabattaient sur les universités d’Angers, Orléans et la Sorbonne à Paris. Dans cette dernière, ils représentent 40 % du contingent total des élèves. Comme les vainqueurs d’Outre-Manche la jugent « peu sûre », ils lui jettent une concurrente dans les pattes. À Caen. Pour quel projet ? D’après Dominique Toulorge, les Anglais veulent « assurer la formation d’une élite, notamment celle de légistes indispensables à l’administration du duché ». Seulement, « les mobiles de Jean de Bedford vont au-delà » :

Il s’agit de disposer d’un instrument qui permette l’autonomie du duché, geste de propagande dirigé contre les Français, propre à satisfaire le particularisme normand et à renforcer le pouvoir anglais dans la région.

Dominique Toulorge

Mais pourquoi Caen et pas, au hasard, Rouen ? Pour Dominique Toulorge, il s’agirait d’un rééquilibrage, Rouen ayant reçu des Anglais l’Échiquier, une Cour des comptes, une Cour des aides. Et puis Caen « était certainement regardée comme la plus sûre des villes du duché », car « éloignée de [ses] frontières qui sont des zones de guerre » et dépourvue « d’évêque et de clergé cathédral, sources de conflits potentiels ».

Au départ, l’université « créée » à Caen ne compte que deux facultés de droit civil et de droit canon. En 1437, le roi Henry VI leur adjoint celles de théologie et des arts, puis de médecine l’année d’après. De retour dans le giron français en 1450, après la prise de Caen par Charles VII, elle a vite droit à une « librairie commune ».

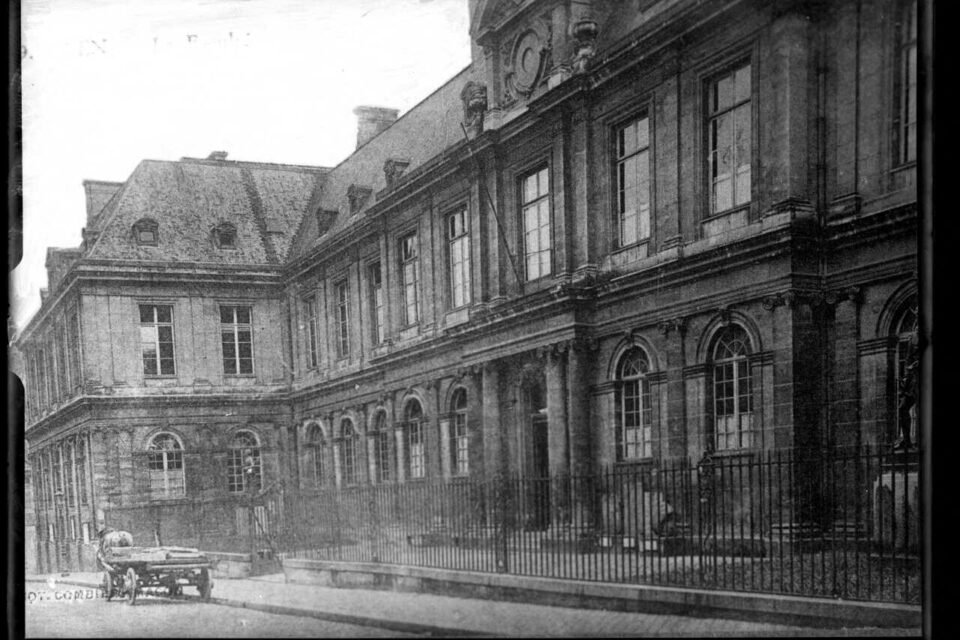

Avant sa destruction en juillet 1944, l’Université était concentrée dans le Palais des facultés, rue Pasteur. ©Archives du Calvados – 124Fi/1 – Fonds René Decker

L’université est logée dans une ancienne halle rue des Cordeliers, avant un transfert sur une propriété léguée derrière l’église Saint-Sauveur. C’est là qu’est bâti le palais des facultés, entre 1694 et 1704.

Qui la fréquente ? Dans son premier siècle d’existence, 233 étudiants immatriculés en moyenne par an.

Essentiellement des Bas-Normands, pour beaucoup issus de la paysannerie aisée, roturiers et laïcs.

Dominique Toulorge.

Avec « des ressources financières solides ». En plus des « lourds » frais d’inscription, il y a « les frais d’examen, de certificats d’assiduité et de collation des grades (bedeau, receveur, recteur, maîtres à l’examen) ».

Au XVIIIe siècle, les étudiants sont « majoritairement issus de la bourgeoisie urbaine […] se dirigeant naturellement vers les facultés de droit ». Les effectifs grimpent entre 340 et 400 inscrits chaque année. Portion congrue pour la médecine : jamais plus de 35 étudiants par an sous l’Ancien Régime. Sa bibliothèque est l’une des mieux pourvues du pays.

2. Crise de croissance après la Révolution

L’Université « surmonte » les Guerres de religion, « la crise latente du Jansénisme », expose Jean Quellien. Pas la Révolution. Premier signe, en un an, de 1789 à 1790, c’est la quasi-désertion : la cohorte chute de 310 à 148 étudiants. En raison, surtout, d’une demande de réforme des études de droit dans les cahiers de doléances.

Le coup de grâce intervient le 10 juin 1791. Municipalité et directoire du Département ordonnent sa fermeture. En cause, le refus des enseignants caennais, soutenus par le pape Pie VI, de prêter serment à la constitution civile du clergé. Toutes les universités sont démantelées en France deux ans plus tard.

Les écoles centrales les remplacent, avant que Napoléon 1er ne rétablisse, par décret en 1806, les facultés sous la férule de l’Université impériale. À Caen, le droit retrouve sa superbe, la médecine, la désaffection. D’après Jean Quellien, en 1870, les étudiants viennent « des classes supérieures : propriétaires fonciers, hommes de loi, haute fonction publique, négociants ». Deux décennies plus tard, ils sont plus de 300 inscrits par an.

Un palais « occupé des sous-sols aux combles »

À la fin du XIXe siècle, le palais des facultés et sa bibliothèque (avec plus de 100 000 volumes) sont agrandis, entre Saint-Sauveur-le-Vieux, la rue Pasteur et la rue aux Namps. En même temps, l’Université est « recréée » en novembre 1896, avec quatorze autres en France. Un événement alors salué par Léopold Mabilleau, professeur de philosophie, dans son discours inaugural :

La Normandie est bien une région à part et il est juste de la doter d’un organisme propre.

À savoir, l’université de Caen, qui « s’efforcera de refaire l’union de la province trop tentée de se laisser diviser. Rouen et Le Havre se tournent trop volontiers vers Paris ; Avranches et Cherbourg vers la Bretagne. »

Dans l’entre-deux-guerres, avec toutes ses facultés enchevêtrées, l’Université est coincée dans son palais « occupé des sous-sols aux combles ». Elle sature. Plus d’un millier d’étudiants la fréquentent désormais. « Si le nombre continue de grandir, où les mettrons-nous ? », se lamente son conseil en 1931. « Faire construire ou acquérir de nouveaux bâtiments est le seul remède. »

3. Renaissance après-guerre

De 1940 à 1944, après ‘l’étrange défaite’, l’Occupation allemande ne fait pas fuir les élèves. Au contraire. L’évacuation de Paris et de territoires frontaliers pousse des étudiants « dans des régions a priori moins menacées », selon Jean Quellien. Un pic de 2 000 inscrits est atteint à Caen en 1942.

Les Allemands ignorent l’Université, rue Pasteur. Ce, même si « tous les rapports de la police française concordent pour souligner l’esprit frondeur des étudiants caennais, des lycéens et collégiens », assure Jean Quellien. En mai 1941, la fermeture temporaire de l’Université revient sur le tapis. Une menace jamais exécutée. Seul le recteur Pierre Daure est sacrifié – il s’engagera dans la Résistance.

Avant de réapparaître à l’automne 1944. Devenu préfet du Calvados, il défend le maintien de l’Université à Caen. Entretemps, les bombardements de la Royal Air Force du 7 juillet 1944 et l’incendie qui « se propage à une vitesse foudroyante » ravagent le Palais des facultés et la rue Pasteur avec.

« La plus moderne d’Europe »

La Reconstruction est lancée deux mois après la Libération de Caen. Outre Pierre Daure, le maire Yves Guillou fait jouer ses réseaux. L’architecte Henry Bernard est mandaté dès novembre 1944 pour concevoir le tout nouveau campus pour 3 500 étudiants sur un « terrain vague » à l’arrière du château, le plateau du Gaillon. La construction est initiée fin 1948. Elle mettra 9 ans à s’accomplir. Dans l’intervalle, l’Université est abritée rue Caponière, dans les bâtiments actuels du Rectorat.

Une vue aérienne du chantier de reconstruction de l’Université de Caen (Calvados) en septembre 1952. L’actuel campus 1 a été bâti en 9 ans après-guerre, sur le Gaillon. ©Archives du Calvados – 64FI/3 – R.J. Paté

Avec ses « 10 000 tonnes de béton à couler » et ses « 40 000 m2 de murs extérieurs à monter », rapporte Jean Quellien, le chantier ne peut passer inaperçu. Il dote Caen de l’université alors « la plus moderne d’Europe ». Avec, à la clé, plusieurs symboles.

L’Aula Magna, le Phénix, bien sûr, sculpture de 8 mètres de haut de Louis Leygues, posée à l’entrée du campus, en vis-à-vis de la galerie vitrée suspendue. Et aussi la bibliothèque, ressuscitée par une grande dame, Madeleine Dupasquier.

Comme d’autres, l’Université de Caen a connu une croissance exponentielle depuis les années 60. Passant, en 50 ans, de 4 000 à 25 000 étudiants.

En 2023, ceux-ci étaient plus de 32 000 à être inscrits. Ils sont répartis sur 7 campus de l’agglo de Caen et 5 autres sites dans la région (Cherbourg-en-Cotentin, Alençon, Lisieux, Saint-Lô et Vire). La même année, l’Université a intégré plus de 5 500 bacheliers et délivré près de 7 500 diplômes.

Elle accueille plus de 3 500 étudiants étrangers et emploie 2 850 personnes (dont 1 700 enseignants).

Son budget global ? Autour de 275 M€.

« Elle a été oubliée », juge aujourd’hui Louise Daguet, la responsable des ressources documentaires. « Elle n’a pas laissé beaucoup de témoignages sur son travail jusqu’en 1974. » Il a pourtant été « remarquable » : « Elle a eu du cran. Lors de l’inauguration en 1957, certains disaient qu’on voyait peut-être un peu grand pour la reconstruction. On ne parle plus de grands achats, mais de dons. » C’est elle, depuis Paris et la Sorbonne, qui coordonne l’aide venue de Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, etc. 300 000 ouvrages avaient disparu en 1944. Madeleine Dupasquier a mis « moins de dix ans pour reconstituer le fonds ».

Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.