Depuis le 1er octobre 2024, le boulevard périphérique ne se traverse plus qu’à 50 km/h maximum. Une décision impopulaire, vivement critiquée par de nombreux automobilistes franciliens, perçue comme une nouvelle contrainte dans une ville déjà marquée par la multiplication des limitations, des travaux et des zones à faibles émissions. Pourtant, un premier bilan publié par l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) tend à montrer que cette réduction de vitesse commence à porter ses fruits.

Moins d’accidents, moins d’embouteillages

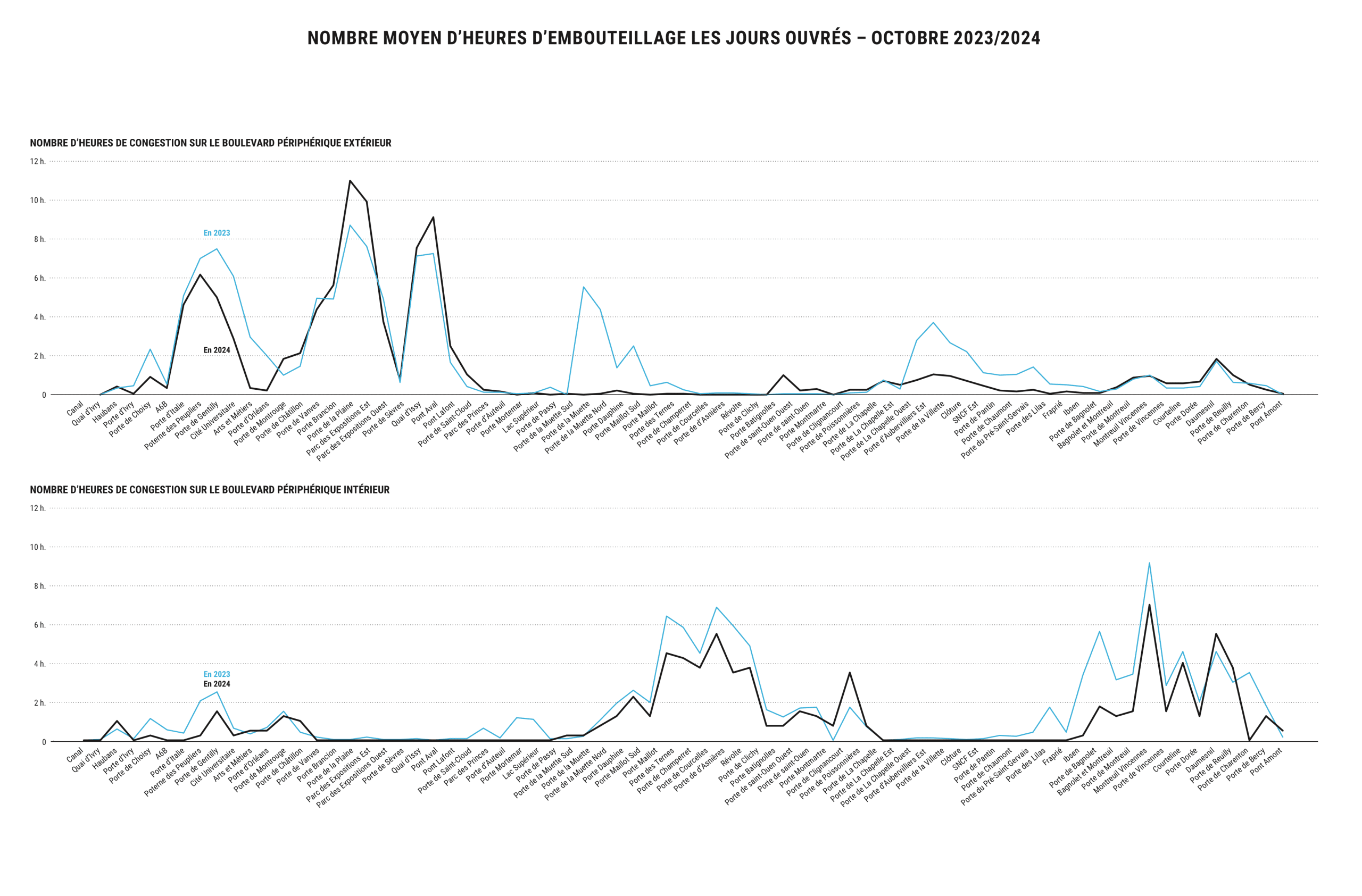

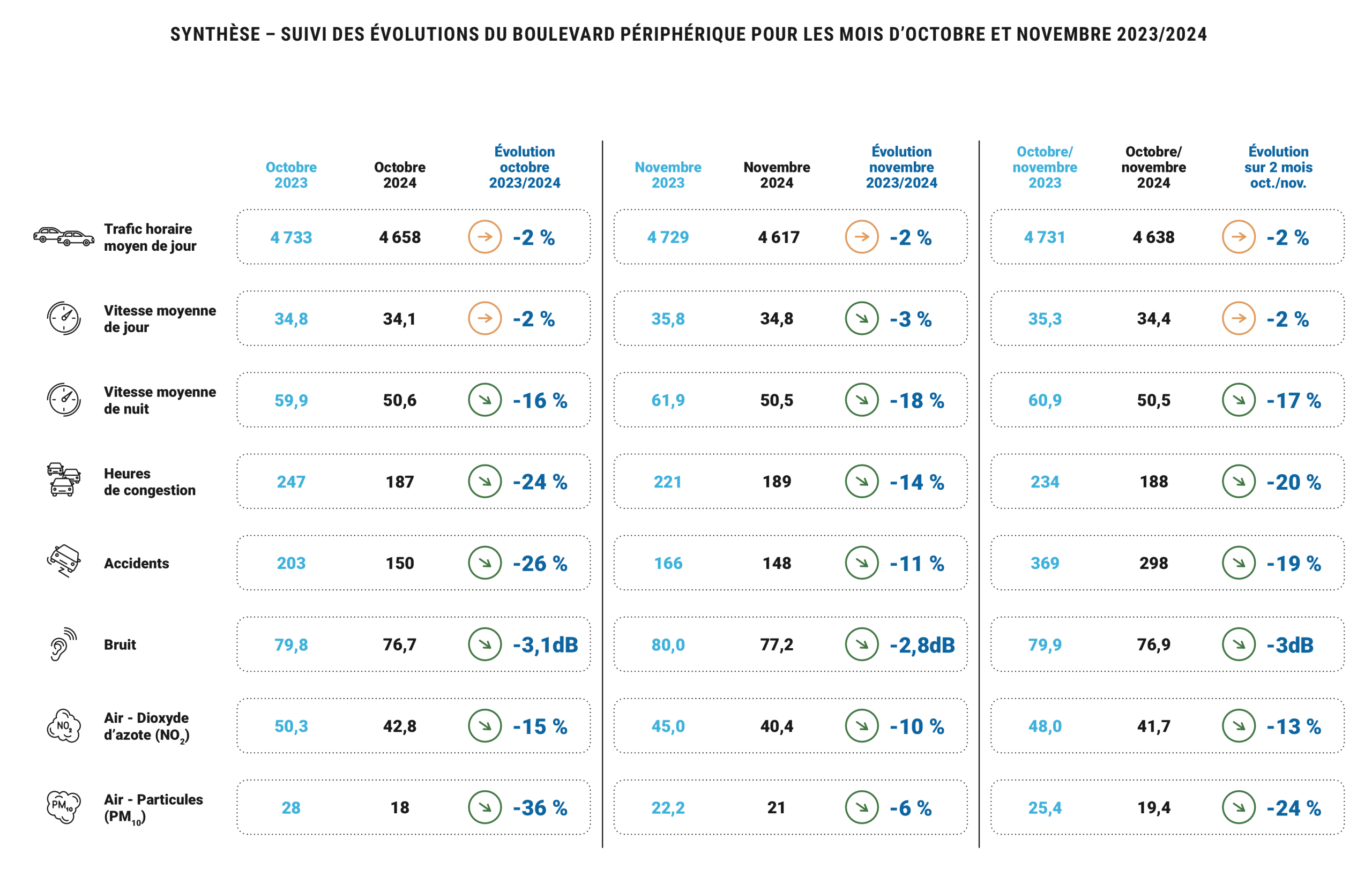

La statistique la plus frappante concerne l’accidentalité : entre octobre 2024 et février 2025, le nombre d’accidents sur le périphérique a chuté de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt. Une baisse significative, en partie attribuée à une conduite plus apaisée, marquée par moins de freinages brusques et d’écarts de vitesse. Conséquence directe : la circulation serait aussi un peu plus fluide, avec une diminution du taux d’embouteillage estimée à 16 %.

Des résultats d’autant plus intéressants qu’ils vont à l’encontre d’une idée reçue : non, baisser la vitesse ne rime pas nécessairement avec ralentissement global. Dans ce cas, la réduction à 50 km/h aurait même contribué à lisser le trafic aux heures de pointe.

© APUR

© APUR

Des gains environnementaux mesurables

Côté nuisances, les premiers mois d’expérimentation révèlent aussi des améliorations. À la porte de Vincennes, la pollution sonore a baissé de 2,6 décibels en moyenne, une évolution particulièrement perceptible la nuit. Et pour ce qui est de l’air, les concentrations de dioxyde d’azote (NO₂) ont diminué de 12 %, celles des particules fines (PM₁₀) de 6 %.

Mais attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. L’Apur appelle à la prudence : ces résultats doivent être interprétés avec discernement, tant les niveaux de pollution atmosphérique dépendent aussi des conditions météo, de la saisonnalité et d’autres facteurs extérieurs à la vitesse.

Ce qu’on sait, ce qu’on ignore encore

À ce stade, il reste difficile de mesurer l’impact réel de la mesure sur l’ensemble des comportements. Le léger recul du trafic (-3 % en moyenne) pourrait être en partie dû à un report vers des itinéraires secondaires, mais ce phénomène reste à confirmer. De même, on ignore encore si la baisse de la pollution est durable ou circonstancielle.

Autre incertitude : l’effet sur les mobilités alternatives. La baisse de la vitesse sur le périphérique s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation des mobilités parisiennes, entre développement du réseau cyclable, encouragement du covoiturage et mise en place progressive d’une voie réservée. Mais là encore, les effets concrets de cette nouvelle hiérarchie des usages restent à documenter sur le long terme.

© APUR

© APUR

Vers un nouveau visage du périphérique ?

Derrière cette expérimentation se dessine une évolution plus profonde : celle d’un périphérique qui pourrait, à terme, ne plus être une simple autoroute urbaine mais un espace intégré à la ville. Une rupture culturelle qui ne se fera pas sans tensions, mais dont les premiers signaux – malgré les critiques – semblent aller dans le sens d’un apaisement.

Le prochain rapport complet de l’Apur, attendu à l’automne 2025, devrait permettre d’y voir plus clair. En attendant, le périphérique à 50 km/h apparaît moins comme un gadget politique que comme une mesure pragmatique, dont les effets, bien que partiels et encore à confirmer, sont bel et bien perceptibles.