Se fue harto de promesas,

harto de palabras buenas

y ahora debe andar perdido

por algún lugar del mapa.

José Antonio Labordeta

Cuando en 2016 el escritor Sergio del Molino publicó su ensayo La España vacía. Viaje por un país que nunca fue, Premio Cálamo al mejor libro del año, fue como si alguien hubiera arrojado una piedra en el estanque de la despoblación cuyas ondas no han dejado de expandirse hasta el día de hoy.

Se trata de un libro desmitificador, poco complaciente con esa mirada meramente nostálgica con la que, desde la civilización urbanita, en ocasiones se contempla ese supuesto paraíso perdido del mundo rural… Et in Arcadia ego. Del Molino deja claro que nunca existió tal paraíso, que la realidad fue mucho más prosaica: habla de una España débil demográficamente, una agricultura de subsistencia y un campesinado sempiternamente empobrecido y sometido a los más poderosos. Todo ello, unido al fracaso de la autarquía franquista, condujo al masivo desplazamiento de población del campo a las ciudades acaecido en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo.

Las palabras de Sergio del Molino son duras y cortantes, pero no menos necesarias: «Los habitantes de esta España vacía se sienten abandonados a su suerte. Muchos están resentidos. Inventan un pasado lleno de vida y niños y gente. […] Pero lo cierto es que la España vacía nunca estuvo llena. […] La despoblación existe, es un fenómeno constatado, pero la percepción de vaciamiento tiene más que ver con una población estancada, mientras que en las áreas urbanas ha crecido de forma brutal, sin precedentes históricos».

Sin embargo, en la España actual, entregada con frenesí al consumismo de la revolución digital, resuena todavía con fuerza el eco que liga a muchos de sus pobladores con aquellas pequeñas localidades que tuvieron que abandonar sus padres o sus abuelos. Es difícil escapar a la emoción que provocan canciones de José Antonio Labordeta como La vieja, Todos repiten lo mismo o Regresaré a la casa. Tal vez sea porque, como escribió Joan Manuel Serrat en su Pueblo blanco, «los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio».

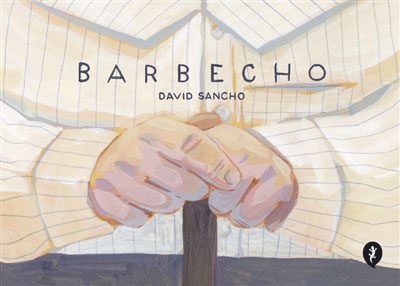

En este telón de fondo de una España a punto de desaparecer es sobre el que el joven dibujante David Sancho Novellón (Teruel, 1997) ha tejido la urdimbre de su cómic Barbecho, Premio Fnac-Salamandra Graphic 2024. En palabras del propio autor, «Barbecho surge, en parte, de dar voz a ese debate interno entre quedarse o marcharse. Plantear la pregunta de por qué se va la gente que lo ha hecho y por qué se queda la que no. […] Reflexionar sobre qué motivos nos han llevado a los habitantes de la España vaciada a tener siempre que elegir».

La trayectoria vital de David Sancho es un perfecto ejemplo de lo que explicita en su obra. Nacido en la capital turolense, aunque descendiente del pequeño pueblo de Pancrudo, se graduó en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y amplió sus estudios en Barcelona, ciudad en la que se ha afincado.

Resulta impresionante la ardua tarea de documentación acometida por el autor, con la intención de ordenar y completar los relatos que había escuchado durante su infancia. Tres han sido las fuentes principales con las que ha podido contar: la pequeña revista de la asociación cultural de Pancrudo “El Calabozo”, la hemeroteca del Diario de Teruel y los testimonios orales de amigos y familiares.

A partir de este material, Sancho ha ordenado su obra en cuatro partes, “Siembra”, “Cosecha”, “Labranza” y una coda final innominada, por las que vemos discurrir la vida del protagonista, Emilio, acompañado por su familia y amigos. Emilio crece en un pueblo lleno de vida, asiste a la escuela franquista cuando se lo permiten las tareas del campo, ve como su mejor amigo, Vidal, parte a la emigración hacia Cataluña y asiste impávido al cierre progresivo de casas y negocios, hasta quedarse como único habitante del lugar.

En el relato aparecen los enemigos tradicionales de los habitantes del campo (los rigores del clima y las malas cosechas), pero también las nuevas amenazas que condicionan un hipotético futuro (los fondos “buitre” que copan el mercado de tierras, los parques eólicos y fotovoltaicos que arruinan el paisaje, o el progresivo deterioro de los servicios públicos). A pesar de todo, el libro se cierra con un apunte de esperanza, cuando Emilio, en su última conversación con Vidal, pronuncia estas palabras: «Quizá este pueblo nuestro está en barbecho esperando las lluvias para volver a germinar. ¿No crees?»

Formalmente, la obra de Sancho destaca por la sabia combinación del uso intenso del color, utilizado en el presente de la narración, mientras que para los saltos hacia atrás utiliza una escala de grises, de colores desvaídos, que ayudan a marcar la diferencia en la línea del tiempo. Se puede decir que, en muchas ocasiones, el artista dibuja con el color más que con la línea y con ello teje una red en la que atrapa poderosamente la atención del lector.

(*) Autor de «Víctor Mora. Con acento francés» (ACyT Ediciones, 2023);

ex coordinador general de Izquierda Unida de Aragón