80 Jahre Kriegsende: Vom geteilten Europa zur NATO-Osterweiterung | Nachrichten.at

NEWSLETTER

unused Logincontainer

Lade Login-Box …

Bitte E-Mail-Adresse eingeben

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren nachrichten.at Benutzernamen ein.

Von Klaus Kainz,

04. Mai 2025, 07:04 Uhr

Bild: APA/dpa

“}”>

Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Oberkommandierender der Wehrmacht (1938-45), unterzeichnet am 9. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst die Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg.

Bild: APA/dpa

Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands 1945 lag Europa in Trümmern. Auf diese beispiellose Zerstörung folgte ein tiefgreifender geopolitischer Wandel.

Europa wurde jahrzehntelang von den Supermächten zweigeteilt, die blutige Stellvertreterkriege in anderen Teilen der Welt führten. 1989 kam die Wende im Ost-West-Konflikt, aber spätestens die russische Invasion der Ukraine 2022 erschütterte die Nachkriegsordnung erneut.

Die ideologische Kluft zwischen den Siegermächten, sprich der Sowjetunion (UdSSR) und den Westalliierten – USA, Großbritannien, Frankreich – prägte die Nachkriegsordnung unmittelbar. 1946 sah der britische Ex-Premier Winston Churchill einen Eisernen Vorhang zwischen Ost und West niedergehen. Ein Jahr später läutete eine Rede von US-Präsident Harry S. Truman endgültig das Ende der Koalition mit den Sowjets ein. Die UdSSR formte indes einen Ostblock, in den sie ihre Satellitenstaaten eingliederte.

Beginn eines Kalten Kriegs

Schon im Weltkrieg entstanden bei den Alliierten erste Pläne für die Vereinten Nationen, die 51 Gründungsmitglieder schließlich im Oktober 1945 offiziell besiegelten. Die USA als auch die Sowjetunion zeigten sich zustimmend. Schließlich bekamen beide – neben China (damals als Republik China), Frankreich und Großbritannien – Vetorechte im Sicherheitsrat zugesichert. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, dem Völkerbund, scheiterte die UNO zwar seitdem nicht. Praktisch konnte die Friedensorganisation den Dauerkonflikt der Supermächte aber nicht verhindern.

Bild: Archiv

“}”>

Die großen Drei der Potsdamer Konferenz: (v.l.) Winston Churchill, Harry Truman, Josef Stalin

Bild: Archiv

Trumans erklärtes Ziel war, alle “freien Völker” vor der Ausbreitung des Kommunismus zu bewahren. Im griechischen Bürgerkrieg unterstützte Washington bis 1949 sogleich die konservative Regierung gegen die linke Volksfront. Ab 1950 eskalierte der Krieg in Asien, weil der sowjetische Diktator Josef Stalin den nordkoreanischen Angriff auf das antikommunistische Südkorea unterstützte. UNO-Truppen kämpften unter US-Führung drei Jahre lang bis zum Waffenstillstand – Moskau boykottierte zuvor den Sicherheitsrat, konnte also kein Veto einlegen.

Ab 1948 wurde auch der nach dem US-Außenminister George C. Marshall benannte Marshallplan ein zentraler Hebel für die Zusammenarbeit der demokratischen Länder. Befeuerte die Staatsverschuldung einst noch den europäischen Faschismus der Zwischenkriegszeit, finanzierten die USA nun den Wiederaufbau des Kontinents mit enormen Hilfeleistungen für 16 Länder, inklusive Kriegsverlierern wie Österreich. Moskau lehnte die Hilfen ab.

Permanenter Nicht-Frieden

Bis zum Stopp des Marshallplans wenige Jahre später schwenkte die US-Hilfe immer stärker in den militärischen Bereich. Bereits 1949 schlossen die drei Westalliierten und neun westliche Länder mit dem Nordatlantikpakt (NATO) ein dezidiertes Militärbündnis zum Schutz Westeuropas. 1955 verschärften sich die Spannungen. Denn mit der Aufnahme Westdeutschlands akzeptierte die NATO auch dessen Wiederaufrüstung.

Die Antwort folgte prompt, im selben Monat rief der Ostblock den Warschauer Pakt als Pendant zur NATO aus. Gleichzeitig wollte Moskau Annäherungen blockfreier Länder an den Westen verhindern. Am 15. Mai 1955 erhielt Österreich von den Alliierten den Staatsvertrag, für den die Sowjets auf die Neutralität der Republik bestanden. Im Juni beendete die UdSSR zudem ihr Zerwürfnis mit dem sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien. Beide würden sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen.

Stalin, der die eigenen Bürger millionenfach verfolgen, ermorden und verhungern ließ, starb 1953. Sein Nachfolger Nikita Chruschtschow stellte ein Ende des terroristischen Regimes sowie eine diplomatische Tauwetter-Periode in Aussicht. Bereits 1956 schlug er aber den Volksaufstand in Ungarn gewaltsam nieder. Dabei wurde das neutrale Österreich durch seine geografische Lage das Erstankunftsland für etliche Flüchtlinge – ähnlich später beim Prager Frühling 1968.

“Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten”

Weniges symbolisierte den Ost-West-Konflikt so deutlich wie die Teilung Deutschlands 1949 in die Bundesrepublik (BRD) im Westen und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) im Osten. Berlin kam dabei eine Sonderrolle zu. Denn die Metropole lag nach Kriegsende mitten in der sowjetischen Besatzungszone, war aber selbst durch die Alliierten geteilt.

Bild: OÖN

“}”>

1961: Auf den Stacheldrahtverhau folgt der Mauerbau.

Bild: OÖN

Stalin wollte West-Berlin während einer Inflationskrise schließlich absorbieren – und setzte auf radikale Maßnahmen. 1948 ließ der Diktator die Stadt gänzlich abschotten, was die Westmächte über ein Jahr lang zwang, die Bewohner per Flugzeug mit überlebenswichtigen Lebensmitteln zu versorgen (“Rosinenbomber”). 1949 löste die UdSSR die Blockade auf und West-Berlin wurde inmitten des Ostblocks autonom. Bonn übernahm den BRD-Regierungssitz.

Berlin blieb aber ein Dorn im Auge Moskaus. Hunderte Menschen flohen 1961 innerhalb der Stadt täglich aus der DDR. Chruschtschow wollte ein neutrales Berlin, aber die DDR-Führung drängte bei den Sowjets auf Grenzschließungen. “Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten”, versicherte Machthaber Walter Ulbricht auf einer Pressekonferenz im Juni – mitnichten. Zwei Monate später stand die 155 Kilometer lange Berliner Mauer, die mit meterhohen Betonwänden, Wachtürmen und Todesstreifen West-Berlin vollkommen einschloss und den Eisernen Vorhang endgültig zur Realität machte.

Europa konnte seine Kolonialreiche nicht aufrechterhalten, womit antiimperialistische Bewegungen ein Brennpunkt des Ost-West-Konflikts wurden. Frankreich aber hielt militärisch an Indochina fest – und bekam insgeheim finanzielle Unterstützung der USA. Washington fürchtete nämlich ein gänzlich kommunistisches Südostasien. Nach dem Scheitern Frankreichs und eines US-gestützten Marionettenregimes diente ein fingierter U-Boot-Angriff 1964 als Vorwand für den Eintritt der USA in den verheerenden Vietnamkrieg. Nach acht Jahren scheiterte auch die unterlegene US-Armee und verlieh durch öffentlich gewordene Kriegsverbrechen Friedensbewegungen im gesamten Westen Aufschwung. 1975 endete der Vietnamkrieg durch die Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon (heute: Ho-Chi-Minh-Stadt) durch Truppen des kommunistischen Nordvietnam.

Ende des Kalten Krieges

Auf dem europäischen Kontinent bahnte sich indes – langsam – eine Annäherung der Blöcke an. 1975 gelang mit der Abschlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Helsinki ein diplomatischer Durchbruch: Moskau garantierte unter anderem gewaltfreie Konfliktlösungen und die Wahrung von Menschenrechten. Nach Ende des Kalten Kriegs ging aus der KSZE die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mit Sitz in Wien hervor.

Spätestens in den 1980ern war die Kommunistische Partei der Sowjetunion zudem veraltet. Michail Gorbatschow, Reformer einer neuen Politikergeneration, übernahm 1985 das Ruder als Generalsekretär. Tatsächlich hatte Gorbatschow niemals eine Auflösung der UdSSR im Sinn. Seine innenpolitischen Konzepte Perestroika (Umbau) und Glasnost (Offenheit) verliehen Freiheitsbewegungen wie der polnischen Gewerkschaft Solidarność aber eine Eigendynamik.

Bild: Reuters

“}”>

Historisch: Michail Gorbatschow und Helmut Kohl tauschen die Kugelschreiber.

Bild: Reuters

1989 war das Ende unvermeidbar: Im Sommer zerschnitt der österreichische Außenminister Alois Mock medienwirksam den ungarischen Grenzzaun, wenige Monate später führte eine kurzzeitige Grenzöffnung am 19. August im Burgenland zur historisch größten Flucht aus der DDR, als Hunderte Ostdeutsche aus Ungarn nach Österreich strömten. Freie Wahlen in Polen im Juni wurden nicht verhindert. Im September öffnete sich die österreichisch-ungarische Grenze für alle DDR-Bürger und im November brachten Demonstranten die Berliner Mauer ohne Gegenwehr zum Fall.

1990 vereinbarten die Alliierten zusammen mit BRD und DDR im Zwei-plus-Vier-Vertrag die Wiedervereinigung Deutschlands. Im folgenden Jahr machten sich die restlichen Sowjetrepubliken unabhängig und ein Putschversuch beendete Gorbatschows Bemühungen, die Sowjetunion über eine föderale Ordnung zu retten. Am 31. Dezember 1991 endeten die UdSSR und der Kalte Krieg.

Bild: (dpa)

“}”>

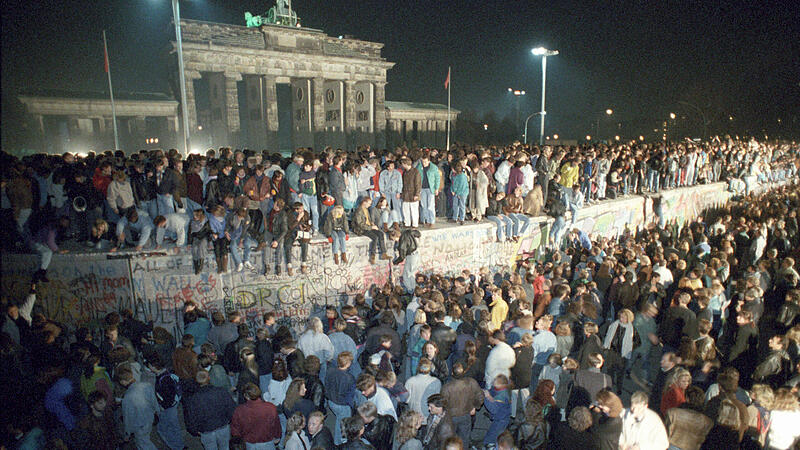

Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor in der Nacht vom 9. auf den 10.11.1989

Bild: (dpa)

Rückkehr des Kriegs nach Europa

Unweit der österreichischen Grenzen kam es jedoch keineswegs zum Frieden. Denn auch Jugoslawien zerfiel Anfang der 1990er Jahre aufgrund von Unabhängigkeitsbewegungen. Ursprünglich wurde das Territorium nach Auflösung der Habsburger-Monarchie als Staat der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS-Staat) ausgerufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte der Sozialist Josip Broz Tito das Vielvölkerreich dann als blockfreien Föderalstaat mit zahlreichen Nationalitäten am Balkan. Nach seinem Tod 1980 brachen in den Teilrepubliken aber ethnische Spannungen offen aus.

1991 eskalierte der Konflikt für zehn Tage in Slowenien, gefolgt von vier Jahren Krieg in Kroatien und von 1992 bis 1995 im heutigen Bosnien-Herzegowina. Etliche Kriegsverbrechen und ethnische Säuberungen waren die Folge der nationalistisch motivierten Kriegsführung. In Srebrenica ermordeten während des Bosnien-Kriegs bosnisch-serbische Soldaten schließlich 8.000 muslimische Männer und Burschen – der Internationale Strafgerichtshof erkannte das Massaker später als Genozid an.

Ungelöst blieb zuerst der ab 1998 auflodernde Kosovo-Konflikt zwischen der nationalistischen serbischen Staatsführung Jugoslawiens und der mehrheitlich albanischsprachigen Bevölkerung der südserbischen Provinz. Mit der Begründung, weitere humanitäre Katastrophen zu verhindern, bombardierten NATO-Truppen 1999 serbische Infrastruktur 78 Tage lang bis zum Rückzug der jugoslawischen Truppen. Der Einsatz wurde auch als völkerrechtswidrig kritisiert, denn die NATO besaß im Gegensatz zum Einsatz in Bosnien kein UNO-Mandat. 2008 erklärte sich der Kosovo einseitig für unabhängig.

Historische Verbindungen im Ukraine-Krieg

Westliche Intellektuelle sprachen nach der Wende gerne vom “Ende der Geschichte”. Zumal traten nach den Jugoslawien-Kriegen die neuen Balkanstaaten und Länder des ehemaligen Warschauer Pakts der NATO und teils auch der EU bei. Allerdings erschütterte Russland den Kontinent 2014 durch die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ostukraine. Dies legte den Grundstein für die spätere Invasion der Ukraine durch Russland am 24. Februar 2022.

Präsident Wladimir Putin gab als Grund für den Angriff unter anderem eine mögliche NATO-Osterweiterung mit der Ukraine an. Die neuen NATO-Staaten sieht er als Bruch des Zwei-plus-Vier-Vertrags – obwohl dieser tatsächlich nur die deutsche Wiedervereinigung behandelte. Der russische Überfall drängte inzwischen auch die historisch neutralen Länder Finnland und Schweden in die NATO.

Putin versteht dabei, Geschichte zu instrumentalisieren. Jährlich zelebrieren am 9. Mai Militärparaden in Moskau den Sieg über Hitler-Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird. Seine Invasion rechtfertigte er mit einer angeblichen “Entnazifizierung” der Ukraine. Auch macht der russische Machthaber keinen Hehl aus seiner Sicht auf die Vergangenheit. Nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000 führte Putin die sowjetische Nationalhymne leicht verändert wieder ein und bezeichnete später den Zerfall der UdSSR als “die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts”. Kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges ließ Moskau noch die Menschenrechtsorganisation Memorial verbieten, die jahrzehntelang sowjetische Verbrechen aufgearbeitet hatte.

Weitere Angebote des Medienhauses Wimmer: