| Janet Teplik

|

31.07.2025

Am 27. Juli 2025 einigten sich die Mächte über die Ausgestaltung eines neuen Handelsabkommens, in dessen Mittelpunkt ein einheitlicher Zollsatz von 15 Prozent steht. Auch die heimische Wirtschaft wird von den Änderungen betroffen sein.

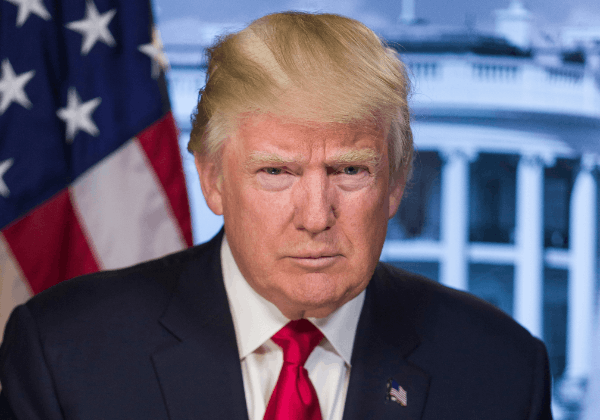

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump beschäftigt seit Antritt seiner Amtszeit die Welt. Grund dafür ist nicht etwa sein Führungsstil, sondern eher seine unberechenbare Zollpolitik. So appellierte Wolfgang Hattmannsdorfer bereits vor Monaten, dass die Europäische Union bei den US-Strafzöllen Härte zeigen müsse (LEADERSNET berichtete hier und hier). Der Zollstreit ging vorerst weiter. Am 27. Juli 2025 kam es schließlich zu einer Einigung zwischen der EU und den USA.

Zollsatz von 15 Prozent

Ziel der EU war es, einen unmittelbar drohenden Handelskrieg abzuwenden und noch höhere US-Importzölle ab dem 1. August 2025 zu verhindern. Im Mittelpunkt der vorerst getroffenen Einigung steht nun ein einheitlicher Zollsatz von künftig 15 Prozent auf nahezu alle Waren, die aus der EU in die USA exportiert werden. Besonders betroffen sind die Fahrzeug-Branche und Pharmazeutika. Zudem gilt weiterhin der erhöhte Zollsatz von 50 Prozent für Stahl- und Aluminiumerzeugnisse. Hingegen wird kein Zoll auf Flugzeuge, Flugzeugkomponenten, bestimmte Medikamente, Chemikalien, landwirtschaftliche Produkte, seltene Erden und Chip-Herstellungsausrüstungen eingehoben.

Durch die EU akzeptiert

Neben der Erhöhung der US-Zollsätze hat die EU sich bereit erklärt, in den kommenden Jahren amerikanische Energieprodukte – vor allem Flüssigerdgas – in Höhe von 750 Milliarden US-Dollar einzukaufen. Außerdem einigte man sich darauf, bis zu 600 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, worunter aber auch Importe der Rüstungsindustrie und der KI-Chips fallen. Auch wurde akzeptiert, die Zölle der EU auf Fahrzeuge und landwirtschaftliche Produkte aus den USA stark zu reduzieren bzw. vollständig abzuschaffen.

Diese Vereinbarung löste gemischte Reaktionen aus. Während einige politische Vertreter:innen das Abkommen begrüßen, da es für mehr Planungssicherheit sorge, eine Spirale wechselseitiger Zollerhöhungen verhindere und zumindest unmittelbar zu keinen weiteren sicherheitspolitischen Spannungen zwischen den USA und Europa beitrage, kritisieren andere wiederum den Kompromiss. Sie zeigen sich überzeugt, dass die EU ihn sich teuer erkauft habe. Weiters kritisiert wird das Versprechen, mehr Produkte aus den USA zu kaufen und dort zu investieren. Denn damit mache sich die EU wirtschaftlich stärker von den USA abhängig, so die Kritiker:innen.

Input-Output-Modell zur Simulation der Auswirkungen der geltenden US-Zölle

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat mithilfe eines globalen Input-Output-Modells die Auswirkungen der nun geltenden US-Zölle auf die Wirtschaftsleistung in Österreich und der EU simuliert. Demnach sinke das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch die Zollerhöhung um 0,2 Prozent – ein moderater Rückgang, so OeNB. Dabei seien einzelne Branchen jedoch aufgrund der hohen Bedeutung der USA als Absatzmarkt und der Höhe der Zölle deutlich stärker betroffen als andere. Am stärksten sinke die Wirtschaftsleistung in den Branchen Herstellung von pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen (-2,1 %), Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (-1,4 %) und der Metallerzeugung sowie -bearbeitung (-0,8 %).

Für die EU sehe es ähnlich aus: Laut Simulation zeige sich ein gleich starker BIP-Rückgang wie für Österreich. Am stärksten betroffen vom neuen Abkommen sei Irland, mit einem Rückgang von 1,2 Prozent, was an den hohen Pharmazieexporten in den USA liege. Aus diesem Grund seien auch Dänemark (-0,4 %) und Belgien (-0,3 %) überdurchschnittlich betroffen.

Doch die Simulation zeige nur die unmittelbaren Rückgänge aufgrund der internationalen Produktions- und Lieferverflechtungen. Ein dämpfender Faktor sei das hohe Ausmaß an Unsicherheit, das durch die unberechenbare US-Zollpolitik hervorgerufen werde. Deswegen lautet das Fazit der OeNB, dass die Vereinbarung zwar kurzfristig etwas mehr Planungssicherheit bringe, jedoch müsse das Abkommen noch im Detail verhandelt werden – immer mit dem Wissen, dass die US-Handelspolitik unter der Leitung des selbst ernannten “Dealmakers” weiterhin unberechenbar bleibe. Somit verschwindet die Unsicherheit nicht, was mittelfristig zu höheren Wachstumsverlusten führen könne, heißt es abschließend.