DruckenTeilen

Chinas neue Magnetschwebebahn soll den Zugverkehr neu definieren – doch hinter der Innovation stecken auch deutsche Technik sowie ungelöste Probleme.

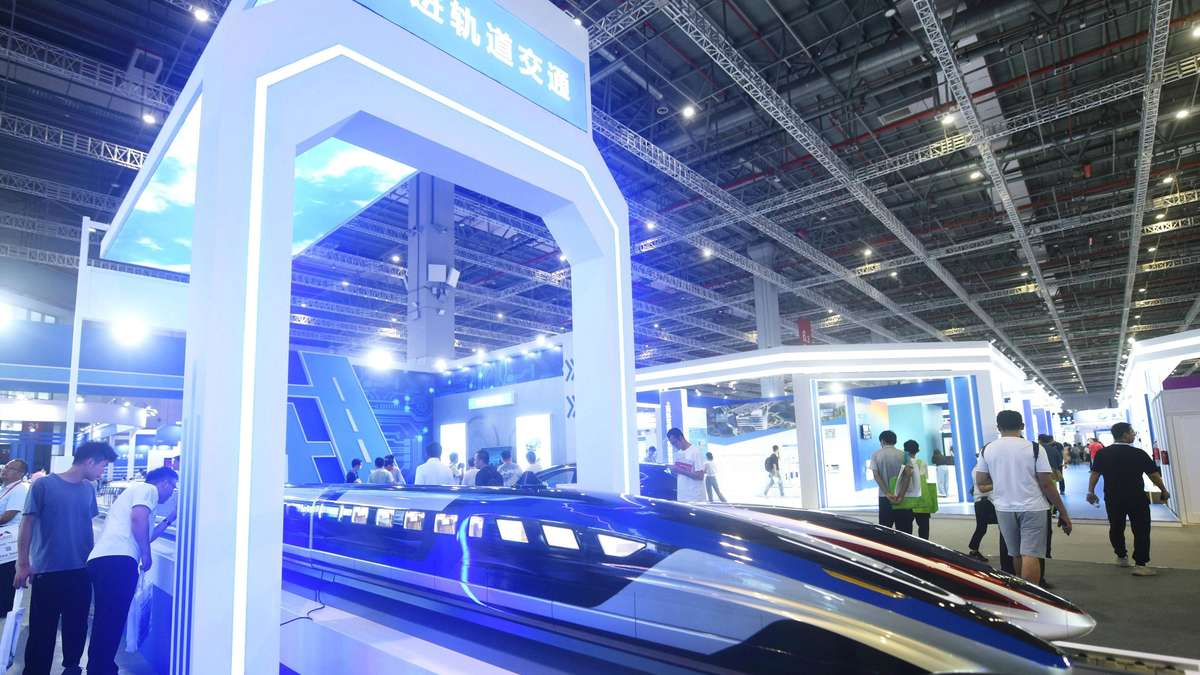

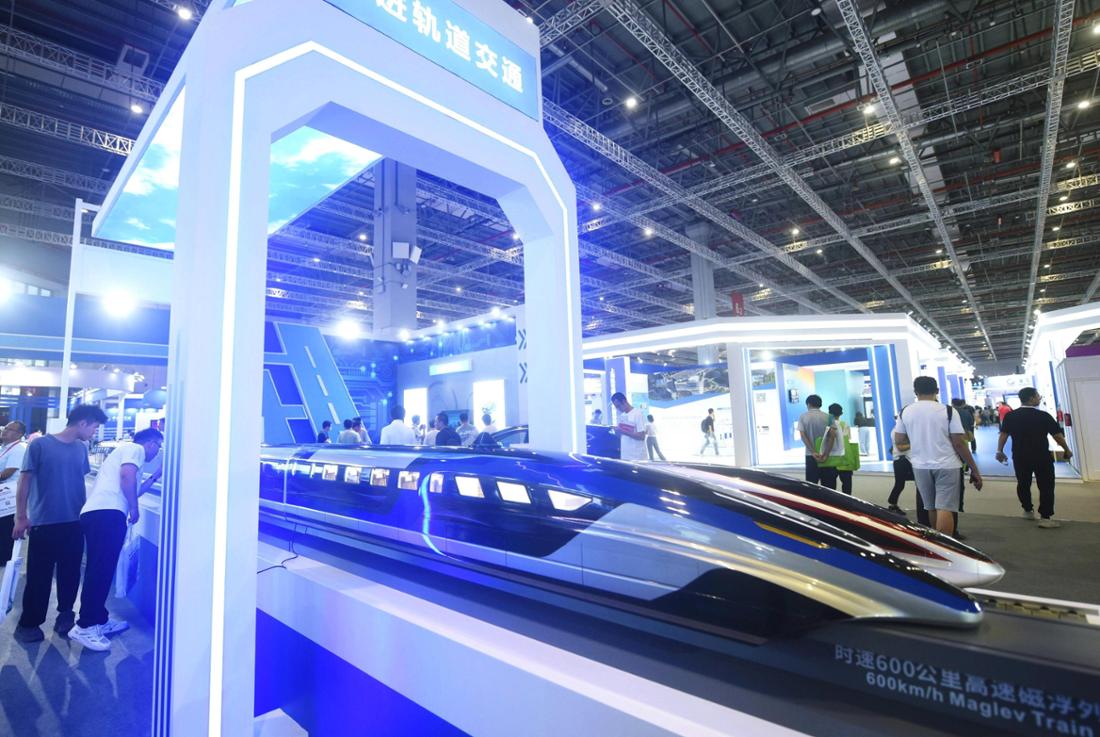

Peking/München – Chinas neuester Coup im Hochgeschwindigkeitsverkehr sorgt für Aufsehen: Auf einer Eisenbahnmesse in Peking wurde der serienreife Prototyp einer Magnetschwebebahn präsentiert, die in der Zukunft chinesische Großstädte miteinander verbinden soll.

Ein ambitioniertes Prestigeprojekt, das nicht nur technologische, sondern auch wirtschaftspolitische Signale sendet – und eine spannende deutsch-chinesische Entstehungsgeschichte erzählt: CF600.

Chinas neue Magnetschwebebahn CF600: Innovation und Tempo

Mit einer geplanten Höchstgeschwindigkeit von 600 km/h soll der neue Magnetschwebezug der China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) das schnellste Bodentransportmittel des Landes werden. Auf der 17. Modern Railways-Ausstellung in Peking präsentierte der staatliche Hersteller nicht nur das futuristische Design mit stromlinienförmiger Nase und Hightech-Innenraum, sondern auch seine ehrgeizigen Pläne:

Die Verbindung zwischen Peking und Shanghai – rund 1200 Kilometer – könnte mit dem CF600 künftig in nur zweieinhalb bis drei Stunden bewältigt werden. Zum Vergleich: Der aktuelle Hochgeschwindigkeitszug benötigt dafür etwa 5,5 Stunden, klassische Züge sogar länger. Auch der Traum vom Hyperloop ist in der Volksrepublik nach wie vor am Leben.

In Deutschland ist der Traum einer Magnetschwebebahn begraben. China treibt die Umsetzung für den Personenverkehr voran (Symbolbild). © CFOTO/ImagoChinesische Dynamik mit deutschen Wurzeln: Prototyp als Transrapid-Erbe

Die Magnetschwebebahn (heißt in China Maglev) ist keine chinesische Erfindung. Die zugrundeliegende Technologie stammt ursprünglich aus Deutschland: Der Transrapid, entwickelt von ThyssenKrupp und Siemens, wurde hierzulande nie kommerziell eingesetzt. Stattdessen rollte bereits 2004 der erste Shanghai Maglev auf einer 30 Kilometer langen Strecke – mit bis zu 430 km/h, basierend auf deutscher Technik. Die neue Generation, der jetzt vorgestellte Prototyp, ist das Ergebnis intensiver Weiterentwicklung: Laut Asia Times und wissenschaftlichen Publikationen waren deutsche Ingenieure und Bauteile weiter beteiligt.

Thyssenkrupp bestätigt auf Nachfrage gegenüber IPPEN.MEDIA, dass eine akademische Kooperation mit der Universität Stuttgart und CRRC fortbesteht – mit Fokus auf wissenschaftlichen Austausch und Forschungsprojekte. Eine direkte Beteiligung an der innovativen Bahn oder eine Funktion als Zulieferer gibt es dem Unternehmen zufolge aber nicht. Dennoch bleibt der technologische Ursprung und die internationale Zusammenarbeit ein zentrales Thema.

Chinas Magnetschwebebahn kann „Geschwindigkeitslücke zum Flugverkehr schließen“

Shao Nan, leitender Ingenieur bei CRRC Changchun Railway Vehicles, betont die strategische Rolle der neuen Technologie: „Die neue supraleitende Magnetschwebebahn wird das bestehende Netz ergänzen und kann die Geschwindigkeitslücke zwischen Hochgeschwindigkeitszügen und dem Flugverkehr auf 2000 km/h schließen.“ China hat den Anspruch, dass die Magnetschwebebahn künftig auf Distanzen eingesetzt wird, auf denen bisher vor allem das Flugzeug dominiert.

Chinas Magnetschwebebahn-Ambitionen

Maglev steht für „magnetic levitation“ und bezeichnet eine Magnetschwebetechnologie, bei der Züge berührungslos über die Schiene schweben, indem sie durch starke Magnetfelder angehoben und angetrieben werden. Dadurch erreichen Maglev-Züge laut Wikipedia besonders hohe Geschwindigkeiten, fahren vibrationsarm und verursachen weniger Verschleiß als herkömmliche Rad-Schiene-Systeme.

Technologisch funktioniert der geplante Superzug wie folgt: Der Maglev werde sich bei Geschwindigkeiten unter 150 km/h auf Gummirädern fortbewegen und bei höheren Geschwindigkeiten durch Magnetfelder angehoben. Sobald der Zug in den Magnetschwebemodus wechselt, werden die Gummiräder eingefahren. So soll nicht nur Energie gespart, sondern auch das Fahrgefühl für die Passagiere weiter verbessert werden.

China zwischen Bahn und Flugzeug – auch Japan hat große Expertise

Mit dem neuen Magnetschwebezug will China nicht nur die Lücke zwischen konventionellen Hochgeschwindigkeitszügen und dem Flugverkehr schließen. Es taugt auch als weiteres Sinnbild für den technologischen Vorsprung gegenüber Europa. Da gibt es allerdings noch ein anderes Land: Japans L0-Serie hält mit 603 km/h bislang den Geschwindigkeitsrekord, im Regelbetrieb fährt das Transportmittel bis zu 500 km/h. Chinas Ziel: Die neue Bahn soll im internationalen Vergleich nicht nur mithalten, sondern Maßstäbe setzen.

Die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) hat auf einer Eisenbahnmesse in Shanghai den Prototyp einer Magnetschwebebahn vorgestellt. © China Railway Rolling Stock Corporation

Chinesische Medien betonen, dass die Magnetschwebebahn besonders auf langen Distanzen die Vorteile der Technologie ausspielen kann. Auf kürzeren Strecken hingegen relativiere sich der Effizienzgewinn durch häufiges Anfahren und Abbremsen. Die Zukunftsvision reicht noch weiter: Mit weiteren technischen Sprüngen könnten chinesische Magnetschwebebahnen bald 800 km/h und mehr erreichen, schildert Forschung und Wissen.

Vorteile der neuen Magnetschwebebahn:

Effizient: Deutlich kürzere Reisezeiten auf langen StreckenSicher: Geringeres Unfallrisiko durch berührungslose TechnikEnergiesparend: Weniger Energieverbrauch pro Passagierkilometer auf langen DistanzenUmweltfreundlich: Reduzierte Emissionen und leiser BetriebIntelligent: Modernste Steuerungs- und ÜberwachungssystemeKomfortabel: Ruhiges, vibrationsarmes Fahrgefühl und futuristischer InnenraumMagnetschwebebahn ermöglicht China wirtschaftliche Impulse – doch es gibt Probleme

Das Projekt der Magnetschwebebahn ist ein technologischer Meilenstein, mit dem China seine Position als führende Innovationsnation festigen kann. Im wirtschaftlichen Kontext könnten neue Hochgeschwindigkeitsstrecken die Mobilität und den Austausch zwischen den Metropolen weiter beschleunigen – mit positiven Effekten auch für den Tourismus und regionale Entwicklung. Doch es bleiben Herausforderungen: Die Kosten für Bau und Betrieb sind hoch, Fahrpreise werden voraussichtlich über denen herkömmlicher Hochgeschwindigkeitszüge liegen.

Zwei Modelle aus Deutschland sind dabei: Das sind die schnellsten Züge der Welt

Wie Branchenexperten gegenüber China Youth Net betonen, wird es noch Jahre dauern, bis der neue Magnetschwebezug von CRRC im kommerziellen Betrieb ankommt. Analysten sehen das größte Hindernis dabei nicht in der Technik, sondern in der aktuell noch schwachen Marktnachfrage: Nur wenige Tausend Kilometer des riesigen chinesischen Hochgeschwindigkeits-Schienennetzes gelten demnach als potenziell rentabel für den Einsatz der teuren Magnetschwebebahn. (PF)