Seit Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) laut über staatliche Eingriffe bei den kräftig gestiegenen Lebensmittelpreisen nachgedacht hat, wird in Österreich wieder einmal der Schuldige für eine seit Jahren beklagte Entwicklung gesucht. Wer trägt die Verantwortung für den teuren täglichen Einkauf? Warum zahlt man in Österreich für viele Produkte mehr als etwa in Deutschland, wie Untersuchungen der Konsumentenschützer von AK und VKI in der Vergangenheit gezeigt haben?

Der KURIER hat dazu die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen getragen.

Bei einer aktuellen Inflation von 3,5 Prozent ist die Teuerung bei Nahrungsmitteln mit 4,4 Prozent noch immer überdurchschnittlich hoch – und das seit geraumer Zeit.

Von Jänner 2022 bis Juni 2025 betrug die Gesamtinflation laut WIFO-Experte Josef Baumgartner 21,8 Prozent. Das bedeutet für Österreich den unrühmlichen 6. Platz der „teuersten“ Euroländer, weil vor allem die Energie- und Dienstleistungspreise durch die Decke gegangen sind.

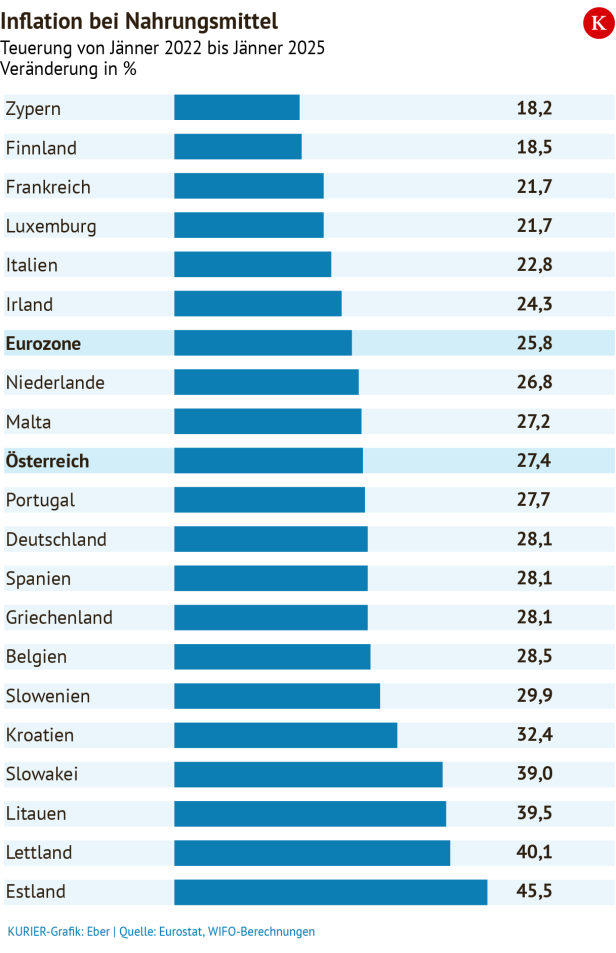

Die Inflation bei den Nahrungsmitteln betrug im selben Zeitraum deutlich höhere 27,4 Prozent. Interessant ist: Österreich liegt damit bei den Lebensmittelpreisen auf Rang 12, also im Mittelfeld der 20 Euro-Länder, weil Lebensmittel sind fast überall teurer geworden. Ein Grund sind z. B. Missernten wegen des Klimawandels.

In Deutschland war die Lebensmittelinflation mit 28,1 Prozent sogar geringfügig höher als in Österreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen

© Kurier Grafik

Spanien wird in Sachen Inflation oft als Vorbild genannt. Ein näherer Blick lohnt daher. Generell beträgt die Inflation in Spanien seit Anfang 2022 kumuliert “nur” 15,4 Prozent, weil die Links-Regierung vor allem bei den Energiepreisen eingegriffen hat und den Strom- vom Gaspreise entkoppelt hat.

Im Lebensmittelbereich wurde befristet die Mehrwertsteuer für 40 Grundnahrungsmittel ausgesetzt, was offenbar eher symbolischen Charakter hatte, wie Baumgartners Zahlen zeigen. So betrug die spanische Lebensmittelinflation von Anfang 2022 bis jetzt 28,1 Prozent und lag damit sogar leicht über dem österreichischen Wert von besagten 27,4 Prozent.

Die Kritiker sehen die hohe Marktkonzentration in Österreich als Grundübel an. Weil sich die vier großen Ketten – Spar, Rewe, Hofer und Lidl – mehr als 90 Prozent des Marktes aufteilen, wäre kaum Wettbewerb vorhanden, die Transparenz bei den Preisen leide und die Händler könnten quasi jeden Preis verlangen. Ende 2024 sagte der VKI, dass der Einkauf im Supermarkt in Österreich im Durchschnitt um 20 Prozent teurer als in Deutschland sei.

Was kontert der Handel?

Der Handel sieht sich als Opfer und nicht Verursacher der Entwicklung. Viele Faktoren würden bei solchen Preisvergleichen nicht berücksichtigt: Rabattaktionen, unterschiedliche Steuerniveaus, der höhere Bio-Anteil usw.

Aus dem Spar-Konzern heißt es dazu auf KURIER-Nachfrage: “Die Preisbildung bei Lebensmitteln beginnt nicht erst im Handel. Sie beginnt bereits in den vorgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette – in der Landwirtschaft, der Verarbeitung, dem Energiesektor, der Logistik und auf den internationalen Rohstoffmärkten. In all diesen Bereichen kommt es aktuell zu Verwerfungen und Kostensteigerungen, die unterschiedliche Gründe haben. Der Lebensmittelhandel ist von diesen Entwicklungen betroffen, aber nicht der Verursacher. Daher verwehren wir uns gegen staatliche Eingriffe in die Preisgestaltung im Lebensmittelhandel! Die Teuerung muss an der Wurzel bekämpft werden und die liegt nicht im Supermarktregal.”

Den Österreich-Preisaufschlag beklagen Handel und Gewerkschaft gleichermaßen. Österreichische Einkäufer müssten bis zu 60 Prozent mehr bezahlen als ihre Kollegen in Deutschland, weil die internationalen Markenartikelkonzerne mit Hilfe territorialer Lieferbeschränkungen unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Ländern verlangen würden. Beispielsweise kostet ein bestimmter Haarspray den österreichischen Einkäufer 3,20 Euro, den deutschen Händler jedoch nur zwei Euro im Einkauf.

Die EU wollte diese Praxis eigentlich bis Ende 2026 verbieten, mittlerweile wurde das Verbot aber wieder aufgeweicht, beklagen alle Beteiligten.

Ökonomen sind skeptisch. Für Holger Bonin, Chef des Instituts für höhere Studien (IHS), ist es fraglich, ob Mehrwertsteuersenkungen bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommen würden. Schließlich kämen auch Unternehmen durch Inflation und Kostensteigerungen unter Druck. Abgesehen davon käme eine Steuersenkung wegen der Budgetnöte des Staates ohnehin nicht in Frage, wie auch Marterbauer erklärte.

Francesco Papadia vom Brüsseler Think Tank Bruegel sagte der APA: Italien habe bis Anfang der 1980er versucht, Brotpreise zu regulieren. Dies habe aber dazu geführt, dass Bäcker andere Brotsorten angeboten hätten, als jene, die den Preiskontrollen unterlagen, um diesen zu entgehen. In extremen Situationen und für eine kurze Dauer könnten Preiskontrollen aber durchaus wirksam sein. So waren Preiskontrollen im und direkt nach dem zweiten Weltkrieg in Europa weit verbreitet, so Papadia.