AboExklusive Datenanalyse –

Wo und wie Wanderer in den Schweizer Bergen sterben

Welche Ausflüge sind die gefährlichsten und welches Verhalten erhöht das Risiko für ein tödliches Unglück? Ein Blick in die Daten liefert Antworten.

Wandern ist der Volkssport Nummer 1 in der Schweiz. Fast 200 Millionen Stunden im Jahr sind die Schweizerinnen und Schweizer in den Bergen unterwegs. Auf einem Wanderwegnetz, das mehr als einmal um die Erde reicht.

Doch Wandern ist nicht ungefährlich, immer wieder kommt es zu tödlichen Unfällen: Im August verunglückte ein 58-jähriger Mann bei einer Wanderung im Alpstein tödlich. Und am Brienzergrat im Berner Oberland stürzte jüngst eine 23-jährige Frau 70 Meter in die Tiefe.

Eine Analyse des Daten- und Interaktivteams von Tamedia liefert einen detaillierten Einblick zu den Wanderunfällen der vergangenen Jahre. Grundlage sind die Datenbank des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) sowie Analysen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU).

Das sind die fünf Erkenntnisse:

Tote und Verletzte: Wird Wandern immer gefährlicher?

Die Zeitreihe des SAC reicht bis zum Jahr 1984 zurück: Im Schnitt gibt es jedes Jahr 46 Tote beim Berg- und Alpinwandern in der Schweiz – mit einem Höchstwert im Jahr 2020 mit 68 Todesfällen. Festhalten lässt sich: Das Risiko, beim Wandern tödlich zu verunfallen, ist in den vergangenen Jahren nicht grösser geworden. Das belegt eine Analyse der BFU, die die Todesfälle im Zeitraum von 2002 bis 2019 untersucht – und die Wanderstunden berücksichtigt. Die Schwankungen in der Statistik hängen in erster Linie mit dem Wetter zusammen: Je besser dieses ist, desto mehr Menschen sind in den Bergen unterwegs, was wiederum bedeutet, dass mehr sterben.

Ein anderes Bild zeigt sich bei den nicht tödlichen Wanderunfällen. Diese erfasst die BFU basierend auf Hochrechnungen. Und sie haben sich im Zeitraum von 2012 bis 2021 mehr als verdoppelt: Von unter 20’000 auf über 40’000. Meistens handelt es sich dabei um leichte Fälle, die keiner Bergrettung bedürfen und nach der Tour behandelt werden können. Zugenommen haben aber auch die schweren Unfälle mit einem Arbeitsausfall von drei oder mehr Monaten. Wie bei den tödlichen Unfällen liegt der Peak im Jahr 2020.

Bei der Beurteilung des Verletzungsrisikos ist auch die Zahl der gewanderten Stunden berücksichtigt. Und diese haben gemäss den neusten Zahlen aus der nationalen Bevölkerungsbefragung «Sport Schweiz» zugenommen: auf 199 Millionen Stunden im Jahr 2020. In der gleichen Zeit sind die nicht tödlichen Unfälle aber noch stärker gestiegen – folglich wurde auch das Verletzungsrisiko grösser. Dies ergibt einen Höchstwert von durchschnittlich 149 verletzten Wanderern pro eine Million Wanderstunden für den Zeitraum von 2014 bis 2019 (im Vergleich zur vorherigen Sechsjahresperiode).

Die Gründe für diese Zunahme sind nicht restlos geklärt. Susanne Baumann, Expertin für Sport- und Bewegungsprävention bei der BFU, geht davon aus, «dass immer mehr Personen ohne ausreichende Erfahrung im Umgang mit alpinen Gefahren in den Bergen unterwegs sind oder dass die Leute teilweise auch bewusst höhere Risiken eingehen». Und sie ergänzt: «Auch wenn das Verletzungsrisiko beim Wandern zugenommen hat, ist es im Vergleich zu anderen Sportarten immer noch tief.»

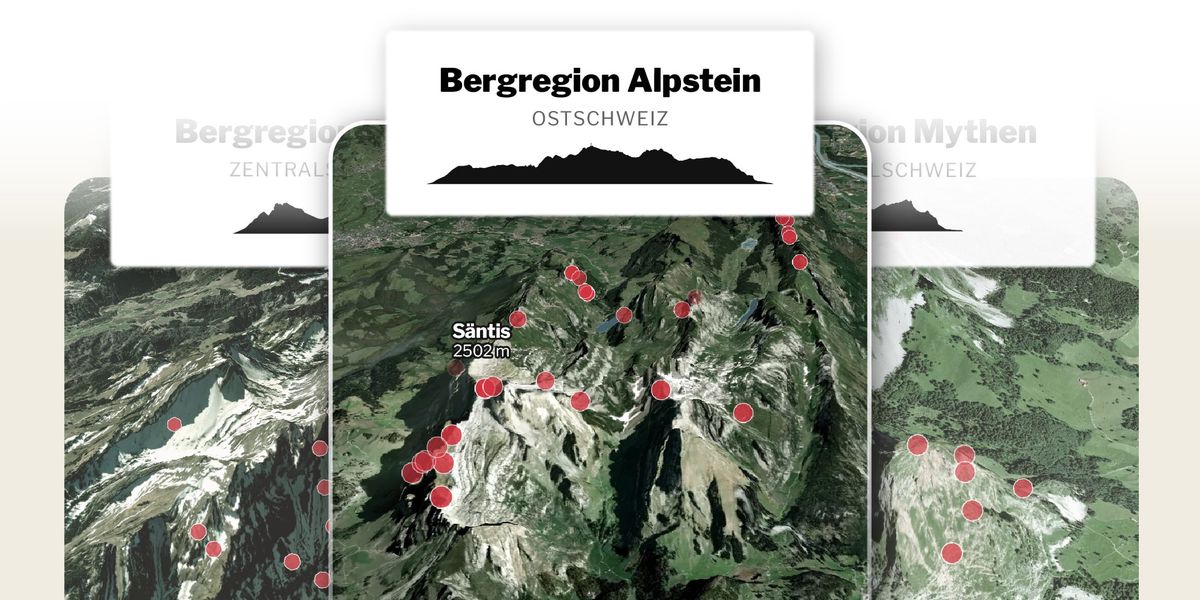

In welchen Bergregionen sterben die meisten Wanderer?

Analysen zu regionalen Verteilungen sind nur für tödliche Wanderunfälle möglich. Die SAC-Statistik der letzten 15 Jahre zeigt folgendes Bild: Mit Abstand am meisten Todesfälle gibt es in der Zentralschweiz. Danach folgen die Walliser und die Berner Alpen.

Die hohen Werte in der Zentralschweiz hängen mit zwei beliebten Wandergebieten zusammen, wo sich tödliche Unfälle häufen. Das zeigen Daten der betreffenden kantonalen Polizeistellen.

Ein Hotspot ist die Mythenregion im Kanton Schwyz. Seit 2012 bis heute sind hier 19 Wanderer tödlich verunglückt, die meisten am Grossen Mythen. Auf den Berg führt ein steiler Weg mit 47 Kehren – ein falscher Schritt kann bereits fatale Folgen haben. Oftmals können die Retter sogar sagen, in welcher Kurve der Fehltritt erfolgte.

Auffallend ist die Häufung von Wandertoten auch am Pilatus, dem zweiten Hotspot in der Zentralschweiz. Seit 2012 gab es hier gemäss Meldungen der kantonalen Polizeistellen 16 tödliche Unfälle – oft im steilen Bereich Gsäss.

Besonders tragisch ist der Fall eines 29 Jahre alten Russen, der im Sommer 2014 mit seinem Kollegen mit dem Mountainbike unterwegs war. Als sie realisierten, dass die Bahn zum Runterfahren bereits geschlossen war, schulterten sie ihre Bikes und wanderten ins Tal. Beim Gsäss stürzte der 29-Jährige in die Tiefe.

Auch der Alpstein schafft es immer wieder mit spektakulären Fällen in die Schlagzeilen. Bekannt ist die Ostschweizer Region mit dem Säntis vor allem wegen des Berggasthauses Äscher, des berühmten Fotosujets und Instagram-Hotspots.

Im Sommer 2022 starben in kurzer Folge mehrere Wanderer im Gebiet – unter ihnen eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter. Auch in diesem Jahr sind bereits mehrere Wanderer tödlich verunglückt.

Die Häufung der tödlichen Unfälle im Alpstein, am Mythen und auf dem Pilatus erklären sich Experten in erster Linie mit der guten Erreichbarkeit der Gebiete – etwa mit Seilbahnen – sowie der hohen Zahl an Touristinnen und Touristen. Hinzu kommt die sehr steile Topografie von allen drei Gebieten. Ein kleiner Stolperer oder Ausrutscher hat je nach Wegabschnitt schnell einen Absturz zur Folge.

Männer, Frauen, Alte, Junge: Wer sind die Opfer?

Zwei Drittel aller Todesopfer sind Männer. Je nach Alterskategorie sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern noch markanter. Und das, obwohl mehr Frauen als Männer wandern: In der Bevölkerungsbefragung Sport Schweiz 2020 gaben 54,5 Prozent der Männer und 59,1 Prozent der Frauen an, in ihrer Freizeit zu wandern. Erst in der Gruppe der über 60-Jährigen wandern mehr Männer als Frauen.

Bernhard Schmidt, der Geschäftsführer der Berner Wanderwege, vermutet, dass der Unterschied mit der Selbstüberschätzung der Männer zu tun haben könnte. «Sie wollen sich etwas beweisen, und es fällt ihnen schwer, zu akzeptieren, dass gewisse Routen nicht mehr möglich sind.»

Zudem verunfallen deutlich mehr ältere Menschen tödlich. Das hängt auch damit zusammen, dass das Wandern bei älteren Menschen beliebter ist als bei jüngeren. So finden sich in den Daten sogar über 90 Jahre alte Opfer.

Eine Auswertung der BFU zeigt aber auch, dass die verunglückten Personen in den letzten 10 Jahren immer jünger geworden sind. Ebenso ist der Frauenanteil bei den Opfern gestiegen.

Absturz beim Abstieg: Wie kommt es zu den Unfällen?

Keine Überraschung ist, dass die allermeisten Wanderer als Folge eines Sturzes oder Absturzes sterben. In 15 Jahren sind es fast 700 Todesfälle – von insgesamt 760.

Und der Abstieg scheint wesentlich gefährlicher zu sein als der Aufstieg. Jedenfalls ereigneten sich in 15 Jahren 263 tödliche Unfälle beim Abstieg und nur halb so viele beim Aufstieg. Allerdings ist die Zuordnung zu dieser Kategorie nur beschränkt möglich – insbesondere wenn die Verunglückten alleine unterwegs waren.

Monique Walter, beim SAC verantwortlich für die Bergnotfallstatistik, sagt dazu: «Einerseits ist der Abstieg koordinativ anspruchsvoller, andererseits spielen die Müdigkeit und das Nachlassen der Konzentration eine Rolle.» So steige das Risiko für Stolpern und Stürze.

Interessant ist auch der Befund, dass mehr als die Hälfte der tödlich verunglückten Opfer allein auf der Wandertour unterwegs war. Ob das einen Einfluss auf das Risiko hat, kann SAC-Expertin Walter nicht beurteilen. Beispielsweise hätten Alleingänger den Nachteil, dass sie niemand bremse, wenn sie sich überschätzten. Und dass ihnen niemand helfen könne, wenn etwas passiere. «Dafür haben sie den Vorteil, dass sie keinem Gruppendruck unterliegen und in ihrem Tempo wandern und jederzeit umkehren können, wenn sie sich müde fühlen.»

Ausländer in Flip-Flops: Welche Rolle spielen die Schuhe?

Schlecht ausgerüstete Wanderer aus dem Ausland sind in den Medien immer wieder ein Thema – auf einschlägigen Portalen kursieren Bilder von Touristen in Flip-Flops, Sandalen und Turnschuhen auf Wanderwegen.

Gemäss SAC-Datenbank waren in den letzten 15 Jahren von allen tödlich verunfallten Wanderern 537 Schweizer und 222 ausländische Gäste.

Ob nun aber das Unfallrisiko für ausländische Touristen beim Wandern grösser ist als für Schweizer, lässt sich kaum beantworten – weil man nicht weiss, wie viel Zeit ausländische Touristen beim Wandern verbringen.

Zumindest einen Anhaltspunkt liefert eine BFU-Studie aus dem Jahr 2020. Sie zeigt, dass ausländische Wanderer häufiger Turnschuhe oder andere ungeeignete Schuhe wie zum Beispiel Sandalen oder Flip-Flops tragen als Schweizer. Und dieser Umstand könnte zu mehr Unfällen führen. Einschränkend muss man jedoch sagen, dass die Unterschiede zu den Wandernden aus der Schweiz statistisch kaum relevant sind.

Klar ist: Gute Schuhe mit einer griffigen Sohle sind entscheidend, um schwere und tödliche Unfälle zu vermeiden. Da sind sich die Expertinnen einig.

Diverse Faktoren begünstigen Unfälle beim Wandern. Die schwerwiegendsten sind gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) die folgenden:

Fehlendes Risikobewusstsein

Selbstüberschätzung respektive eine falsche Einschätzung der Anforderungen des Wegs, des Zeitbedarfs oder des Wetters.

Mangelnde Planung und Vorbereitung

Ungenügende Fitness, ungenügende Trittsicherheit, fehlendes Wissen

Ungenügende Ausrüstung (Schuhe, Kleidung, Sonnenschutz etc.)

Hier finden Sie wichtige Informationen zum Wandern:

Newsletter

Der Morgen

Der perfekte Start in den Tag mit News und Geschichten aus der Schweiz und der Welt.

Einloggen

Fehler gefunden?Jetzt melden.

0 Kommentare