Kleine, mittlere und privat geführte Einzelhotels mit 30 bis 40 Zimmern dominieren nach wie vor den Schweizer Hospitality-Markt. Die KMU-Hotellerie macht fast 90% des Marktes aus. Gleichzeitig setzen internationale Hotelkonzerne auf starkes Wachstum, auch in der Schweiz. Geraten nun KMU-Hotels vermehrt unter Druck? Ein Interview mit der Hospitality-Expertin Cosima Trabichet-Castan (Ernst & Young).

Die Markenhotellerie hat in der Schweiz laut einer Studie von Horwath HTL einen Marktanteil von 32%, wenn man nach Zimmern oder Betten geht. Tendenz stark steigend. Experten sind sich einig: Hotelkonzerne wie Accor, Marriott, Hyatt & Co. sowie einige White-Label-Betreiber werden in wenigen Jahren den Schweizer Hotelmarkt in vielen Regionen (urbane Gebiete, Städte) dominieren.

Cosima Trabichet-Castan.

Cosima Trabichet-Castan.

Hotel Inside wollte von der Hospitality-Expertin Cosima Trabichet-Castan (Ernst & Young) wissen: Wie beurteilen Sie diese Marktentwicklung? Werden KMU-Hotels tatsächlich unter Druck geraten?

Cosima Trabichet-Castan: Die zunehmende Präsenz internationaler Hotelmarken verändert die Wettbewerbslandschaft und stellt die klassische KMU-Hotellerie vor strukturelle Herausforderungen – insbesondere in urbanen Zentren und stark frequentierten Tourismusregionen, wo globale Marken mit hoher Sichtbarkeit, standardisierten Prozessen und starken Vertriebskanälen auftreten.

Sie sprechen auch von Tourismusregionen.

Ja, auch die alpinen Regionen haben in den Jahren nach der COVID-Pandemie durch ihre starke Performance deutlich an Attraktivität gewonnen – ein Umstand, der den grossen internationalen Akteuren nicht entgangen ist.

Keinere, privat geführte Betriebe bleiben aufgrund ihrer Anforderungen oft unter dem Radar grosser internationaler Konzerne, was auch als eine Chance betrachtet werden kann. Ihre Stärke liegt in der Authentizität, der lokalen Verankerung und der persönlichen Gästebetreuung – Aspekte, die grosse Marken oft nicht in der gleichen Tiefe bieten können. Entscheidend ist, dass privat geführte Einzelbetriebe sich klar positionieren, ihre betriebliche Effizienz steigern und sich nicht über den Preis, sondern sich über Nachhaltigkeit und Erlebnis (kreativ) verkaufen. Zudem sollten Privateigentümer konsequent in die Instandhaltung investieren und ausreichende Instandsetzungsreserven schaffen, um nicht das Risiko einzugehen, langfristig zu veralten und aus dem Markt verdrängt zu werden.

Viele kleine oder mittlere, privat geführte Hotels haben Nachfolgeprobleme und sind nicht oder kaum in der Lage, entsprechende Investitionen zu tätigen. Macht es Sinn, wenn sich solche Hotels an eine Hotelmarke oder Kette anlehnen?

Um diese Frage zu beantworten, hilft es, Gebäude und Betrieb differenziert zu betrachten. Auf der einen Seite steht das Gebäude: Hier geht es um Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung – Themen, die gerade bei fehlender Nachfolge oft schwer zu stemmen sind. Auf der anderen Seite steht der operative Betrieb, der zunehmend Professionalität im Marketing, im Pricing und im Vertrieb verlangt. Genau hier können Marken und Ketten wertvolle Unterstützung leisten, weil sie Reichweite, Systeme und Know-how mitbringen.

Kleinere Hotels gelten bei grossen internationalen Hotelbetreibern meist als wenig attraktiv – und auch klassische Marken im Owner-Operator-Modell zeigen daran in der Regel geringes Interesse.

Gerade für kleinere Hotels kann deshalb auch die Anlehnung an sogenannte Soft Brands eine interessante Option sein. Sie ermöglichen den Zugang zu Loyalty-Programmen und globalen Distributionskanälen, ohne dass die individuelle Identität des Hauses komplett aufgegeben werden muss.

Am Ende gilt: Eine Anbindung an eine Marke kann helfen, den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen, löst aber nicht das Investitionsthema auf Eigentümerseite. Erst wenn beides zusammengedacht wird – Immobilie und Betrieb – entsteht eine nachhaltige Perspektive.

Welches Betreibermodell würden Sie privaten KMU-Hotels empfehlen (Franchising, White Label-Lösung)?

KMU-Hotels sind häufig nicht geeignet für klassische Franchising-Modelle internationaler Hotelmarken, da diese stark auf Volumen, Standardisierung und eine gewisse Mindestgrösse setzen. Eine White-Label-Lösung kann unter bestimmten Umständen sinnvoll sein – insbesondere dann, wenn die operative Führung abgegeben werden soll. Als alternative Strategien bieten sich sogenannte Soft-Brands oder Vertriebsnetzwerke an, die mehr Flexibilität in der Positionierung erlauben und gleichzeitig Zugang zu globalen Vertriebskanälen und Marketingplattformen ermöglichen.

Die Wahl hängt stark von der Zielgruppe, der Lage und der unternehmerischen Vision ab. Ein Hotel in einer touristischen Region mit starker lokaler Identität profitiert oft mehr von einer flexiblen Lösung als von einem starren Franchisevertrag.

Worin liegen die Vor- und Nachteile einer Franchise-Lösung? Für welche Art Hotels ist Franchising besonders geeignet?

Institutionelle Investoren stehen in der Schweiz vor besonderen Herausforderungen beim Einstieg in den Hotelmarkt. Direktes Franchising ist für sie oft keine Option, da das operative Risiko zu hoch und das Vertragswerk zu komplex ist. Deshalb wird vermehrt auf White-Label-Modelle mit Mietvertrag und operativer Auslagerung gesetzt – ein Ansatz, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Für Investoren ohne operative Expertise oder Ressourcen stellt Franchising dennoch oft den einzigen Zugang zu internationalen Hotelmarken dar. In solchen Fällen kann der Umweg über ein White-Label-Modell eine attraktive Lösung sein, um von den Vorteilen der Marke zu profitieren, ohne die operativen Risiken direkt zu tragen.

Was sind die konkreten Vorteile von Franchising?

Zugang zu globalen Buchungssystemen, hohe Markenbekanntheit, operative Unterstützung und strukturierte Schulungsprogramme. Diese Faktoren können sowohl die Auslastung als auch den durchschnittlichen Zimmerpreis signifikant steigern. Franchising eignet sich besonders für Hotels mit guter Lage, klarer Zielgruppe und Skalierungsabsicht – etwa in Städten oder stark frequentierten Ferienregionen. Es ist jedoch kein Allheilmittel: Eine gesteigerte Auslastung führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Nettorendite, da fixe Gebühren und Marketingabgaben unabhängig vom Gewinn anfallen. Gerade bei kleineren Betrieben mit begrenztem Investitionsspielraum kann dies zu einer Margenkompression führen, bei der trotz guter Auslastung kaum Nettorendite erzielt wird.

Zudem weist unsere Erfahrung darauf hin, dass die Wahl des Betriebsmodells stark von der Eigentümerstruktur, der Risikobereitschaft und den strategischen Zielen abhängt. Während institutionelle Anleger oft auf langfristige Mietverträge mit stabilen Cashflows setzen, bevorzugen private Betreiber flexiblere Modelle mit höherem Renditepotenzial. Soft-Brands und Vertriebsnetzwerke bieten hier eine interessante Alternative, da sie mehr Flexibilität in der Positionierung erlauben und gleichzeitig Zugang zu globalen Vertriebskanälen ermöglichen – ohne die strengen Vorgaben klassischer Franchiseverträge.

Im Luxussegment werden fast nur noch Managementverträge (ohne Risiko für den Betreiber bzw. die Marke) abgeschlossen. Eignen sich solche Managementverträge auch für kleinere oder mittlere Hotels im Midscale-Segment?

Managementverträge sind im Luxussegment Standard, da sie das Risiko für die Marke minimieren und gleichzeitig operative Exzellenz sichern. Im Midscale-Segment sind sie weniger verbreitet, da die Margen geringer sind und die Skaleneffekte fehlen. Für kleinere Hotels eignen sich Managementverträge nur bedingt – etwa bei besonders attraktiver Lage, wobei institutionelle Eigentümer selten die operative Verantwortung übernehmen wollen. Alternativ bieten sich hybride Modelle mit garantierten Mindestumsätzen oder Performance-Klauseln an.

Und was ist mit sogenannten Mixed-Use-Modellen?

Eine interessante Option – auch in den alpinen Regionen. Diese gelten als zukunftsweisende Lösung für die Herausforderungen der Berg-Hotellerie, da sie Einnahmequellen diversifizieren und die Immobilienrendite steigern. Die Lex Weber erlaubt nämlich unter bestimmten Voraussetzungen den Bau touristischer Wohneinheiten auch auf unbebauten Grundstücken, sofern ein hotelähnliches Betriebskonzept vorliegt. Diese Einheiten dürfen an Investoren verkauft und für Kurzaufenthalte genutzt werden, wobei eine begrenzte Anzahl von Zweitwohnungen zur Finanzierung des Betriebs zulässig ist. Entscheidend ist, dass die Nutzung klar touristisch bleibt, um eine Umgehung der gesetzlichen Vorgaben zu vermeiden.

Diese Strukturen werden häufig über Managementverträge betrieben, insbesondere bei grösseren Anlagen mit über 80 Einheiten. Das ermöglicht eine klare operative Führung und erleichtert die Finanzierung. Während internationale Hotelmarken zunehmend auch in alpinen Regionen aktiv sind, dominieren im Midscale-Segment und bei kleineren Projekten oft regionale oder spezialisierte Betreiber, die flexiblere Modelle wie White Label oder Soft Brands anbieten. Die Wahl des Betreibermodells hängt stark von der Grösse des Projekts, der Investorenstrategie und den lokalen Rahmenbedingungen ab – insbesondere im Hinblick auf die Lex Weber und die touristische Nutzungspflicht.

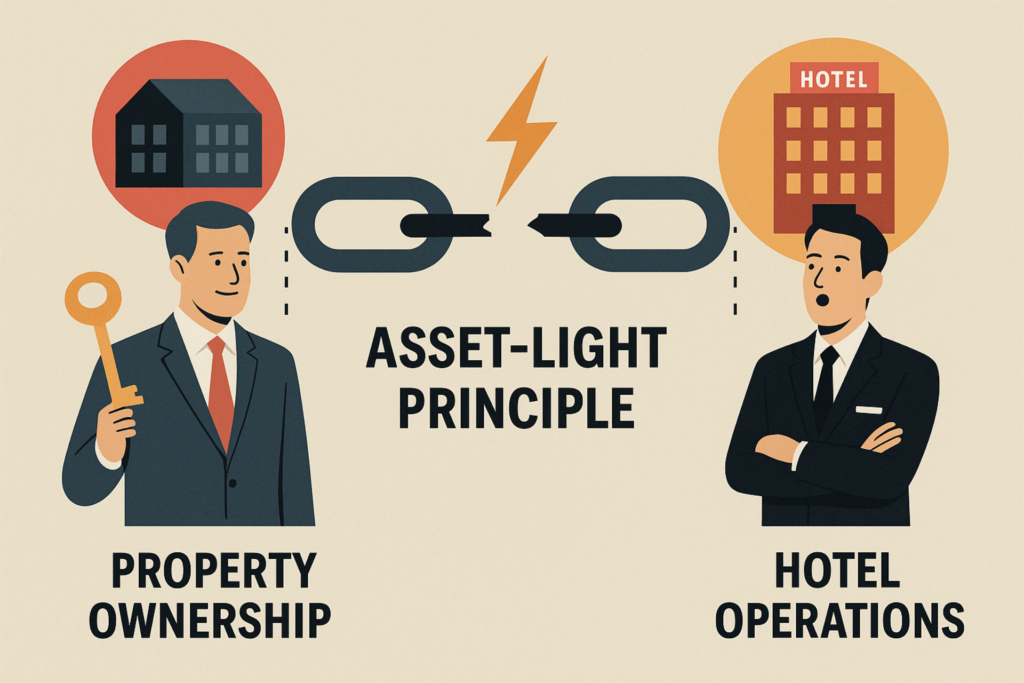

Die Trennung zwischen Immobilie (Besitz) und Hotelbetrieb ist heute Tatsache, vor allem international tätige Hotelkonzerne operieren auf der Grundlage Asset Light. Ihre Meinung zu diesem Trend?

Sie sagen es: Die Trennung zwischen Immobilienbesitz und Hotelbetrieb ist heute Realität, vor allem bei international tätigen Hotelkonzernen, die nach dem Asset-Light-Prinzip operieren. Dieses Modell ermöglicht schnelles Wachstum ohne hohe Investitionsrisiken, während sich die Konzerne auf ihr Kerngeschäft – Markenführung, Marketing und operative Exzellenz – konzentrieren. Eigentümer profitieren ebenfalls, da sie das wirtschaftliche Risiko der Immobilie tragen, aber von der Markenstärke und Managementexpertise der Kette profitieren können.

Trifft dies auch für das Luxussegment zu?

Nein, da zeigt sich teils ein anderes Bild: Hier ist die enge Verzahnung von Immobilie und Betrieb oft entscheidend, um ein konsistentes und hochwertiges Gästebetreuungserlebnis zu schaffen. Nur so lassen sich Design, Servicequalität und Markenphilosophie konsequent umsetzen. Managementverträge sind zwar möglich, müssen aber sorgfältig strukturiert sein, um die Markenstandards zu sichern.

Die meisten KMU-Hotels in der Schweiz sind im Besitz der Betreiber. Man besitzt und führt ein Hotel… Wird sich das schon bald ändern?

In der Schweiz ist der erwähnte Trend langsamer, aber sichtbar – insbesondere bei Neubauten oder bei Investoren, die auf langfristige Immobilienrenditen setzen. Die Trennung von Besitz und Betrieb schafft klare Verantwortlichkeiten und ermöglicht professionelles Immobilienmanagement, verlangt aber klare vertragliche Regelungen. Sonst besteht die Gefahr, dass Verantwortlichkeiten zwischen Eigentümer und Betreiber nicht eindeutig definiert sind – etwa bei Investitionen oder Unterhalt. Zudem können strategische Zielkonflikte entstehen, wenn der Betreiber kurzfristige Umsätze priorisiert, während der Eigentümer langfristige Wertsteigerung anstrebt. Deshalb ist die Festsetzung von eindeutigen Leistungsindikatoren (RevPAR, EBITDA, Gästenzufriedenheitsrate) wichtig. Wird die Qualität des Betriebs nicht vertraglich abgesichert, droht schliesslich auch eine Wertminderung der Immobilie.

Serviced Apartments sind gross im Trend und ein lukratives Marktsegment. Dabei spielen vor allem urbane Standorte (Städte) eine Rolle. Serviced Apartments in den Bergen oder Ferienregionen – ein Thema mit Wachstumspotenzial?

Definitiv. Während Serviced Apartments in Städten wie Zürich oder Genf bereits etabliert sind, bieten Ferienregionen ein enormes Potenzial – insbesondere für Langzeitgäste, digitale Nomaden oder Familien. Die Kombination aus Flexibilität, Privatsphäre und Hotelservice trifft den Nerv der Zeit.

In den alpinen Regionen zeigt der Markt für Serviced Apartments seit 2018 ein kontinuierliches Wachstum, getrieben durch die steigende Nachfrage nach flexiblen Unterkunftsformen, die regulatorische Öffnung durch die Lex Weber für organisierte Beherbergungsbetriebe, und die Suche nach rentablen Alternativen zum klassischen Hotelbetrieb.

Es existieren verschiedene Modelle, was die Realisierung von Serviced Apartments betrifft.

Ja, es dominieren heute zwei Hauptmodelle für die Entwicklung von Serviced Apartments: Mixed-Use-Projekte und die Rekonversion bestehender, nicht mehr marktfähiger Hotels.

Mixed-Use-Projekte kombinieren Hotelbetrieb mit touristisch genutzten Wohneinheiten und entstehen meist auf unbebautem Land. Sie profitieren von den Ausnahmeregelungen der Lex Weber, sofern ein hotelähnliches Betriebskonzept vorliegt (Art. 4 ORSec). Diese Projekte sind in der Regel institutionell finanziert, professionell betrieben (oft mit Managementvertrag, siehe oben) und zunehmend auch mit internationalen Marken. Sie bieten Skalierbarkeit, klare Governance und hohe Attraktivität für Investoren, insbesondere in etablierten Destinationen.

Und wie ist das bei Rekonversionen von bestehenden Hotels, die aufgrund veralteter Infrastruktur oder fehlender Nachfolge nicht mehr wettbewerbsfähig sind?

Diese Projekte werden häufig von den Eigentümern selbst oder von lokalen Investoren initiiert, mit dem Ziel, durch Umnutzung in Serviced Apartments neue Einnahmequellen zu erschliessen. Die regulatorischen Anforderungen sind hier oft niedriger, da es sich um Bestandsbauten handelt, doch die wirtschaftliche Tragfähigkeit hängt stark von der Lage, dem Konzept und der operativen Umsetzung ab.

Andere Modelle wie Parahotellerie oder private Verkaufsprojekte mit touristischer Nutzungspflicht existieren ebenfalls, spielen aber in Bezug auf Skalierung und institutionelles Interesse eine untergeordnete Rolle.

Welches Modell wird künftig dominieren?

In der Zukunft wird erwartet, dass insbesondere Mixed-Use-Projekte mit touristischer Ausrichtung weiter zunehmen – sowohl in der Anzahl als auch in der Qualität. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass ein politischer Druck entstehen könnte, um die bauliche Verdichtung in alpinen Tourismusgemeinden weiterhin zu begrenzen. Sollte der Anteil ausländischer Investitionen in touristische Wohneinheiten stark zunehmen, könnte ebenfalls die Diskussion über eine Verschärfung der Lex Koller erneut zum Thema werden.

Hotels leiden aktuell unter starkem Kostendruck, die Betriebskosten steigen – unter dem Strich bleibt fast nichts übrig, etwas einfach gesagt. Ihr Lösungsansatz?

Luxushotels haben in den letzten Jahren das stärkste RevPAR-Wachstum verzeichnet und ziehen viele internationale Investoren an. Ein Grund für den Erfolg ist, dass sie inflationäre Kostensteigerungen erfolgreich auf den Gast überwälzen können – höhere Zimmerpreise werden in diesem Segment akzeptiert, während Midscale- und Budget-Hotels hier stark unter Preisdruck stehen.

Für Hotels ausserhalb des Luxussegments gibt es zwei zentrale Strategien:

Differenzierung: Kreative, nachhaltige Konzepte oder Alleinstellungsmerkmale schaffen, um sich vom Wettbewerb abzuheben und weniger über den Preis konkurrieren zu müssen.

Effizienzsteigerung: Betriebskosten durch Digitalisierung, Prozessoptimierung, strategische Einkaufssteuerung oder Energieeinsparungen senken, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen.

Kombiniert können diese Ansätze dazu beitragen, die Margen zu stabilisieren und Hotels widerstandsfähiger gegenüber steigenden Betriebskosten zu machen.

Hier kann das Förderprogramm der Neuen Regionalpolitik (NRP) noch erwähnt werden, welches zum Beispiel gemeinschaftliche Investitionen in innovative Konzepte und Prozesse, die durch Kooperationen zwischen mehreren Unternehmen zur Professionalisierung unterstützt.

Sie haben das Thema bereits angetönt. Zwei Drittel der Hotelbetriebe in der Schweiz sind nicht klar positioniert. Sie sind austauschbar und verkaufen sich primär über den Preis – und das führt in die Sackgasse, wie wir alle wissen. Wie schaffen es KMU-Hotels eine klare Positionierung zu erhalten? Kann auch da die Anlehnung an eine Marke ein möglicher Lösungsansatz sein?

Positionierung ist heute entscheidend! Hotels, die ihre Zielgruppe kennen, eine konsistente Geschichte erzählen und ein einzigartiges Erlebnis bieten, sind deutlich erfolgreicher – das zeigt auch die Tourismusbilanz 2024.

Die Anlehnung an eine Marke kann helfen, wenn sie zur Identität des Hauses passt. Sie ersetzt aber die strategische Arbeit am eigenen Profil nicht.

Der Schweizer Hotellerie geht es generell gut (laufend Rekordwerte bei Logiernächten und Auslastung), der Tourismus boomt – trotz Herausforderungen (Handelskonflikte, Zölle, Inflationsgefahr, Wechselkurse usw.). Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in der Schweiz und weltweit ein – und wie lautet Ihre Prognose für 2026?

Gesamtschweizerisch haben sich die Übernachtungszahlen seit 2019 erholt, wobei der Anstieg vor allem auf den starken alpinen Tourismus und beliebte Ferienregionen zurückzuführen ist, insbesondere im Luxussegment.

Neben den klassischen Bergregionen gewinnen auch Städte wie Zürich, Genf, Lausanne und Basel zunehmend an touristischer Bedeutung. Die gezielte Aufwertung des städtischen Angebots – etwa durch internationale Events – trägt zur Sichtbarkeit und Attraktivität bei und schafft neue Nachfrageimpulse für die Stadthotellerie. Einige Städte haben jedoch Mühe, ihre Vorkrisenauslastung zu erreichen, namentlich wegen geringerem Geschäftstourismus und zusätzlichem Angebot.

Das Gäste- oder Reiseverhalten verändert sich – eine neue Herausforderung für das Gastgewerbe. Wie sehen Sie das?

Gäste suchen heute authentische Erlebnisse, lokale Qualität und nachhaltige Konzepte. Die Wirkung von Social Media und Influencern führt dazu, dass auch abgelegene Orte touristisch sichtbar und buchbar werden – mit Chancen für die Hotellerie, aber auch mit Anforderungen an Flexibilität und Positionierung.

Die Schweiz profitiert heute von ihrer politischen Stabilität, ihrer hohen Servicequalität und ihrer Positionierung als Premium-Destination. Jedoch ist dieses Umfeld aktuell von diversen geopolitischen Spannungen geprägt. Die USA sind das zweitwichtigste Herkunftsland internationaler Gäste. Der anhaltende Handelskonflikt und die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken könnten die Übernachtungszahlen in den kommenden Monaten spürbar belasten. Sollte die US-Wirtschaft in eine Rezession geraten, wäre auch ein Abschwung in der EU wahrscheinlich – ein Szenario, das für den Schweizer Tourismus besonders kritisch wäre.

Hinweis: Wir danken Simon Schmid für seine wertvolle Unterstützung bei der Redaktion des Artikels sowie seinen hilfreichen Einblicken zum Schweizer Hotelmarkt.

Cosima Trabichet-Castan, Hospitality-Expertin und Partnerin bei Ernst & Young, sieht die Schweizer KMU-Hotellerie unter wachsendem Druck durch internationale Marken wie Accor, Marriott oder Hyatt. Während diese mit globaler Reichweite, Standardisierung und starken Vertriebskanälen auftreten, haben kleinere, privat geführte Betriebe ihre Stärke in der Authentizität, der lokalen Verankerung und der persönlichen Gästebetreuung.

Sie betont, dass KMU-Hotels sich klar positionieren, Effizienz steigern und auf Nachhaltigkeit sowie Erlebnisse setzen müssen, statt im Preiswettbewerb zu verharren. Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung sind dabei entscheidend, auch wenn Nachfolgeprobleme dies oft erschweren. Eine Anbindung an Marken – etwa über Soft Brands oder White-Label-Modelle – kann Zugang zu Loyalitätsprogrammen und Distributionssystemen verschaffen, ohne die eigene Identität aufzugeben. Klassisches Franchising sei dagegen oft ungeeignet für KMU-Betriebe.

Für Investoren gewinnen White-Label-Modelle mit Mietvertrag an Bedeutung, während im Luxussegment Managementverträge dominieren. Mixed-Use-Modelle und Serviced Apartments bieten zusätzliche Chancen, besonders in alpinen Regionen, unterstützt durch die Lex Weber.

Zur Lage der Hospitality-Branche betont Trabichet-Castan: Die Schweizer Hotellerie steht insgesamt gut da, mit Rekordwerten bei Logiernächten und hoher Nachfrage im alpinen wie im städtischen Tourismus. Dennoch drohen Risiken durch geopolitische

Spannungen, Handelskonflikte und mögliche Rezessionen. Hotels ausserhalb des Luxussegments müssten sich stärker differenzieren und effizienter werden, um Margen zu sichern. Langfristig bleibe die klare Positionierung der Schlüssel zum Erfolg.

Hier weitere Hintergründe zum Thema Betreibermodelle in der Hotellerie (Studie von Ernst & Young).

Wer ist Cosima Trabichet-Castan?

Cosima Trabichet-Castan ist seit mehr als einem Jahrzehnt als Rechtsanwältin tätig und berät private wie institutionelle Kunden in sämtlichen Fragen rund um Immobilienvermögen. Ihr Schwerpunkt liegt auf komplexen Transaktionen und Entwicklungsprojekten, bei denen rechtliche Expertise ebenso gefragt ist wie ein Gespür für wirtschaftliche Zusammenhänge.

Ihre akademische Laufbahn führte sie an die Universitäten Freiburg und Genf sowie an die McGill University in Montreal. Zusätzlich erwarb sie einen Master am Genfer Institut für Immobilienstudien (IEI) und ist heute als Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) international anerkannt.

Nach ihrer Zulassung als Anwältin im Jahr 2014 arbeitete Trabichet-Castan zunächst in der Immobilienabteilung einer renommierten Genfer Kanzlei, wo sie 2020 zur Partnerin ernannt wurde. Ihre frühere Tätigkeit als Richterin am Mietgericht Genf sowie ihre Erfahrung als Prozessanwältin haben ihren pragmatischen Stil geprägt: lösungsorientiert, effizient und immer auf den Mehrwert für die Mandanten bedacht. Seit 2025 ist sie Teil von Ernst & Young, wo sie ihr Wissen in einem internationalen Umfeld einbringt.