Die Abhängigkeit Europas von China rückt immer stärker in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik – und sorgt wohl für einen Strategiewechsel in Brüssel. Laut Bloomberg plant die EU-Kommission derzeit eine Reihe von Maßnahmen, mit denen chinesische Investoren künftig zu Technologietransfers, lokalen Wertschöpfungsquoten und höheren Beschäftigungsanteilen in Europa verpflichtet werden sollen.

Technisch gelten diese Regeln für alle Länder außerhalb der EU, praktisch aber zielen sie auf chinesische Konzerne ab. Bloomberg berichtet unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen, man wolle verhindern, dass Chinas Produktionsmacht die europäische Industrie überwältigt. Ziel sei es, vor allem in Sektoren wie Chip-Fertigung, Batterien und Automobilbau den Technologievorsprung Chinas zu bremsen und europäische Unternehmen zu stärken.

EU-Handelskommissar betont Wertschöpfung in Europa

Subventionierte chinesische Produkte, vor allem im Bereich der Elektroautos und Batterietechnik, überschwemmten bereits große Teile des EU-Markts. Lobbygruppen verlangen deshalb „drastische Maßnahmen“, damit europäische Firmen weiterhin Zugang zu strategischem Know-how erhalten und den Anschluss halten können. Die Vorschriften könnten schon ab November greifen, werden aber voraussichtlich auch Reaktionen und Vergeltungsmaßnahmen aus China hervorrufen, erwarten Experten.

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic betonte am Dienstag in Brüssel: „Wir begrüßen ausländische Direktinvestitionen unter der Bedingung, dass es sich um echte Investitionen handelt – mit Wertschöpfung in Europa, neuen Arbeitsplätzen und Technologietransfers.“ Im Gespräch für eine Zusammenarbeit mit China ist laut Bloomberg auch die Durchsetzung verpflichtender Joint Ventures – also von chinesischen und europäischen Gesellschaftern gegründete Subunternehmen.

Schlüsselmärkte von Brüssel und Peking: Seltene Erden und Autos

Ein besonderer Druckpunkt: Chinas Exportkontrollen bei Seltenen Erden. Diese Rohstoffe sind für Europas Chipbranche kaum zu ersetzen – und jede Verschärfung bremst direkt das Wachstum von „Silicon Saxony“, Europas größtes Halbleiter-Cluster in der Nähe von Dresden – die Berliner Zeitung berichtete. „Ohne stabile Lieferungen aus China drohen Verzögerungen, Engpässe und Preissprünge in der gesamten deutschen Hightech-Industrie“, hieß es in Branchenkreisen nach Ankündigung der Trump-Zölle gegen China im Frühjahr.

Auch im Automarkt zeigen sich neue Fronten: China agiert offensiv mit Werksansiedlungen, Belegschaftsverlagerungen und Technologieimporten. Der Sinologe Horst Löchel, Wirtschaftsprofessor in Frankfurt, hob im Gespräch mit der Berliner Zeitung im Juli zwei Aspekte hervor: „Chinesische Schnelligkeit und deutsche Effizienz könnten ein Erfolgsrezept sein – wenn die Märkte sich auf faire Technologietransfers und Wettbewerb einigen.“ Löchel ist überzeugt, dass beide Seiten von einer Mischung aus Tempo und Präzision profitieren könnten.

EU-Kehrtwende bei China-Politik als „politisches Instrument“

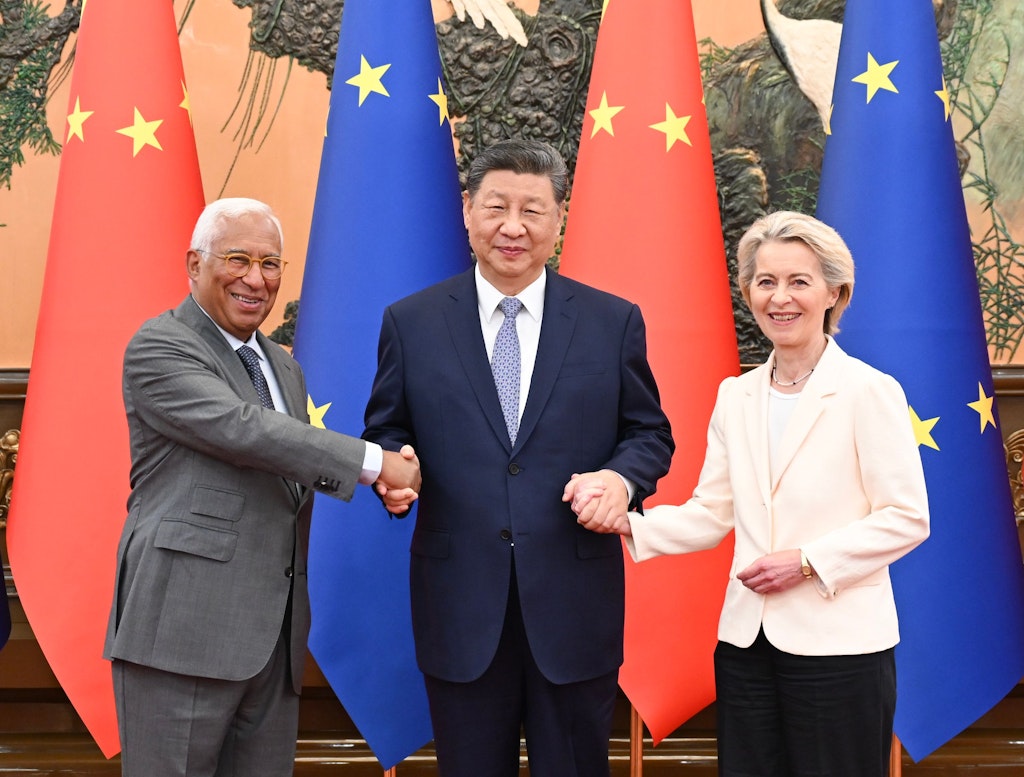

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb noch im Juli nach dem China-EU-Gipfel mit Präsident Xi Jinping für „De-Risking statt Decoupling“. Damals plädierte sie öffentlich für gezieltes Risikomanagement und Offenheit gegenüber China – unter der Prämisse, keine allumfassende Abschottung zu riskieren. Jetzt drängt die EU jedoch auf klare Regeln zum Schutz eigener Technologien und Märkte, wie man es bislang nur von Peking kannte.

Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis betont inzwischen die Notwendigkeit, „Handelsverflechtungen nicht mehr nur naiv als Chance, sondern auch als politisches Instrument zu verstehen“. Denn China nutze diese gezielt für politische Zwecke, sagte er am Dienstag gegenüber Vertretern des American Enterprise Institutes in Washington. Seltene Erden, Chips, Batterien, Autos – die technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit von China verleitet Europa zu einer neuen industriepolitischen Härte.