Plus imposantes, montées sur des flotteurs et exportant l’électricité à haute tension en courant continu : les futures sous-stations, ces postes électriques en mer chargés de collecter l’électricité produite par les éoliennes, pour en élever la tension avant de l’exporter à terre, vont être amenées à évoluer fortement dans les années à venir. Pour anticiper la conception de ces équipements clés des parcs en mer, un projet piloté par France Énergies Marines, AFOSS DC, cherche à en établir un cahier des charges précis et à en dresser les contours.

De plus en plus loin, de plus en plus profonds, de plus en plus grands, de plus en plus puissants… Les parcs éoliens évoluent et imposent de nouveaux défis à l’industrie. Parmi ces challenges, et non des moindres : l’arrivée de nouveaux postes électriques en mer qui devront être flottants et passer du courant alternatif au courant continu. Un sujet qui a occupé pendant trois ans France Énergies Marines (FEM) et ses huit partenaires industriels et académiques (*), dans le cadre du projet AFOSS-DC (Architecture et dimensionnement d’une sous-station offshore flottante pour des applications en courant continu, doté d’1.5 million d’euros), qui se terminera fin novembre.

Une évolution nécessaire

Les futurs parcs éoliens seront installés de plus en plus loin des côtes pour exploiter de nouveaux gisements de vents plus puissants, tout en présentant une meilleure acceptabilité. Cet éloignement a pour corollaire une augmentation de la profondeur qui pose de nouvelles difficultés techniques. Au-delà d’une certaine marge, encore un peu floue – on parle communément de 60 à 80 mètres -, les technologies posées sur des fondations (jackets, monopieux, voire fondations gravitaires), vont devoir céder la place à des flotteurs. Déjà, en France, trois projets commerciaux de fermes flottantes (un en Bretagne Sud et deux en Méditerranée) ont été lancés. Mais, si les éoliennes seront intégrées sur des flotteurs, les sous-stations électriques, elles, seront encore suffisamment proches de la côte et à des profondeurs modérées pour être installées sur des fondations posées dans ces trois projets. Néanmoins, cette configuration est appelée à évoluer à l’avenir et les sous-stations vont à leur tour devoir être installées sur des flotteurs.

D’autre part, la tendance à l’éloignement et à l’augmentation de la puissance des parcs (1 GW et plus) nécessite de passer de la haute tension en courant alternatif (HVAC) à de la haute tension en courant continu (HVDC), pour éviter des pertes sur ces longs câbles d’export, liés à des effets capacitifs. Le premier de ces postes autonomes HVDC pour l’éolien en mer, bien plus gros et coûteux que les sous-stations HVAC, a été fourni par le norvégien Aibel au parc britannique Dogger Bank A (1.2 GW), et installé sur une fondation jacket en 2023. En France, en 2024, les Chantiers de l’Atlantique ont enregistré leur première commande du gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, pour trois postes HVDC posés sur des fondations, afin d’équiper les parcs Centre Manche 1&2 (2.5 GW de puissance totale cumulée), ainsi qu’Oléron (1 GW envisagé). Mais, là encore, dans un cas comme dans l’autre, il s’agit postes électriques posés et non flottants.

A l’avenir des postes électriques en mer seront flottants et devront être équipées de câbles dynamiques en courant continu.

Des verrous à lever

Pour le moment, « il n’existe pas de sous-stations flottantes à proprement parler », et encore moins en HVDC, rappelle à Mer et Marine Jérémy Bioud, chef de projet chez FEM. Les premières pourraient être mises en service à l’horizon 2040, « ce qui nécessite un travail préparatoire dès maintenant ».

Plusieurs verrous seront à lever. De nombreux composants électriques sont sensibles aux mouvements, vibrations et accélérations. Ensuite, les mouvements de la sous-station peuvent induire des courbures et tensions préjudiciables aux futurs câbles dynamiques en courant continu, qui ne sont d’ailleurs pas encore sur le marché. Des enjeux industriels vont également se poser pour disposer des capacités nécessaires à la construction de ces postes électriques en France, ou en Europe. De très grandes dimensions, ils devraient atteindre des longueurs de l’ordre d’une centaine de mètres, pour des largeurs légèrement moindres, et des hauteurs d’une cinquantaine de mètres. « Cela va nécessiter des capacités portuaires pour pouvoir fabriquer et lever ces grands objets avant de les installer en mer ».

Pour adresser ces multiples enjeux, AFOSS-DC, lancé dans la continuité du projet LISORE (Low-cost Innovative Substation for Offshore Renewable Energy, portant sur des sous-stations de plus faible puissance en courant alternatif), a donc « cherché à définir une architecture et un design préliminaire », explique Jérémy Bioud. Il a fallu définir un cahier des charges, travailler sur le topside avec l’identification, la spécification et la définition des composants critiques à l’intérieur, étudier son agencement intérieur, mais aussi mener des travaux sur les futurs flotteurs, avec conception préliminaire et simulations numériques, pour s’assurer que leur conception est adaptée au topside et aux composants qu’ils devront abriter. Le projet a également examiné et réalisé une conception préliminaire des futurs câbles dynamiques et du système de connexion du futur poste électrique. Enfin, une analyse des risques et une évaluation des futurs CapEx et OpEx de ces très gros équipements ont été menées, avant d’émettre des recommandations pour de nouveaux axes de recherche et développement (R&D).

Design de sous-station avec flotteur semi-submersible.

Des essais sur flotteur à ancrages tendus

Le choix du type de flotteur sera central dans la conception des futures sous-stations. Deux types de flotteurs ont donc été étudiés : un flotteur semi-submersible, comme on en trouve le plus souvent soutenant des éoliennes en mer, et un flotteur à ancrage tendu (TLP, pour tension leg platform). Cette technologie venue de l’oil&gas a été utilisée pour des éoliennes en France pour la première fois, dans le cadre du projet pilote Provence Grand Large (PGL), au large de Fos-sur-Mer. Les flotteurs, maintenus par des ancres à succion et des « tendons », y ont été « descendus » et en partie immergés pour être mis sous tension. Cette méthode doit assurer une plus grande stabilité à la structure maintenue. Elle paraît donc avantageuse pour limiter les mouvements affectant les câbles dynamiques et les composants électriques du topside. Mais « il y a des phénomènes de résonance non linéaires (« springing », « ringing ») qui sont plus complexes à appréhender par calcul et par simulation, d’où la nécessité de faire des essais en bassin ».

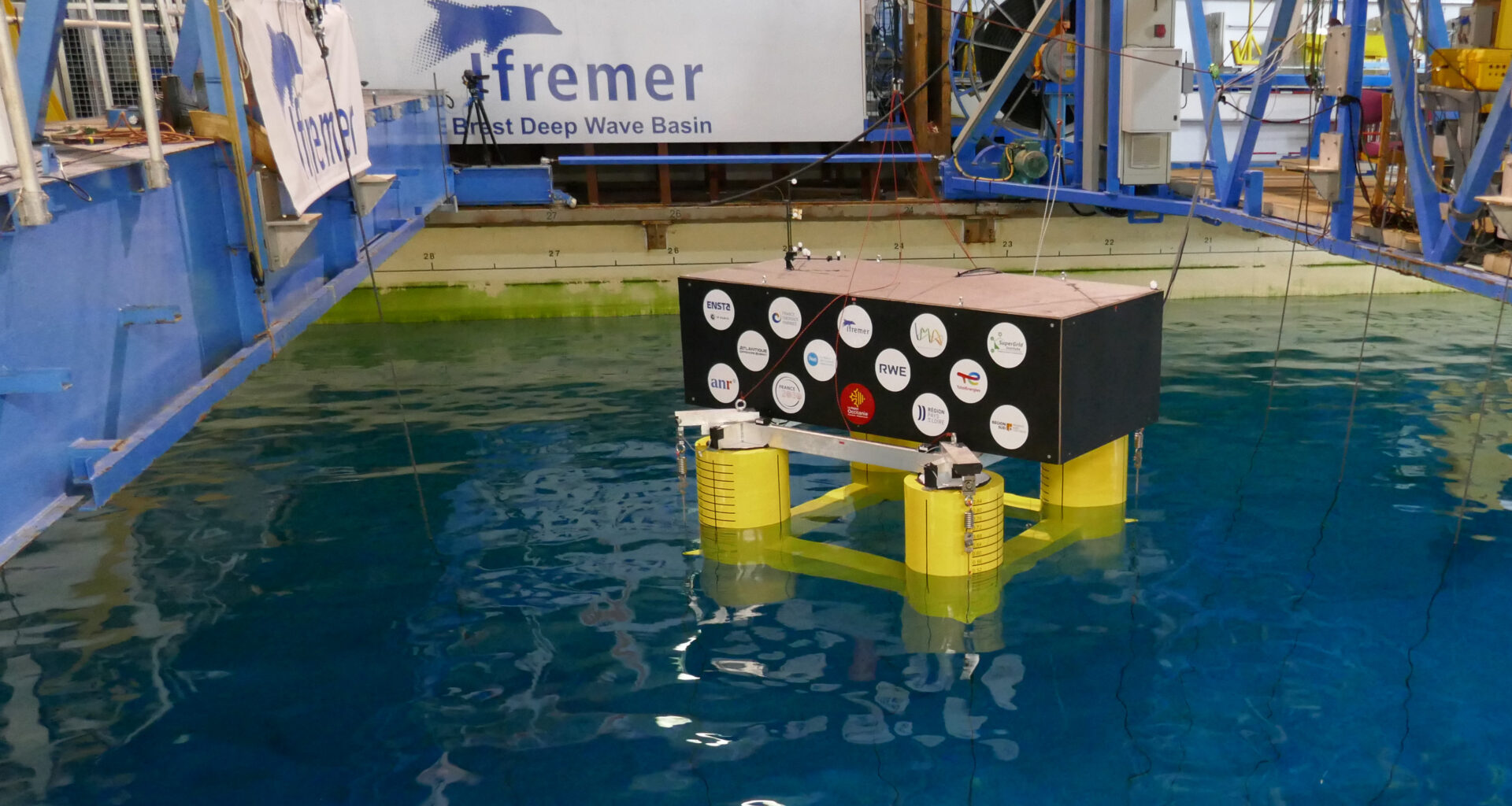

Une série d’essais hydrodynamiques a été menée entre fin juin et début juillet au bassin profond à houle de l’Ifremer, sur une maquette à échelle 1/50e. Plus de 100 tests différents ont été réalisés, avec différentes conditions de vagues, deux orientations de la plateforme et trois valeurs de raideur des tendons. Les résultats obtenus sont actuellement comparés aux simulations numériques. Ils pourront permettre d’établir les avantages et inconvénients des deux technologies de flotteurs.

(*) Ce projet piloté par France Énergies Marines a réuni RTE (Réseau de transport d’électricité), TotalÉnergies, RWE, Atlantique Offshore Energy (business unit des Chantiers de l’Atlantique), le SuperGrid Institute, l’ENSTA Bretagne, Centrale Méditerranée et l’Ifremer.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.