Corría el año 1992 cuando el historiador norteamericano Francis Fukuyama publicó El fin de la historia y el último hombre. Su obra devino en rúbrica académica de aquel optimismo noventero que se extendió por Occidente: una brisa eufórica — Wind of change, cantaban los Scorpions —, soplaba suave y embriagante tras la caída del Muro de Berlín y el colapso de la URSS.

“La historia ha terminado”, afirmó Fukuyama, sentenciando que “la democracia liberal es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”.

El Estado de derecho, la economía de mercado, la globalización y la expansión del libre comercio se habían convertido en consensos indiscutidos e indiscutibles. El propio Fukuyama gozó del prestigio de convertirse en politólogo de cabecera de administraciones demócratas (Bill Clinton) y republicanas (George W. Bush).

Llegadas las curvas, Fukuyama matizaría la literalidad de su tesis: no proclamaba el final cronológico de los tiempos, sino su “finalidad” teleológica: toda sociedad aspiraría a la democracia liberal por ser “el mejor sistema posible para satisfacer la necesidad humana de reconocimiento”.

Sin embargo, el espíritu liviano que emanaba de los tiempos no atendía a matices: Occidente había ganado y la historia se limitaría a copiar su modelo.

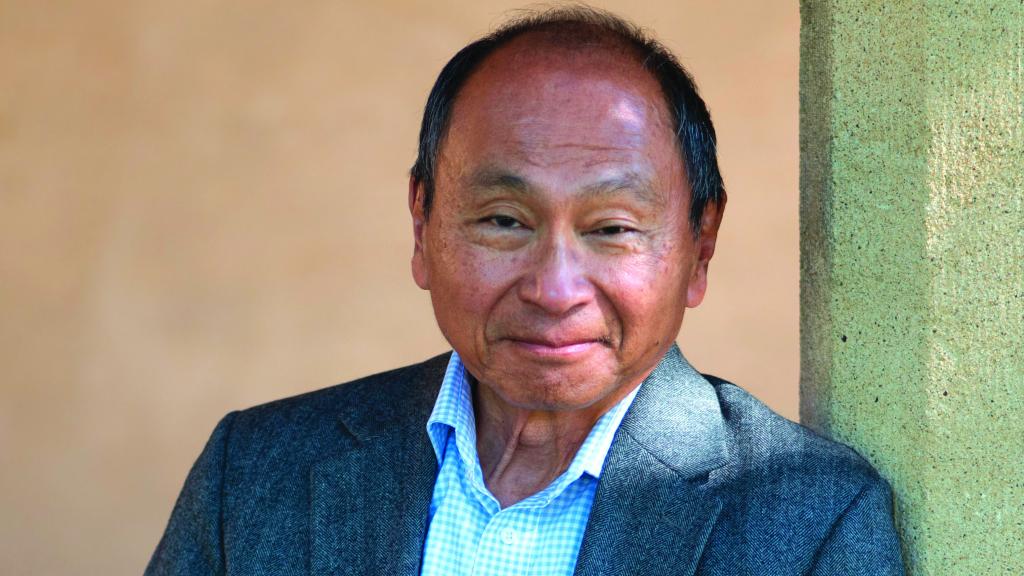

El historiador Francis Fukuyama.

La España post-Movida, asentada ya en la modernidad, fue estandarte de aquel entusiasmo tan adolescente como nuestra quinceañera democracia.

El mismo 1992 fue el año de nuestra coronación global: los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la modélica Transición como mito fundacional. Tras una larga travesía post-imperial, el país había alcanzado el fin de su historia: estabilidad institucional, alternancia civilizada, milagro económico.

Hasta la paz en Oriente Medio se discutía en Madrid. La comunidad internacional nos abrazaba como modelo, España miraba hacia delante, embelesada en el espejo de su pasado, y el mundo giraba sobre nosotros.

Nuestra política exterior se permitió el lujo de jugar en la liga de los mayores: la alianza de Aznar con Bush y Blair respondía exactamente a la tesis de Fukuyama: la democracia podía, e incluso debía, expandirse por la fuerza militar si era necesario.

Entre Azores y Bagdad alcanzamos el cenit de nuestra ingenuidad liberal.

Pero el castillo de naipes se vino abajo.

La crisis interminable de 2008 dinamitó los consensos. El matrimonio entre socialdemocracia blairista y ortodoxia neocón, aquella receta infalible de Estado del bienestar y mercado desregulado, yace hoy en humeantes ruinas, muerto el sueño económico finisecular.

“El contrato social está roto y pisoteado. La generación que creció en la promesa liberal no tiene ni casa, ni salario digno, ni posibilidad de formar familia propia”

El contrato social está roto y pisoteado. La generación que creció en la promesa liberal no tiene ni casa, ni salario digno, ni posibilidad de formar familia propia.

Nuestros logros se han convertido en caricaturas. La burbuja inmobiliaria como motor de crecimiento, el turismo como monocultivo económico, el sistema de pensiones como estafa piramidal, en la que cualquier español menor de 50 años sabe que no cobrará lo prometido, mientras continúa financiándolo por miedo o inercia.

No hablemos ya de la gloriosa Transición. Juan Carlos hoy se apaga en el exilio de Abu Dabi.

En España, y en todo Occidente, la economía de mercado ha dejado de producir prosperidad, y el Estado carece de herramientas, vocación y talento para otra cosa que no sea el mantenimiento precario de su propia maquinaria.

Hemos logrado lo peor de ambos mundos: un capitalismo extractivo y un Estado paquidérmico cuya principal función es su propia supervivencia.

Poco queda del Estado liberal de Fukuyama. En España da vértigo su degradación acelerada. La erosión del Estado de derecho, la inseguridad jurídica, la captura partidista de instituciones clave, y el asedio político a la justicia son las señas de identidad de nuestro tiempo.

“Nuestro fin de la historia ha sido un regreso al cainismo del pasado, a la lucha goyesca a garrotazos”

Nuestro fin de la historia ha sido un regreso al cainismo del pasado, a la lucha goyesca a garrotazos. España creyó que podía influir en el tablero global. Hoy no mueve ni las fichas de su propio tablero autonómico.

En 1992, Fukuyama dedicó medio libro a la idea de thymos, la necesidad humana de obtener validación. Hasta ese impulso legítimo ha degenerado en adicción a chutes instantáneos de dopamina digital.

El “hombre-masa” de Ortega vive conectado a sus agravios de forma permanente. A diferencia de los años 30, hoy tenemos una industria digital que multiplica y monetiza la frustración, en un bucle melancólico determinado por algoritmos a beneficio de la tecnocasta definida por Varoufakis.

Los consensos que sostuvieron nuestra convivencia llevan demasiado tiempo en crisis sin que nada constructivo los sustituya. España es hoy nostalgia sin proyecto, un vacío que ninguna idea es capaz de llenar.

La Historia ha vuelto, con sus corrientes, sus eternos retornos y sus naufragios. No participamos de su fin, sino de un espejismo. Creímos que entrar en Europa era llegar a Ítaca, cuando apenas era salir de Troya.

Despertamos del sueño occidental con una dura resaca de precariedad y fragmentación. En los 90 fuimos bandera de optimismo y hoy somos estandarte de fracaso. El fin de la historia era el regreso de los viejos demonios.

España es siempre proyecto, pero llevamos demasiado tiempo sin uno.

*** Carlos Conde Solares es profesor de Historia de España en la Universidad de Northumbria y miembro de la Ejecutiva Nacional de Izquierda Española.