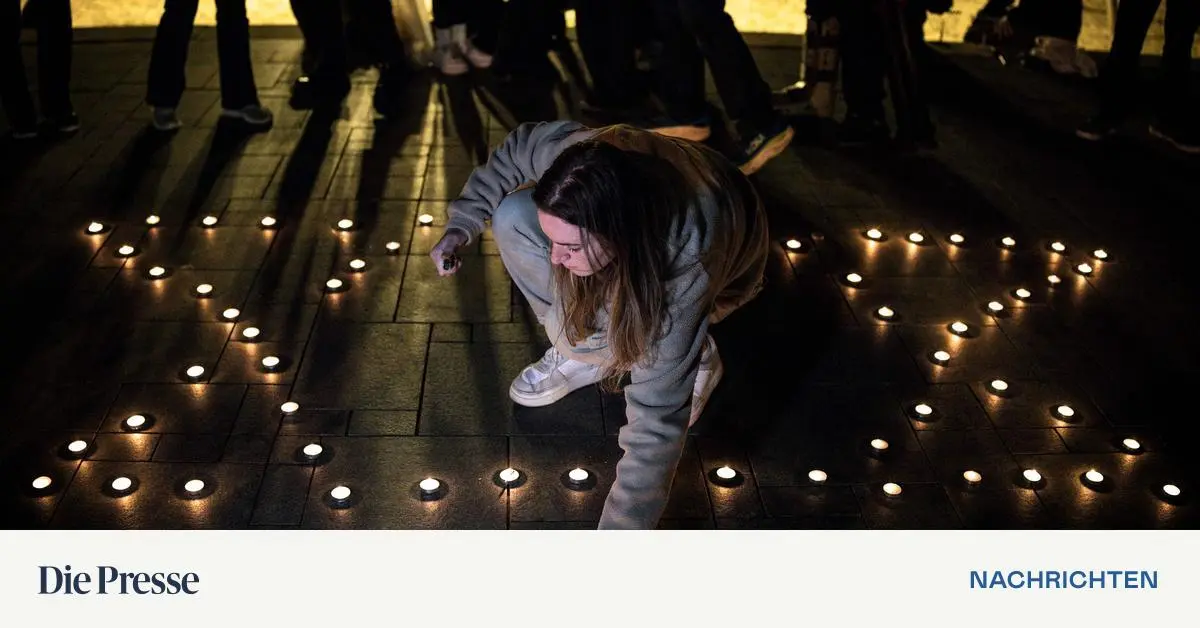

Vom Golan bis zur Negevwüste ist Israel erleuchtet vom flackernden Kerzenschein der Menora. Abend für Abend brennt in diesen Tagen im ganzen Land eine neue Kerze, bis am Sonntag alle acht Kerzen erstrahlen. Wie Juden in aller Welt begehen die Israelis das Lichterfest Chanukka – einmal mit ausgelassenem Tanz um den Leuchter wie am Yehuda-Markt in Jerusalem, einmal mit Gesang und leiser Andacht im Familienkreis.

Nach Ansicht vieler Israelis vermittelt Chanukka ein Signal der Hoffnung und des Optimismus nach einer langen dunklen Phase: dem zweijährigen Gaza-Krieg, dem längsten in der Geschichte des Landes, dem Zwölf-Tage-Krieg mit dem Iran, den Attacken der Hisbollah im Norden und den Raketenangriffen der Houthis über das Rote Meer. Mit Ausnahme des Polizisten Ran Gvili sind alle Geiseln, ob lebendig oder tot, aus dem Gazastreifen zurückgekehrt. Israel ist zu einer womöglich trügerischen Ruhe gekommen. Das Land läuft allmählich im Modus des Normalzustands – zumindest für israelische Verhältnisse. Überall patrouillieren junge Soldatinnen und Soldaten, die Sturmgewehre baumeln lässig an den Schultern.

Wirtschaftlich und militärisch steht das politisch zerrissene Land heute blendend da. Ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent würden andere Staaten gern vorweisen, die indessen nicht in einen Krieg verwickelt waren. Der Tourismus hat allerdings schwere Einbußen erlitten. Die Weihnachtszeit wäre die Hochsaison für die christlichen Pilger. Doch sie bleiben auch heuer wieder aus. Es touren hauptsächlich jüdische US-Gruppen, etwa 14-jährige Schüler und Schülerinnen aus Los Angeles, oder tausend US-Pastoren durchs Land. Eine Solidaritätsaktion, um dem bedrängten Judenstaat beizustehen.

„Wir leben in einer Blase. Und dann passiert so etwas“, sagt Gabriele, eine Führerin in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Das Attentat auf Juden auf dem Bondi Beach in Sydney zum Auftakt des Chanukka-Fests hat in Israel noch nicht verheilte Wunden aufgerissen und die Erinnerung an das Trauma des Hamas-Massakers vom Oktober 2023 geweckt. Nur, dass diesmal die Gefahr in der Diaspora lauert und nicht so sehr in Israel selbst.

Mazal Tazozo versteht die Welt nicht mehr. „Woher kommt all der Hass?“, fragt sich die 35-Jährige, deren Eltern in den 1980er-Jahren aus Äthiopien nach Israel eingewandert sind. Die propalästinensischen Proteste, die sie an der Georgetown University in Washington als Überlebende und Zeugin des Anschlags auf das Nova-Festival erlebt hat, machen sie fassungslos. Sie hat zwei Freunde beim Hamas-Überfall im Süden verloren und selbst nur überlebt, weil sie sich – am Kopf blutüberströmt – tot gestellt hat. Drei Mal in der Woche hält Mazal am Mahnmal, einem nationalen Ort der Trauer, die Erinnerung an Danielle und Yohai wach – wie viele andere, die vor den Fotos und den Memorabilia ihrer Lieben innehalten.

Überall in Israel, an Wänden oder an Bänken, kleben die Fotos der Todesopfer des 7. Oktober 2023 und der getöteten Soldaten, versehen mit Slogans und Zitaten, die ihr Leben charakterisieren. „Bring them home now“, das Motto für die Rückkehr der Geiseln, ist weitgehend aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Die gelben Schleifen, die an ihr Schicksal erinnert haben, sind aber nach wie vor omnipräsent. Sie zieren die Revers, sie prangen als Bumpersticker an den Autohecks, als stete Mahnung an die Bedrohung durch den Terror der Feinde Israels.

Rita Lifshitz führt zum Friedhof am Rande des devastierten Kibbuz Nir Oz, wenige Kilometer vom Nova-Mahnmal entfernt. Auf einem Grabstein steht der Titel eines Monty-Python-Songs geschrieben: „Always Look on the Bright Side of Life“. Hier liegt ein Großteil der 64 Opfer des Hamas-Anschlags in Nir Oz begraben, darunter Oded Lifshitz, ihr Schwiegervater, ein „Peacenik“. Die Begräbnisse, so schildert sie, hätten alles wieder aufgewühlt.

Nun macht sich die gebürtige Schwedin daran, mit Spenden und einer Schar von Freunden den Kibbuz neu zu gründen – auch als Element eines „Heilungsprozesses“. Es sind vor allem Ältere, nicht junge Familien, die das Wagnis eingehen, an den Ort des Horrors zurückzukehren. Einige der zerstörten, verrußten Bungalows, von denen oft nur die Grundmauern mit Plakaten der Opfer, verbogenes Metall und ausgebrannte Küchengeräte übriggeblieben waren, wurden bereits plattgewalzt. „Es ist wie ein Loch in meinem Herzen.“ Denn jedes der Häuser erzählt eine Geschichte.

Zehn Rohbauten und Baulärm zeugen von neuem Leben in den Ruinen. „Wir haben schon zum zweiten Mal die Erdnüsse geerntet“, verkündet Rita mit dem Stolz der Pionierin. In einem Monat will sie hier selbst wieder dauerhaft Flagge zeigen: als Symbol für den Überlebenswillen ihres Volks. In drei Jahren soll der neue Kibbuz aus den Trümmern fertiggestellt sein, samt Museum, das das Massaker dokumentiert. Rita hofft, dass Yocheved, ihre Schwiegermutter, dann bei ihr einziehen wird. Die 88-Jährige hat trotz Krankheit 50 Tage in der Gewalt der Hamas in Gaza überstanden.

Wenige Hundert Meter trennen Nir Oz vom Gazastreifen, von Khan Yunis und Rafah. Am Himmel knattert ein Hubschrauber, Explosionen zerreißen die Ruhe. Rita Lifshitz spielt auf ihrem Handy die Audiobotschaft eines palästinensischen Freundes von „drüben“ vor. „Wir sind nicht für die Hamas“, sagt eine Stimme auf Arabisch. Nur bei der Entwaffnung der Hamas kann sie sich einen Frieden mit den Palästinensern vorstellen. „Drüben“ kriecht nach Berichten die Kälte in die Zeltlager, sintflutartiger Regen hat die Camps unter Wasser gesetzt und den Boden in Morast verwandelt.

Rauchwolken steigen über dem Norden des Gazastreifens auf, Schüsse und Detonationen hallen über den Betonwall und den Grenzzaun hinüber zum Aussichtspunkt auf einem Hügel am Rande der Stadt Sderot, wo weithin sichtbar die Fahne mit dem Davidstern weht. „Wir räumen auf“, so nennt es ein Sprecher der israelischen Armee. Israelische Truppen bringen Hausruinen zum Einsturz, beseitigen Sprengfallen und Minen und zerstören das Spinnennetz der Tunnelanlagen.

Israel „räumt“ auch weiterhin unter der Hamas auf – auch wegen der inzwischen besseren Geheimdienstinformationen. Vor einer Woche eliminierte ein Luftangriff Raed Saed, die Nummer zwei und Führer der al-Qassam-Brigaden. Immer wieder verwickeln Hamas-Kämpfer israelische Soldaten an der von Israel kontrollierten „gelben Zone“ in Gefechte. Der Waffenstillstand existiert nur auf dem Papier. Die Entwaffnung der Terrororganisation ist die große offene Frage in Donald Trumps 20-Punkte-Plan. Die israelischen Militärs lassen keinen Zweifel daran, dass sie den Job selbst erledigen müssen, weil sich sonst niemand an die heikle Mission herantraut – und sich bisher ohnehin noch keine internationale Schutztruppe für den Gazastreifen herauskristallisiert hat.

In der von ihr dominierten „roten Zone“ des geteilten Gazastreifens reißt die Hamas die Kontrolle an sich. Für Israel ist dies ein No-Go, darüber besteht von links bis rechts Konsens im politischen Spektrum. Um die Hamas auszulöschen, drängt ein Hardliner wie Yaakov Amidor, Ex-General, früherer hochrangiger Geheimdienstoffizier und Netanjahu-Berater, zu einem neuen Gaza-Einsatz mit einer Dauer von sechs bis neun Monaten. Selbst wenn Israel deshalb in einen Konflikt mit den USA geraten sollte. „Wir sind jederzeit bereit“, sagt er in einer militärischen Lageanalyse. Doch er weiß, dass dies letztlich eine Entscheidung der Politiker ist.

Mit „Aufräumarbeiten“ anderer Art, mit Imagepolitur und dem eigenen Narrativ gegenüber einer weit verbreiteten antiisraelischen Grundströmung und dem grassierenden Antisemitismus ist derweil das Außenministerium in Jerusalem beschäftigt – zumal Israel wegen des vermeintlichen und tatsächlichen Risikos Reportern weiterhin den Zutritt in den Gazastreifen für eine unabhängige Berichterstattung verwehrt.

Im „Situation Room“ des Ministeriums mit den Uhrzeiten der Weltstädte flimmern auf einem Großbildschirm Kanäle wie CNN, Fox News und BBC, und Experten konfrontieren Journalisten in einer PR-Offensive mit „Fake News“ und dem „Propagandakrieg“ von Hamas und der „NGO-Industrie“. Auch die Diplomaten stimmen im Grundtenor von Politikern und Militärs in Israel ein, dass ein Palästinenserstaat erst in zwei oder gar in drei Generationen Realität werden könne. Derzeit würde ein neues „Hamastan“ vor der Haustür im Westjordanland drohen. Wobei die Parole „Make Gaza Jewish again“ auf einer Fassade in der Altstadt Jerusalems lediglich eine Minderheitsmeinung ist.

»Wir fühlen uns als Europäer, als Teil Europas. «

Ilan Ben-Dov

Ehemaliger Geschäftsträger der Botschaft in Wien

Diplomaten sprechen von „Delegitimierung“ und „Dämonisierung“ Israels, zugleich skizzieren sie die Perspektive eines „neuen Nahen Ostens“ mit Beziehungen zu den Golfstaaten und darüber hinaus. Ilan Ben-Dov, zur Zeit der ersten schwarz-blauen Koalition Geschäftsträger der israelischen Botschaft in Wien, bezeichnet den Terror des 7. Oktober als „Zeitenwende“ für Israel. Er ist persönlich gekränkt von den Drohungen und Aufrufen zum Boykott Israels aus Europa. „Wir fühlen uns als Europäer, als Teil Europas.“ Dass sich junge Israelis auf Reisen als Griechen oder Italiener ausgeben, um Kontroversen zu vermeiden, ist indes Teil der neuen Realität.