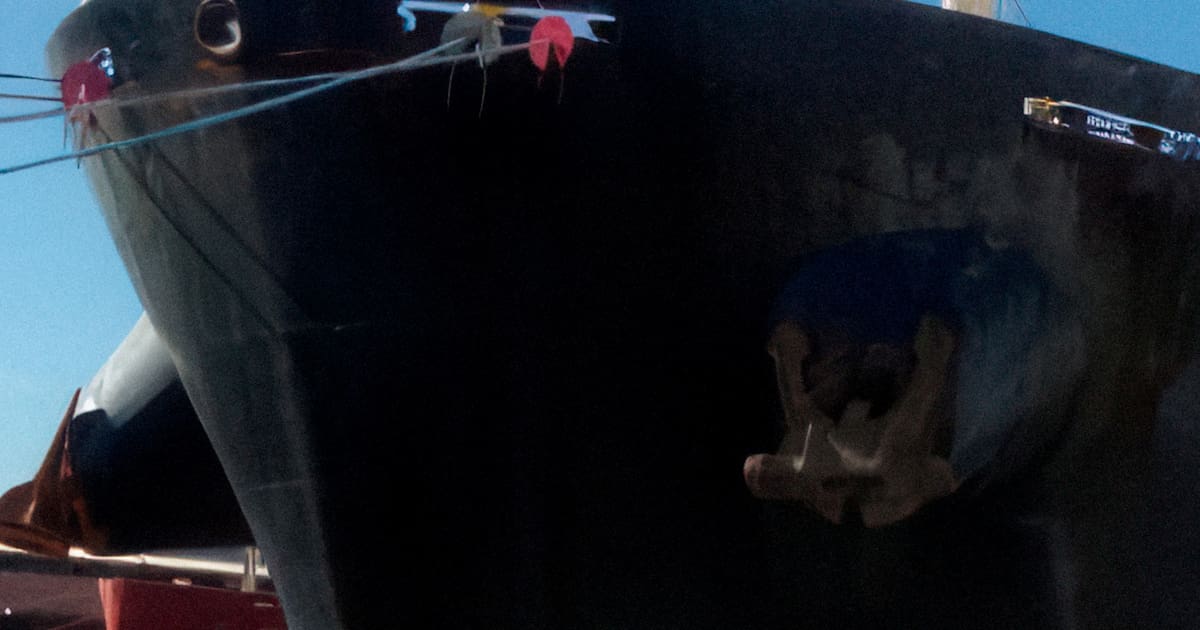

La mer est vaste… et sous-régulée. Pourtant, les routes maritimes sont au cœur de l’économie globalisée, puisque le commerce par voie de mer représente 90 % des échanges mondiaux en volume. A l’heure de la «conteneurisation du monde», tout se transporte, en grande quantité, partout, et tout le temps. Sur des bateaux toujours plus gros. Et comme les routes illégales suivent de près les routes légales, c’est sur les mers que les trafics prospèrent, notamment de drogue. Mais les cartes de ce trafic mondial ont été ces dernières années rebattues. Les Etats-Unis se détournent de la cocaïne pour le fentanyl. C’est donc l’Europe qui se retrouve inondée de coke. La France n’y échappe pas, et pas seulement ses grandes agglomérations.

A la manœuvre de ce commerce de marchandises illégales, des organisations mafieuses d’une grande agilité, capable de diversifier leurs routes, s’appuyant sur les nouvelles technologies, comme les messageries cryptées. Comme le contrôle est presque impossible en mer, c’est sur terre que les régulations doivent se faire. Or la logique du contrôle s’oppose à celle du commerce, qui veut aller toujours plus vite et faire face au moins de contraintes possibles. Des efforts ont été entrepris pour diversifier les méthodes de contrôle, avec l’usage de satellites pour contrôler les routes maritimes, de scanners dernier cri pour vérifier l’intérieur d’un conteneur sans l’ouvrir. Mais il est difficile de trouver une harmonisation des inspections à grande échelle quand chaque port a son propre système de fonctionnement et que la corruption peut sévir à tous les étages. Il suffit de quelques portes d’entrée dans un port pour faire circuler des tonnes de marchandises. Seule une intensification des contrôles, et une coopération internationale pourront permettre de compliquer la tâche des trafiquants.