Réalisation Le Lab Le Diplo

Réalisation Le Lab Le Diplo

Par Giuseppe Gagliano, Président du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (Côme, Italie)

De l’article 4 au banc d’essai pour l’OTAN

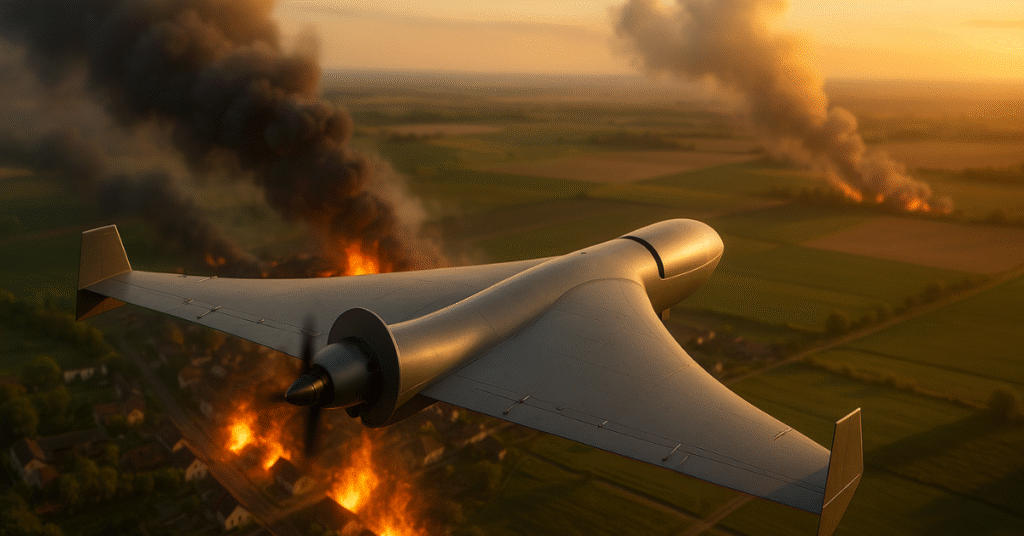

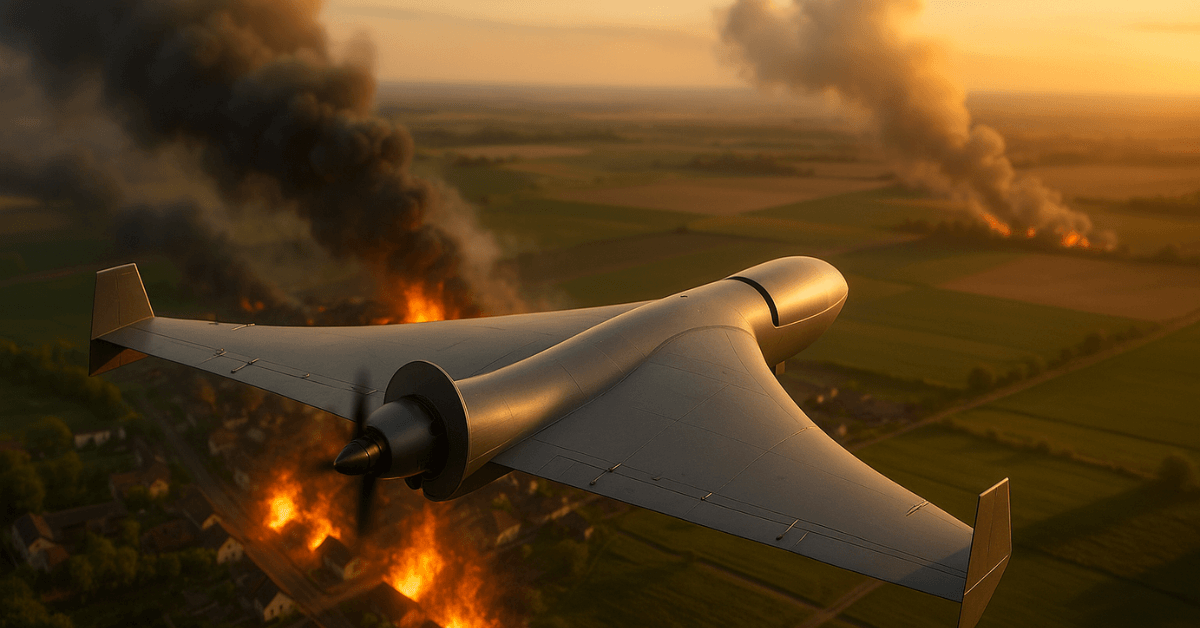

Les 19 drones entrés dans l’espace aérien polonais ne sont pas qu’un incident technique sur le front de la guerre. C’est un test politique et militaire. Varsovie invoque l’article 4, l’Alliance tempère, Moscou nie toute intention. Mais la question n’est pas « qui a appuyé sur le bouton », c’est le message : les défenses intégrées de l’OTAN sur l’axe Rzeszów—hub logistique vers l’Ukraine—peuvent être saturées, leurrées, cartographiées.

Si les appareils étaient des « leurres » (famille Geran, clones ou simulations de drones iraniens), l’objectif était d’allumer les radars Patriot pour les géolocaliser et obliger à leur repositionnement. La Biélorussie signale, les Polonais abattent, l’Alliance minimise. C’est la grammaire de la dissuasion : montrer les dents sans mordre. Le signal, pourtant, est parvenu à tous les soutiens les plus exposés de Kyiv : « nous pouvons survoler chez vous quand il le faut ».

À lire aussi : Cessez-le-feu à Doha : Un mirage congolais ?

Hypothèses opérationnelles et guerre électronique

Trois lectures restent plausibles et non exclusives : pénétration délibérée pour tester la défense aérienne intégrée alliée ; « sortie de route » induite par contre-mesures électroniques ; opération de maskirovka pour élever la perception du risque. Dans tous les cas, ressort la nouvelle arithmétique du champ de bataille : on ne répond pas à un drone à quelques dizaines de milliers d’euros avec un intercepteur à plusieurs millions quand on peut l’éviter. Il faut davantage de capteurs passifs, plus de brouillage de théâtre, des munitions antidrones à bas coût et une chaîne de commandement-contrôle capable de décider en minutes, pas en heures. La Pologne, qui investit plus de 4 % du PIB en défense, a acheté beaucoup de « fer » ; elle doit maintenant « acheter du temps décisionnel ».

À lire aussi : La vassalisation de la Pologne par l’Allemagne a pour objectif de contenir la Russie

Le coût de la défense et l’économie de guerre

Ici l’économie s’impose : l’« écart » de coût entre l’attaque et la défense récompense celui qui sature et pénalise celui qui protège. Chaque hausse de taux et chaque spread sur le risque pays se traduisent en intérêts sur la dette et en moindres investissements civils. Pour Varsovie, cela signifie redéfinir les priorités (défense aérienne en couches, industrie de guerre électronique, capteurs distribués). Pour l’Europe, qui vit de chaînes d’approvisionnement ouvertes, cela veut dire primes d’assurance plus élevées sur transports et hubs logistiques, de Rzeszów aux ports de la Baltique. La guerre des drones est aussi une guerre budgétaire.

Doha, la frappe qui change la donne

Au même moment, Israël frappe à Doha une réunion du Hamas destinée à discuter l’énième proposition de trêve médiée par les États-Unis. Opération chirurgicale sur le plan cinétique, déstabilisante sur le plan politique. Le Qatar n’est pas un sanctuaire quelconque : il abrite Al Udeid, principale base aérienne américaine dans le Golfe, est un pivot de médiation avec Gaza et un canal financier-régional indispensable. Frapper là revient à affirmer la doctrine de la « poursuite sans frontières » tout en mettant à l’épreuve la résilience des Accords d’Abraham, déjà éprouvés par des mois de guerre. Pour Washington, un paradoxe s’ouvre : comment demander à Doha de convaincre le Hamas de s’asseoir à la table si ladite table est bombardée ?

À lire aussi : ANALYSE – Le Qatar, médiateur dans le conflit RDC-Rwanda : Une initiative inattendue

Géopolitique du Golfe et crédibilité occidentale

La réaction furieuse de Doha et l’embarras américain signalent le vrai risque : que les monarchies du Golfe réévaluent la « prime » du lien avec l’Occident. Si l’allié ne garantit pas la prévisibilité, le capital politique et financier glisse vers des partenariats à géographie variable (Chine, Inde, BRICS élargis). La géo-économie pèse : le Golfe achète des armements, investit dans les infrastructures européennes, fournit GNL et pétrole dans une phase de transition incertaine. Écorner la confiance du Qatar, des Émirats ou de l’Arabie saoudite, c’est renchérir le gaz, fragiliser les chaînes, rendre plus volatile le coût de l’argent. L’auto-goal n’est pas seulement diplomatique.

Stratégie : Contenir l’escalade sans perdre la dissuasion

Sur le front polonais comme sur le front qatariote, le problème est le même : articuler fermeté et gestion du risque. En Europe, la réponse passe par une « défense à coût soutenable » : maillages denses de capteurs, munitions guidées économiques, défenses de courte portée distribuées, cyber et guerre électronique en première ligne. Dans le « Méditerranée élargie », il faut une diplomatie cohérente : si l’objectif est de libérer des otages et de geler les fronts, on ne démolit pas les canaux qui rendent l’échange possible. La dissuasion fonctionne quand le message est crédible et l’échelle de réponse graduée ; elle devient boomerang quand elle brouille amis et adversaires.

Trois scénarios à court terme

Stabilisation prudente : l’OTAN renforce discrètement la défense aérienne orientale ; sur Gaza, le canal Doha–Washington se rouvre avec garanties réciproques.

Ambiguïté prolongée : autres « incidents » aux frontières de l’OTAN et frappes extraterritoriales ciblées ; marchés nerveux, primes d’assurance en hausse, diplomatie réactive.

Rupture : une erreur de calcul (un drone armé frappant en Pologne, ou la réplique du raid dans une autre capitale du Golfe) force les alliés à des choix nets, avec coûts immédiats sur l’énergie et la finance.

Le point

La guerre contemporaine vit de « brèches » plus que d’enfoncements : brèches dans les cieux, les réseaux, les ambiguïtés politiques. Moscou les cherche le long de la frontière de l’OTAN ; Israël les pratique dans les plis du droit international. L’Occident doit les refermer par un mix de technique (défenses intelligentes), de politique (lignes rouges claires) et d’économie (ressources stables). Sinon, le champ de bataille, de Rzeszów à Doha, imposera l’agenda même à ceux qui pensent pouvoir l’écrire.

À lire aussi : ANALYSE – Israël frappe au cœur de Doha : l’image des États-Unis protecteurs de leurs alliés du Golfe sort écornée

#Pologne, #OTAN, #Ukraine, #Russie, #Doha, #Qatar, #Israël, #Hamas, #AccordsdAbraham, #GuerreEnUkraine, #GuerreDesDrones, #Géopolitique, #SécuritéInternationale, #ConflitIsraéloPalestinien, #AmbiguïtéStratégique, #Article4OTAN, #Varsovie, #Rzeszow, #Biélorussie, #Moscou, #Iran, #Dissuasion, #DoctrineMilitaire, #GuerreÉlectronique, #CyberConflit, #GuerreHybride, #StratégieMilitaire, #CapteursPassifs, #DronesIraniens, #BaseAlUdeid, #GolfePersique, #BRICS, #ÉnergieMondiale, #SécuritéÉnergétique, #MarchésFinanciers, #ÉconomieDeGuerre, #ChaînesLogistiques, #MéditerranéeÉlargie, #Diplomatie, #CriseMondiale

Imprimer l’article

Imprimer l’article