Direkt oberhalb des Martinsloch donnerten vor Jahresfrist mehrere zehntausend Tonnen Gestein talwärts. Eindrückliche Animationen zeigen nun, was passiert sein könnte.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Teilen

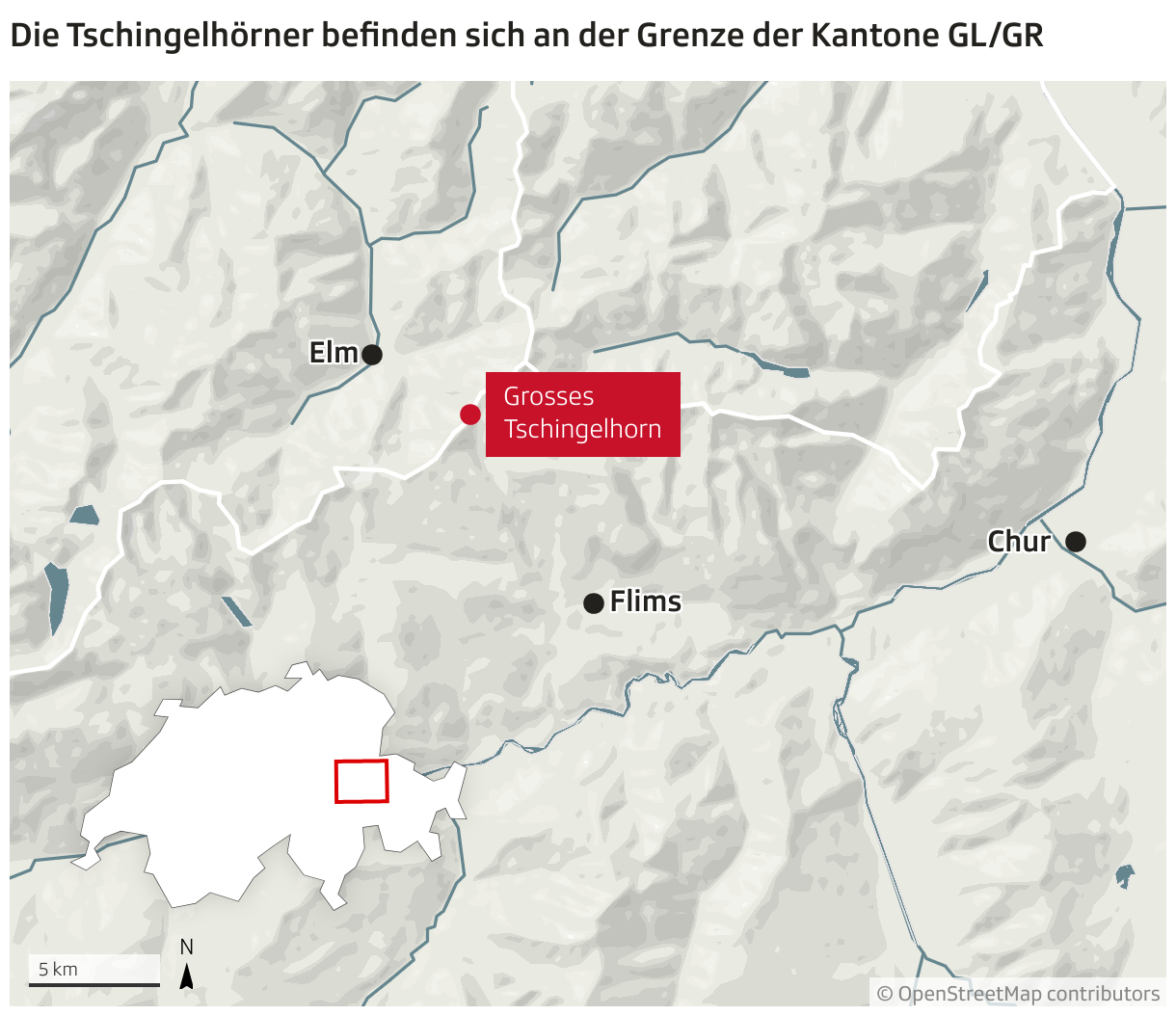

Der 3. Oktober 2024 war ein bedeckter Tag. Das bekannte Martinsloch oberhalb von Elm im Kanton Glarus lag im Nebel. Was darum vielen verborgen blieb: In unmittelbarer Nähe, am Grossen Tschingelhorn, ereignete sich ein massiver Felssturz. Rund 100’000 Kubikmeter Gestein donnerten talwärts und veränderten das Erscheinungsbild des Bergs nachhaltig.

Legende:

So sieht das Grosse Tschingelhorn nach dem Felssturz aus (rechtes Bild). Links gelb eingezeichnet die Abbruchstelle.

Tektonikarena Sardona

Das Ereignis wurde erst später bemerkt. Als die Sicht auf das Bergmassiv wieder frei war und Veränderungen an der Silhouette festgestellt wurden.

Tschingelhorn und Martinsloch sind Teil der Tektonikarena Sardona, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Was am Berg geschah

Der Schweizerische Erdbebendienst half, den genauen Zeitpunkt des Felssturzes zu bestimmen. Seither forscht ein Team von Geologen nach den Ursachen. Sie haben nun 3D-Modelle und Animationen erstellt, die den Felssturz simulieren.

Dabei wird deutlich: Das Grosse Tschingelhorn war schon länger in Bewegung und ist es heute noch. Erste Felsbrocken lösten sich am unteren Teil der Bergflanke. Dann brachen auch darüber liegende Gesteinsmassen weg.

Martinsloch knapp verschont

Die Animation zeigt auch: Beinahe wäre das Martinsloch durch den Felssturz in Mitleidenschaft gezogen worden. «Die Felsbrocken fielen direkt neben dem Martinsloch herunter und streiften dieses auf beiden Seiten», sagt Thomas Buckingham. Er ist Geologe bei der Tektonikarena Sardona.

Direkt gefährdet sei die Sehenswürdigkeit trotzdem nicht, sagte Buckingham in einem früheren Interview gegenüber SRF. Die Felsbereiche um das Martinsloch seien anders beschaffen als jene des Tschingelhorns

Was zu den Ursachen bekannt ist

Beim grossen Tschingelhorn handle es sich um einen sehr exponierten Felsgrat mit speziellem Klima. Es gebe extreme Temperaturschwankungen, tagsüber und über das ganze Jahr verteilt, erklärt der Geologe.

Legende:

Die Schuttberge, Überreste des Felssturzes vom Oktober 2024, sind deutlich zu sehen.

Tektonikarena Sardona

Auch die Gesteinsart spielt eine Rolle. Die oberste Schicht ist aus Verrucano, ein eher poröses, in sich bereits zerbrochenes Gestein.

Vorsicht geboten

Man werde den Berg weiter beobachten, gegebenenfalls mit Sensoren ausrüsten. Auch ein Jahr nach dem Felssturz würde immer wieder kleines Gestein abbrechen, so Buckingham. Das Geologenteam rechnet mit Nachstürzen.

Eine direkte Bedrohung des Dorfes Elm gebe es nicht. Das Bergmassiv ist weit weg. Die Wanderwege bleiben offen, weil sie sich ausserhalb des Gefahrenbereichs befänden. Von Bergtouren ins Martinsloch oder einem Aufstieg zum Tschingelhorn sei aber abzusehen, rät auch der Schweizerische Alpenclub SAC.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Teilen