Die Papstwahl hinter den Mauern der Sixtinischen Kapelle wird als Mysterium beschrieben, in dem auch der Heilige Geist eine Rolle zu spielen scheint. Ein italienisches Forschungsteam schaut darauf mit wissenschaftlichen Methoden und trifft eine Vorhersage.

Die Wahl von Robert Francis Prevost zum neuen Papst mag für die meisten Menschen auf der Welt unerwartet gekommen sein. Glaubt man den Wettbüros, hatte vor der Wahl Kardinal Pietro Parolin die besten Chancen, Nachfolger des verstorbenen Franziskus zu werden. Er galt bei nahezu allen großen internationalen Wettanbietern mit etwa 30 Prozent Wahlwahrscheinlichkeit als klarer Favorit.

Direkt hinter Parolin folgten die Kardinäle Luis Antonio Tagle sowie Matteo Zuppi und Peter Turkson, die aber mit Abstand geringere Wahrscheinlichkeiten aufwiesen. Prevost erschien meist nur unter „Andere“ mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit von etwa zwei Prozent. Die Wahl eines nordamerikanischen Papstes wurde insgesamt mit nur 3,5 Prozent als äußerst unwahrscheinlich eingestuft.

Umso überraschender ist es, dass Forschende in Italien den schließlich gewählten Papst als absoluten Favoriten auf dem Zettel hatten. In einer Studie ging ein Wissenschaftlerteam der Mailänder Bocconi-Universität der Frage nach, wie sich im Konklave der Konsens über einen Kandidaten bildet. In einer Mitteilung zu ihren Ergebnissen schreiben sie: „Hinter den verschlossenen Türen des Konklaves spielen sich Dynamiken ab, die denen einer Präsidentschaftswahl oder der Ernennung eines CEO durch einen Vorstand sehr ähnlich sind, allerdings mit uralten Regeln und Ritualen, die einem kleinen Kreis wahlberechtigter Kardinäle anvertraut sind.“

Das Kardinalskollegium als Netzwerk

Um dennoch eine Vorhersage für den wahrscheinlichsten nächsten Papst zu treffen, stützten sich Giuseppe Soda, Alessandro Iorio und Leonardo Rizzo auf Methoden der sozialen Netzwerkanalyse. Das der Wahl zugrunde liegende Netzwerk ist das Konklave, das dieses Mal aus 133 Kardinälen bestand. Wenn ein Papst stirbt oder zurücktritt, sind nur Kardinäle unter 80 Jahren berechtigt, abzustimmen.

„Sogar in der Kirche, wie in jeder menschlichen Organisation, sind Beziehungen wichtig“, sagte Studienautor Giuseppe Soda. Er ist Professor für soziale Netzwerkanalyse an der Bocconi-Universität. „Je vernetzter ein Individuum ist, je mehr ihm zugehört wird und je zentraler es im Informationsfluss steht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer verbindenden Figur wird.“

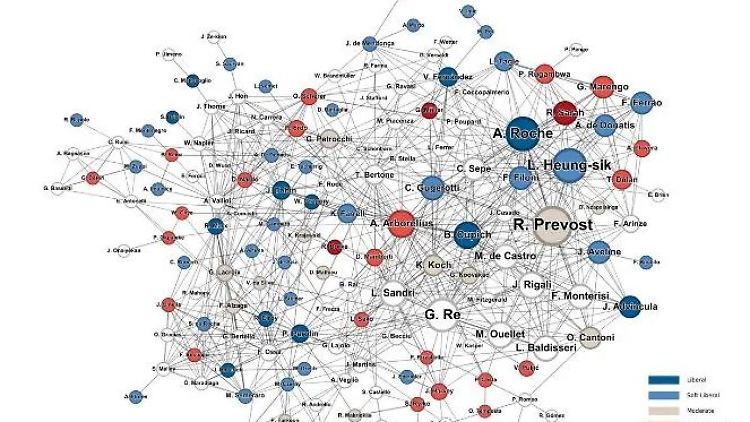

Um dieses Netzwerk auszuwerten, erstellte das Forschungsteam zunächst ein Modell, das Mitgliedschaften und persönliche Bekanntschaften abbildet. Dazu gehört beispielsweise die Zusammenarbeit in Kommissionen, Räten oder Akademien der römischen Kurie. Zu diesem „Ökosystem“ zählen die Forschenden aber auch die Linien bischöflicher Weihe. Jeder Kardinal werde von anderen geweiht, daraus entstünden starke Bande der Loyalität und Anerkennung. Außerdem gibt es zwischen vielen Kardinälen informelle Beziehungen, für die vor allem die Berichterstattung von Medien ausgewertet wurde. So werden ideologische Affinitäten, Mentoring-Beziehungen und die Mitgliedschaft in Patronage-Netzwerken deutlich.

In der Netzwerk-Grafik werden die Favoriten deutlich.

(Foto: Unibocconi)

In einem nächsten Schritt wurde die Prominenz eines Kardinals nach drei Kriterien bestimmt: Status, Informationen und Allianzen. Beim Status schneiden Kardinäle besser ab, die nicht nur mit vielen, sondern auch mit den einflussreichsten Kardinälen verbunden sind. Über das Kriterium Information werden die Personen identifiziert, die zwischen den verschiedenen Gruppen Brücken bilden. Die Fähigkeit, Koalitionen zu bilden, misst sich unter anderem daran, inwieweit ein Kardinal Teil einer geschlossenen, auf Vertrauen basierenden Gruppe ist und starke Unterstützung bieten kann, und wie viel direkten Einfluss er dank seiner Position und seiner Popularität hat.

Als letzter Faktor wurde noch das Alter berücksichtigt. Dabei legten die Forschenden Durchschnittsalter der seit 1800 gewählten Päpste zugrunde. Der neue Papst soll nicht zu jung, aber auch nicht zu alt sein. Im 20. Jahrhundert lag das Durchschnittsalter der Päpste bei ihrer Wahl bei etwa 66 Jahren. Franziskus war bei seiner Wahl 76, Benedikt sogar 78 Jahre alt.

Obwohl das Forschungsteam nicht den Anspruch hatte, den nächsten Papst vorherzusagen, zeigt eine grafische Darstellung, in der die Ergebnisse zusammengefasst sind, einen klaren Favoriten für das Konklave. Und das ist Robert Francis Prevost, gefolgt von Lazzaro You Heung-sik aus Südkorea, Arthur Roche aus Großbritannien und Jean-Marc Aveline aus Frankreich.

Den Forschenden zufolge ist die Wahl des Papstes ein Ergebnis aus Daten, aber auch aus vielen Variablen. Dazu zählen sie spirituelle Inspiration, geopolitisches Gleichgewicht, doktrinäre Ausrichtung und nicht zuletzt diplomatisches Geschick. Soda nennt das Modell „ein Werkzeug zum Verständnis des Kontextes, kein Orakel“. Ihre Ergebnisse wurden am 8. Mai veröffentlicht, am Abend des gleichen Tages quoll weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle, der neue Papst trat vor die Welt und gab den Forschenden recht.