Prof. Gerhard Fettweis. Foto: Heiko Weckbrodt

Barkhausen-Institut Dresden bekommt nur noch 9100 statt 1,67 Millionen Euro für Testproduktionen innovativer Schaltkreise

Dresden, 15. Mai 2025. Die CDU-SPD-Regierung kürzt dem Barkhausen-Institut in Dresden so gut wie alle Gelder für die Chipdesign-Entwicklung – obwohl eben die ausdrücklich als Ziel im sächsischen Koalitionsvertrag festgeschrieben ist: Statt rund 1,67 Millionen Euro für die Entwicklung und Versuchsproduktion („Tape-out“) neuer Schaltkreise-Entwürfe für die Funkstationen, Künstlichen Intelligenzen (KI) und Handys von morgen gibt es dieses Jahr nur noch 9100 Euro – dafür wärmt eine Chipfabrik noch nicht mal eine Maschine an.

Fettweis: „Das ist ein Fehler“

„Das ist ein Fehler“, schätzt Wissenschaftsdirektor Prof. Gerhard Fettweis ein. Damit werde die Aufbauarbeit von über sieben Jahren weitgehend zunichte gemacht. „Damit ist das Thema Chip-Design bei uns in Gefahr, denn die regelmäßigen Tape-Outs können so nicht mehr finanziert werden“, ergänzt Operativdirektor Dr. Tim Hentschel.

Wissenschaftsministerium verspricht für 2026 wieder etwas mehr

Es handele sich dabei aber nur um „eine temporäre Einsparung“, beeilt sich das Wissenschaftsministerium auf DNN-Anfrage zu betonen: 2026 sollen die Investitions-Zuschüsse für Barkhausen wieder auf 764.000 Euro steigen. Zudem habe sich der gesamte Landeszuschuss für das Institut – aus dem sich neben den Investitionen ein Großteil der Betriebsausgaben finanziert – von 2022 bis 2024 mehr als verdoppelt, nämlich von 3,4 auf 7,3 Millionen Euro. Dieser Wachstumskurs könne „aufgrund des notwendigen Konsolidierungsbedarfes im Regierungsentwurf für den kommenden Doppelhaushalt 2025 und 2026 nicht fortgeschrieben werden“, heißt es aus dem Ministerium.

Dresden ist in Europa führend in Chipproduktion – doch Entwurf und Endmontage sind zurückgeblieben

Hintergrund: Dresden ist in den vergangenen sechs Jahrzehnten zwar zum führenden Mikroelektronik-Produktionsstandort in Europa aufgestiegen. Seit der Wende sind hier aber wichtige Glieder der langen Wertschöpfungskette vom Sand zum fertigen Elektronikprodukt verkümmert. Das betrifft nicht nur den Computerbau, der mit Robotron weitgehend endete, sondern auch den Schaltkreis-Entwurf und die Chip-Endmontage („Packaging“ beziehungsweise „Backend“).

„Wir wollen die Wertschöpfungstiefe erhöhen, insbesondere durch den Aufbau von sächsischen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten im Chipdesign und Advanced Packaging“

Auszug aus dem sächsischen Koalitionsvertrag

Dieses Manko ist auch der sächsischen Staatsregierung bewusst. Daher haben Christ- und Sozialdemokraten in ihren jüngsten Koalitionsvertrag unter anderem folgende Passage hineingeschrieben: „Ziel ist es, auch der führende Entwicklungsstandort für Mikroelektronik zu werden. Wir wollen die Wertschöpfungstiefe erhöhen, insbesondere durch den Aufbau von sächsischen Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten im Chipdesign und Advanced Packaging.“

Das Barkhausen-Institut der TU Dresden. Foto: Heiko Weckbrodt

Barkhausen, Fraunhofer und TU versuchen Rückstände wieder aufzuholen

Große Chipdesign- und Backend-Zentren fehlen zwar weiter im „Silicon Saxony“. Doch immerhin forschen die Fraunhofer-Institute IPMS und EAS, die TU und vor allem das Barkhausen-Institut in Dresden daran, diese Lücken zu schließen. Das Barkhausen-Team stieg 2018 ins Chipdesign ein. Seither entwerfen die Ingenieure dort neuartige Prozessoren mit eingebettetem Betriebssystem und KI-Beschleunigern, außerdem an Analog-Schaltkreisen, sind dabei auch an gesamteuropäischen Großprojekten wie „CoreNext“ beteiligt. Gedacht sind die für den Mobilfunk der 6. Generation, für die Roboter und Künstlichen Intelligenzen von morgen und das „Internet der Dinge“ (IoT). Die Prototypen- und Kleinserien-Produktion dieser Chipdesigns erledigt größtenteils Globalfoundries Dresden für die Forscher.

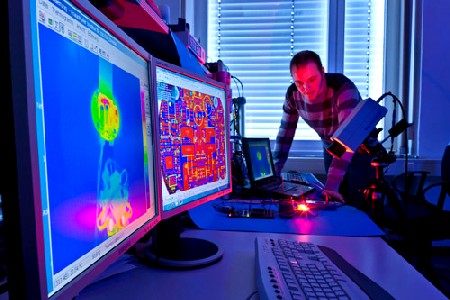

Schaltkreis-Entwurf am Fraunhofer EAS. Foto: Jürgen Lösel, Fraunhofer IIS/EAS

Kein ernstzunehmendes Chipdesign ohne Prototypen-Bau

Und wer sich die führenden Chipdesign-Häuser weltweit anschaut, der weiß: Schaltkreis-Entwurf braucht einen langen Atem, den langjährigen Aufbau von Expertise und eben auch Geld für die Prototypen-Fertigung – und zwar möglichst ohne Unterbrechungen. Dabei interessiere sich die Industrie für bloße Theorie-Entwürfe im Computer kaum, betont Barkhausen-Wissenschaftschef Fettweis: Erst wenn diese Ideen in funktionierendes „Silizium gegossen“ sind, seien sie praktisch verwertbar. Auch stehen und fallen zahlreiche Dissertationen von Nachwuchsforschern mit der besonderen Möglichkeit in Dresden, aus Chipdesigns auch Chips zu machen. Und letztlich, so warnt Operativdirektor Hentschel, hängen daran auch Ausgründungen, die wiederum die Jobs und Wertschöpfung von morgen in und um Dresden sichern.

Corenext-Projektleiter Michael Roitzsch und Operativdirektor Tim Hentschel arbeiten im Barkhausen-Institut unter anderem an vertrauenswürdigen Prozessoren, Betriebssystemen und offenen Netzwerk-Architekturen für 6G und die europäische Telekommunikations-Industrie. Foto: Heiko Weckbrodt

Dass dieser eigentlich stark erwünschte Technologiesektor dennoch so radikal zusammengestrichen wurde, liege schlichtweg an der schlechten Einnahme-Lage des Freistaats, betonen die Fachleute im Wissenschaftsministerium: „Die Reduzierungen betreffen alle Ressorts und wurden mit einem Deckungskonzept innerhalb der Regierung verteilt.“ Dies schlage sich im Regierungsentwurf an vielen Stellen nieder, so auch beim Barkhausen-Institut. Und: Abschließend ist zu festzuhalten, dass der Landtag als Haushaltsgesetzgeber weiter die Möglichkeit hat, Anpassungen vorzunehmen.“

Autor: Heiko Weckbrodt

Quellen: Barkhausen-Institut, Auskünfte Fettweis, Hentschel, SMWK, Oiger-Archiv, Koalitionsvertrag

Ihre Unterstützung für Oiger.de!

Ohne hinreichende Finanzierung ist unabhängiger Journalismus nach professionellen Maßstäben nicht dauerhaft möglich. Bitte unterstützen Sie daher unsere Arbeit! Wenn Sie helfen wollen, Oiger.de aufrecht zu erhalten, senden Sie Ihren Beitrag mit dem Betreff „freiwilliges Honorar“ via Paypal an:

Vielen Dank!

Ähnliche Beiträge

Ähnliche Beiträge