-

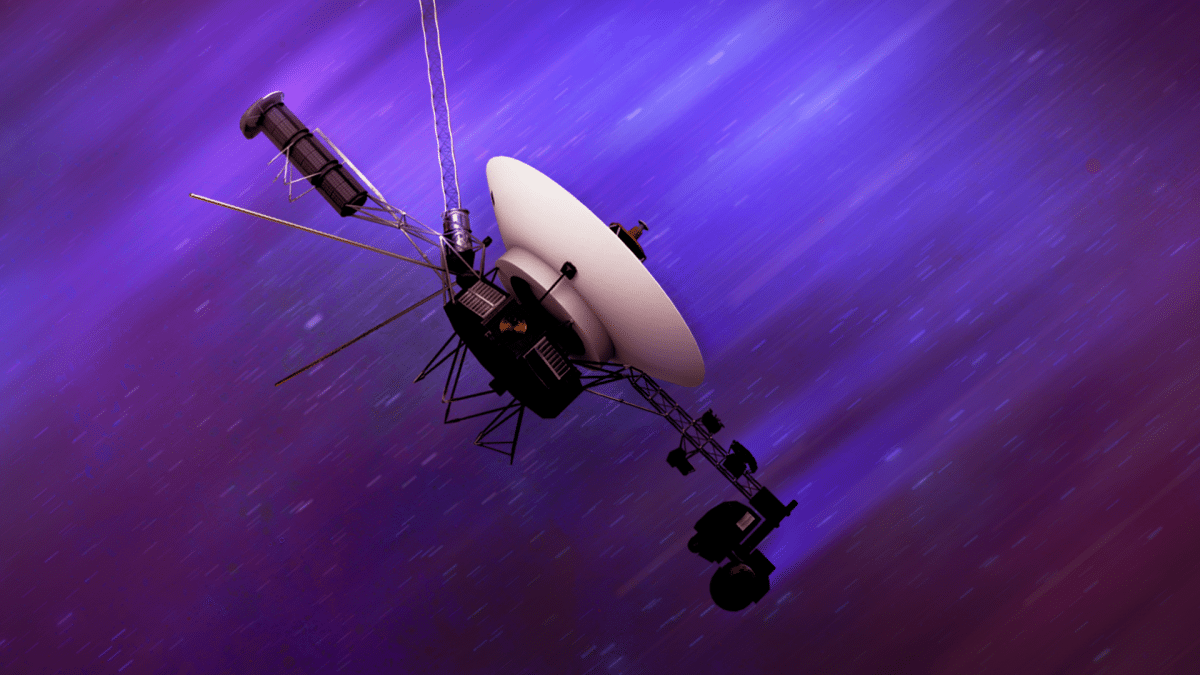

Voyager 1: Mission drohte wegen Triebwerksproblemen das Ende

Eine Heizungsreparatur unter erschwerten Bedingungen ist Mitarbeitern des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Südkalifornien gelungen. Sie haben aus 25 Milliarden Kilometern Entfernung erfolgreich Triebwerke der Raumsonde Voyager 1 wieder in Betrieb genommen. Diese galten seit dem Jahr 2004 eigentlich als irreparabel und wurden aufgegeben. Weil aber die seither benutzten Reservetriebwerke auch auszufallen drohen und obendrein die Verbindung zur Sonde für einige Monate eingeschränkt ist, prüfte man erneut und fand doch eine Lösung, wie das JPL jetzt mitteilte.

Die jetzt wieder in Betrieb genommenen Triebwerke und ihre Reservesysteme sind dafür nötig, um die Sonde so auszurichten, dass ihre Antennen auf die Erde zeigen. Nur auf diese Weise können Daten von ihr übertragen und umgekehrt Steuerkommandos an sie gerichtet werden. Die Roll-Triebwerke drehen die Sonde hierfür um ihre Längsachse, wobei ein Leitstern als Orientierung dient. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Triebwerksgruppe für Kursänderungen, die für die Vorbeiflüge an den äußeren Planeten des Sonnensystems genutzt wurde. Auch diese wurde 2018/2019 reaktiviert, kann aber nicht für die Roll-Bewegungen genutzt werden.

Falsch eingestellter Schalter

Die primären Rolltriebwerke waren ursprünglich im Jahr 2004 aufgegeben worden, nachdem die internen Heizungen nicht mehr funktioniert hatten. Nach eingehender Prüfung galten diese als irreparabel. Aus heutiger Sicht eine vorschnelle Entscheidung, die aber offenbar getroffen wurde, weil die Backup-Systeme vollkommen ausreichten und keiner bei der NASA vor 20 Jahren erwartete, dass die Sonde noch so lange durchhalten würde.

Jetzt war es aber so, dass die Treibstoff-Leitungen der Backup-Triebwerke zunehmend mit Verstopfungen zu kämpfen hatten und ein Ausfall drohte. NASA-Ingenieure prüften deshalb noch einmal die Primärsysteme und kamen zu der Überzeugung, dass vielleicht aufgrund einer Stromkreisstörung nur ein Schalter in einer falschen Position war. Diesen, so hoffte man, könnte man ferngesteuert wieder in die richtige Position bringen. Das Manöver war nicht ohne Risiko. Im schlimmsten Fall hätte es zu einer Explosion kommen können. Voyager wäre dadurch womöglich zerstört oder zumindest manövrierunfähig gemacht worden.

Die Deep Space Station 43 in Canberra, Australien, wurde 1973 eröffnet und hat als einzige Antenne im Deep Space Network der NASA die nötige Signalstärke, um Kommandos zu Voyager 1 zu senden.

(Bild: NASA)

23 Stunden Signallaufzeit

Glücklicherweise war das nicht der Fall, als am 20. März die Kommandos zur Sonde geschickt wurden. Binnen 20 Minuten wurde ein Temperaturanstieg in den Triebwerksheizungen festgestellt. Aufgrund der Signallaufzeit konnten die Ingenieure auf der Erde aber erst nach 23 Stunden die Rückmeldung empfangen – so lange benötigt das Signal von der Sonde zur Erde und umgekehrt.

Für zusätzlichen Zeitdruck sorgt ein geplanter Ausfall der Deep Space Station 43 (DSS-43) in Canberra, Australien. Die Antenne mit einem Durchmesser von 70 Metern ist die einzige im weltweit verteilten Deep Space Network der NASA, die ausreichend Signalstärke hat, um die Voyager-Sonden zu erreichen. Da die in den 1970er-Jahren errichtete Anlage fit für geplante neue NASA-Missionen gemacht werden soll, fällt sie zwischen Mai 2025 und Februar 2026 bis auf kurze Betriebsfenster weitgehend aus. Folglich musste die Reparatur an Voyager 1 bis dahin erledigt sein, um nicht das Risiko einzugehen, dass die Backup-Triebwerke der Sonde zwischenzeitlich ausfallen und die Sonde nicht mehr erreichbar ist.

Im interstellaren Raum unterwegs

Voyager 1 und ihre Schwestersonde Voyager 2 starteten im Jahr 1977 auf ihre Missionen zur Erkundung des Sonnensystems. Inzwischen sind sie mit 56.000 km/h im interstellaren Raum unterwegs und trotz einiger Einschränkungen immer noch funktionsfähig. Voyager 1 ist aktuell rund 25 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, Voyager 2 rund 21 Milliarden Kilometer. Es ist nicht die erste spektakuläre Fernwartung bei Voyager 1: Der NASA gelang es im Jahr 2024 bereits, eine Lösung für einen Speicherdefekt zu finden, der für fehlerhafte Übertragungen gesorgt hatte.

(mki)