Inhalt

Auf einer Seite lesen

Inhalt

Seite 1Ein Dokument gegen alle Formen der Nostalgie

-

Seite 2Innerlich ein Außenseiter

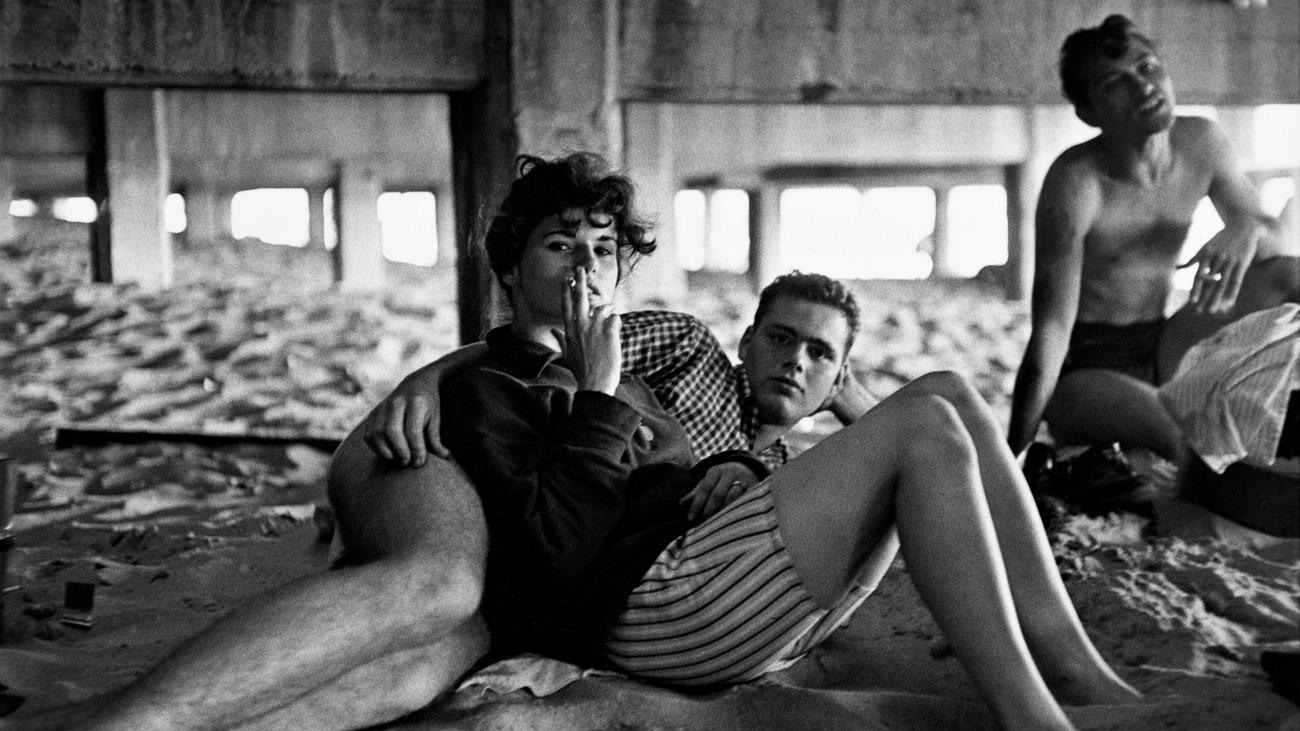

Die Aufnahmen aus The Way Back sind fast alle unbekannt. Die Serien, aus denen sie stammen, dagegen berühmt. Und so, ohne den Kontext der Glieder, die einen Werkkorpus ausmachen, umkreisen sie Davidsons zentrale Themen. Der Bildband öffnet noch einmal verschiedene Welten, in der Rückschau zeigen sich Entwicklungen, innere Verbindungen, die sich politisch oder soziologisch lesen lassen: Davidson nähert sich der Welt gerne von den Rändern, findet Entsprechungen in den Zentren. Ärmliche Kinder aus den 1950ern treten in Berührung mit den jüngsten Aufnahmen aus einer Serie von Anfang der 1990er. Da hatte sich Davidson eine Weile auf das Leben im Central Park konzentriert. Sie korrespondieren mit Bildern aus Brooklyn, wo Davidson schon in den 1960ern häufiger den Prospect Park durchstreifte, damals mit einer Truppe recht orientierungsloser Jugendlicher, die sich „Jokers“ nannten. Die Nähe, die sie zulassen, ist auch heute noch berührend, ihr Verlorensein und ihr Lebenshunger, ihr abgehängtes Herumstreunen haben eine aktuelle Note.

Yosemite, CA, 1965, aus: „The Way Back“ © 2025 Bruce Davidson/ Steidl Verlag

Seine Bilder, erzählte Davidson dem New Yorker, würden eigentlich in der Nacht beginnen, bevor er mit der Kamera irgendwo hingehe. Sie leben vom Engagement und der Leidenschaft für die Serie. Selbst wenn die Empathie die Gefahr von Sentimentalität in Kauf nimmt, hält sich eine klare Rollenverteilung, Davidson bleibt in gewisser Distanz. „Innerlich“, sagt er gerne, „bin ich ein Außenseiter.“

Fotografie

Mehr zu dem Thema

Z+ (abopflichtiger Inhalt);

„Trinkhallen“ von Tata Ronkholz:

Die Liebenswürdigkeiten der Städte

Fotografie:

„Schönheit ist verwirrend, gewalttätig, sanft, vulgär“

Z+ (abopflichtiger Inhalt);

Juergen Teller:

Vergiss Auschwitz

Das markieren immer wieder einzelne Aufnahmen. Und damit unterläuft The Way Back einen Gestus der Nostalgie, um den sich viele politischen Bestrebungen der Gegenwart bemühen. In den USA hat sich die Mehrheiten der Republikaner mit Verweis auf die angeblich glorreiche Vergangenheit aufgemacht, einen Bildungskanon, eine Sicht auf Geschichte festzuzurren. So sollen gesellschaftliche Hierarchien legitimiert, Formen von Rassismus oder die Unterdrückung von Frauen mit weichgezeichneten Bildern übermalt werden. Meinungsäußerungen, Forschungsfreiheit werden begrenzt, die Welt soll aus zwei unveränderbaren Geschlechtern bestehen. Viele Konservative, scheint es, wollen mit Macht hinter ein Datum zurückfallen, das sie wohl heute noch schmerzt. Dabei geht es um den 2. Juli 1964, den Eintritt der USA in die Demokratie. An dem Tag unterschrieb Präsident Lyndon B. Johnson den Civil Rights Act, das Verbot von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Herkunft.

Bruce Davidson hat immer wieder erzählt, dass seine fotografische Hinwendung zum Civil Rights Movement ab 1961 auch seine Karriere verschob. Er hatte viele Modestrecken fotografiert, Industrieaufnahmen, leblose Objekte. Dann las er in der Zeitung von den Freedom Riders, Aktivisten, die sich gegen die Weigerung der Ordnungsbehörden etwa des Staates Virginia auflehnten, segregierte Busse, Wartesäle und Restaurants aufzulösen. Davidson beschloss, die Freedom Riders zu begleiten, fotografierte Protestmärsche, Pressekonferenzen von Martin Luther King, Polizeirepression, aufgebrachte weiße Männer. Er selbst kam aus einem wohlhabenden, weißen Haushalt. Fünf Jahre habe es ihn gekostet, um überhaupt zu verstehen, was er da begleitete.

Jede Pädagogisierung lag ihm fern

The Way Back versammelt noch einmal ein weitgefächertes Spektrum dieser Jahre. Es sind Bilder über Beharrlichkeit, Angst, auch Wut. Lange Stunden, wartende Menschen, ihr schlichter Aufenthalt, die Präsenz ihrer Körper wird zum Widerstand. Semantisch münden die Aufnahmen schließlich in die vielleicht bekannteste Serie von Davidson – Aufnahmen aus zwei Jahren, die er in New York an der East 100th Street verbrachte.

Der vollkommen vernachlässigte Häuserblock in Spanish Harlem wirkt, als habe er mit knapper Not einen Krieg überlebt. Davidson entwickelte eine Methode, die später etliche Fotografen imitierten – er zog mit einer großformatigen Kamera und Stativ umher, nachdem ein Bürgerkomitee ihm Zugänge eröffnet hatte. Sein klobiges Besteck markierte die Ernsthaftigkeit, die Mühe, mit der Davidson den Bewohnern des Blocks gegenübertrat: Er wollte nicht einer der vielen Fotografen sein, die das Elend aufnahmen und wieder verschwanden. Jede Pädagogisierung, die noch aus der aufklärerisch gedachten Arbeit von Jacob Riis über Lebensumstände in New Yorker Armenhäusern sprach, lag ihm fern.

© ZEIT ONLINE

Newsletter

Natürlich intelligent

Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt.

Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement.

Und wenn er schon zuvor kein Fotograf des Augenblicks war, entfernte er sich an der einhundertsten Straße auch von seinen fotografischen Einflüssen. Augenfällig wird der wachsende Unterschied etwa zu Robert Frank. Der hatte rastlos und wissbegierig Menschen und Umstände aufgenommen, die neu und fremd für ihn waren. Die Bilder von der East 100th Street konzentrieren sich dagegen auf ein andauerndes, sich ständig vertiefendes Gespräch.

Er ließ den Dingen ihren Lauf

Davidsons Haltung, seine beharrliche Präsenz führte dazu, dass die Bewohner von ihm fotografiert werden wollten. Sie baten ihn in ihre Wohnungen, inszenierten ihr Auftreten, hielten ihr Neugeborenes in den Händen, zeigten sich nackt oder im Sonntagsstaat. Und sehr häufig blicken sie gerade in die Kamera, lassen die Bilder, die Zustände ihres Lebens bis heute auf den Betrachter zurückschauen.

„The Way Back“ von Bruce Davidson © 2025 Bruce Davidson/ Steidl Verlag

„Ich ließ“, schrieb Davidson in einem Begleittext, den 1969 die schweizerische Kunstzeitschrift DU veröffentlichte, „den Dingen seinen Lauf, ich stand zur Verfügung.“ Die Serie entwickelte eine ästhetische Dimension, weil Davidson seine Aufnahmen genau komponierte und ausdauernd das Gespräch verfolgte. Sie enthielt eine politische Kraft, weil er sich in den Dienst der Bewohner stellte: Die forderten ihn auf, Risse in den Wänden aufzunehmen, die kargen Waschgelegenheiten, gesprungene Fenster, die Rudel Ratten, rußige Fassaden, vermüllte Brachen. Er solle die Bilder dem Bürgermeister schicken. Porträts zog Davidson ab und gab Kopien an die Fotografierten zurück, manchmal hingen sie auf späteren Aufnahmen an der Wand. Als einziges Schmuckstück. Ein Aktivist, hat Davidson immer wieder betont, sei er in all dem nie gewesen. Nur einer, der beobachtet und Bilder macht.

Auch deshalb ist The Way Back ein Dokument, das sich gegen alle Formen von Nostalgie sperrt.

The Way Back, hg. v. Bruce Davidson und Donna Ranieri, 144 Seiten, 128 Fotografien. Göttingen, Steidl Verlag, 48 Euro.