Dass dieses Buch eine rege Nachfrage auslösen würde, war abzusehen. Denn beide Kriminalfälle, die Gabi Thieme hier noch einmal aufarbeitet, haben zu ihrer Zeit für Aufregung und Entsetzen in Südwestsachsen gesorgt. Was nur zu verständlich ist: Wenn Kinder Opfer von Verbrechen werden, werden die tiefsten Gefühle nicht nur bei den betroffenen Eltern aufgewühlt. Verstehen kann man solche Tötungen nicht. Auch wenn sich Ermittler und Gerichte darum bemühen.

Beide Fälle haben auch die Zeit von Gabi Thieme als Redakteurin der Zeitung „Freie Presse“ in Chemnitz begleitet, wo sie bis 2018 tätig war. Sie konnte also auch auf ihre eigenen Recherchen und Notizen zu den beiden Aufsehen erregenden Fällen in Zwickau zurückgreifen. Aber man merkt, dass auch sie verstehen will, wie es zu diesen grausamen Taten kommen konnte.

Da geht es Journalistinnen wie den Menschen in der Umgebung des Tatortes: Die Fälle wühlen auf und können nie wirklich „zu den Akten gelegt“ werden, wenn man nicht wenigstens ansatzweise versteht, warum es dazu kam, warum die Täter derart brutal agierten.

Da geht es Journalistinnen wie den Menschen in der Umgebung des Tatortes: Die Fälle wühlen auf und können nie wirklich „zu den Akten gelegt“ werden, wenn man nicht wenigstens ansatzweise versteht, warum es dazu kam, warum die Täter derart brutal agierten.

Aber in beiden Fällen bleiben am Ende Fragen. Im Fall des 1994 auf seinem Schulweg verschwundenen Michael aus Lößnitz auch deshalb, weil der mutmaßliche Täter sich schon vor dem Prozess das Leben nahm. Aber seine Aussagen zum Tathergang waren ebenso schon lückenhaft geblieben. Ganz ähnlich wie bei jenem Mann, der 2005 in Zwickau die kleine Ayla umgebracht hat. Da konnten die Ermittler wenigstens den Tathergang relativ lückenlos rekonstruieren.

Doch warum der Täter so handelte – und das sehr überlegt – war dem Mann genauso wenig zu entlocken wie eine plausible Schilderung des Mordes selbst. Was natürlich auch die Leser ratlos zurücklässt. Denn die Frage rumort ja weiter: Warum haben die beiden Männer das getan? Hatten sie einen Blackout? Hat dann ein zweites, böses Ich die Schalthebel in ihrem Kopf übernommen wie in Stevensons „Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“?

Doch nicht bei uns …

Oder ist es einfach so, dass auch diese beiden Kindermörder die schlimmsten Details ihrer Tat verdrängt haben? Eben weil diese Dinge nicht auszuhalten sind? Denn natürlich sind auch Kindermörder Menschen. Manchmal ganz unauffällige, als freundlich und ruhig empfundene Nachbarn und Kollegen, denen man so etwas nicht zutraut. Psychiatrische Gutachter bewerten ja nicht nur, ob jemand zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig war, sondern versuchen sich auch ein Bild zu machen vom psychischen Profil des Täters und den möglichen Ursachen für ihre Taten.

Dass es manchmal Ursachen in der Kindheit der Männer gibt, ist ja bekannt. Oft bekommen die Ermittler so auch erst Zugang zum Täter, können ihn zum Sprechen bringen. Und zumindest im zweiten Fall wird sehr deutlich, dass der Täter tief sitzende Probleme im Umgang mit Frauen hatte. Die kleine Ayla hatte das sogar gespürt. Der Mann war ihr kein Unbekannter. Er gehörte zum Bekanntenkreis ihrer Mutter.

Gerade weil Gabi Thieme ein besonderes Augenmerk auf die hauptsächlich Betroffenen – die Familien der Kinder – legt, wird schnell spürbar, wie gravierend diese Taten in das Leben dieser Menschen eingreifen. Jenes der Mütter und Väter genauso wie das der Großeltern, die ja selbst intensive Beziehungen zu ihren Enkeln aufbauen. Und im Grunde gehen die meisten Menschen ja davon aus, dass so grausame Taten in ihrem Umfeld nicht passieren können, dass so etwas nur irgendwo anders, weit weg geschehen kann.

Umso größer ist das Entsetzen. Der ganze Ort kommt über Wochen und Monate nicht zur Ruhe. Und besonders nervenaufreibend sind die ersten Stunden, wenn das Verschwinden des Kindes bemerkt wird und die Suche nach den Verschwundenen beginnt und die Hoffnung, dass sie am Leben sind, noch glimmt.

Die Gefühle der Ermittler

Das trifft auch auf die involvierten Kriminalbeamten zu, die Gabi Thieme besonders intensiv befragt hat. Sie wollte auch wissen, wie professionelle Ermittler mit solchen Fällen umgehen und auch, wie sie das alles aushalten. Denn sie müssen sich ja mit jedem Detail der Tat beschäftigen, dürfen keine Spur außer Acht lassen und selbst dann nicht aufgeben, wenn sich über Tage und Wochen einfach kein Hinweis auf den Täter ergibt.

Oder – was im Fall von Michael die Sache noch viel schlimmer machte – nicht einmal der Verbleib des Jungen geklärt werden konnte. Bis ein Hinweis dann ausgerechnet nach Leipzig führte. Dafür sorgten anonyme Schreiben an die Eltern und die Polizei in Aue dafür, dass die Ermittler das Gefühl bekommen mussten, da spiele jemand mit ihnen.

Ein Gutachter formulierte schon recht früh seine Vermutung, dass der Täter wahrscheinlich Polizist sein könnte. Was sich im Verlauf der Ermittlungen auch bestätigte. Auch wenn das zusätzliche Probleme schaffte. Denn da die Spuren geradezu professionell verwischt worden waren, blieb nur das Geständnis, das der mutmaßliche Täter aber auf Anraten seiner Rechtsanwältin widerrief.

Jeder dieser beiden Fälle hätte natürlich ein eigenes Buch verdient. Schon nach Michaels Geschichte dürfte so mancher Leser erst einmal ziemlich überfordert das Buch beiseitelegen und Luft holen. Und den Kopf schütteln, weil einem eine so dichte Atmosphäre aus Hoffen, Verzweifeln und Entsetzen für gewöhnlich nur in richtigen Krimis begegnet. Die Wirklichkeit in deutschen Gerichtssälen ist meist etwas anders, wesentlich kühler und zäher. Auch wenn die Berichterstattung in einigen Boulevardmedien überwiegend mit dem Entsetzen spielt.

Aber dieses Entsetzen ist eine journalistische Lüge, malt falsche Bilder von den Tätern, bläst sie zu Monstern auf. Wären sie das wirklich, hätte die Polizei leichtes Spiel, sie dingfest zu machen. Aber gerade die Täter, die sich an Kindern vergreifen, tauchen wie aus dem Nichts auf, führen oft über Jahre ein unscheinbares, angepasstes Leben. Niemand traut ihnen solche Taten zu. Und dann schlagen sie dennoch zu.

Was ist eine gerechte Strafe?

Gerade das macht es der Polizei auch so schwer, sie zu finden. Und Gerichten, sie dauerhaft hinter Schloss und Riegel zu bringen, wenn frühere Übergriffe inzwischen verjährt sind, also auf die Tat auch nicht mehr angerechnet werden können. Weshalb Gabi Thieme auch das Thema Sicherheitsverwahrung beleuchtet, das gerade in der Zeit, als Ayla getötet wurde, auch bundesweit diskutiert wurde.

Und schon ist man an den Grenzen deutscher Rechtsprechung: Was muss gegeben sein, damit Menschen tatsächlich ein Leben lang weggesperrt werden können? Was ja nicht nur mit der Schwere der Tat zu tun hat, sondern auch mit den nur zu berechtigten Ängsten der Menschen, dass ein Kindermörder wieder zuschlägt, wenn er auf freien Fuß kommt.

Das Problem mussten die Richter in Zwickau genauso abwägen wie die Bundesverfassungsrichter, die um eine entsprechende Verschärfung des Gesetzes angefragt wurden. Sie entschieden gegen eine weitere Verschärfung.

Und logischerweise tragen alle Betroffenen von 1995 und 2005 auch heute noch an der Last. Die Kriminalbeamten genauso wie Eltern und Großeltern. Und am Ende merkt Gabi Thieme auch noch weitere Fälle solcher Tötungen von Kindern und Jugendlichen an, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten. Alle hinterließen sie tiefe Wunden, ließen die Angehörigen mit einem nicht zu vergessenden Verlust zurück.

Und sie verstörten die Menschen überall dort, wo es zu diesen Morden kam. Denn gerade wenn es um Kinder geht, liegen die Ängste der Menschen dicht unter der Oberfläche. Allein schon das Wissen, ein Kindsmörder könnte in der nächsten Nachbarschaft wohnen, sorgt dafür, dass hunderte Menschen nicht mehr zur Ruhe kommen und dann auch entsprechend rigide Strafen fordern, wenn der Täter endlich gefasst ist.

Am Ende aber gibt es kein für alle befriedigendes Urteil. Kann es auch nicht geben. Und auch die Motive der Täter können nur in Umrissen gezeichnet werden, egal, aus welchen Gründen sie vor Gericht schweigen oder meinen, sich nicht erinnern zu können. Gerade das macht die Taten ja so unfassbar. Es gibt keine Antwort auf das Warum.

Nur die Hoffnung der Angehörigen, dass sie mit dem Verlust des geliebten Kindes irgendwie lernen zu leben, ohne dabei zu zerbrechen. Gabi Thieme hat sie Jahre nach der Tat noch einmal kontaktiert, um auch darüber zu sprechen. Sodass die Leser ein sehr komplexes Bild gerade der Menschen bekommen, die mit der Trauer umgehen mussten. Und zumindest Wege gefunden haben, sie in ihr Leben zu integrieren.

Auch wenn ewig die Frage bleibt, was aus diesen lebenslustigen Kindern geworden wäre, hätten sie die Chance gehabt, zu selbstbewussten Erwachsenen zu werden.

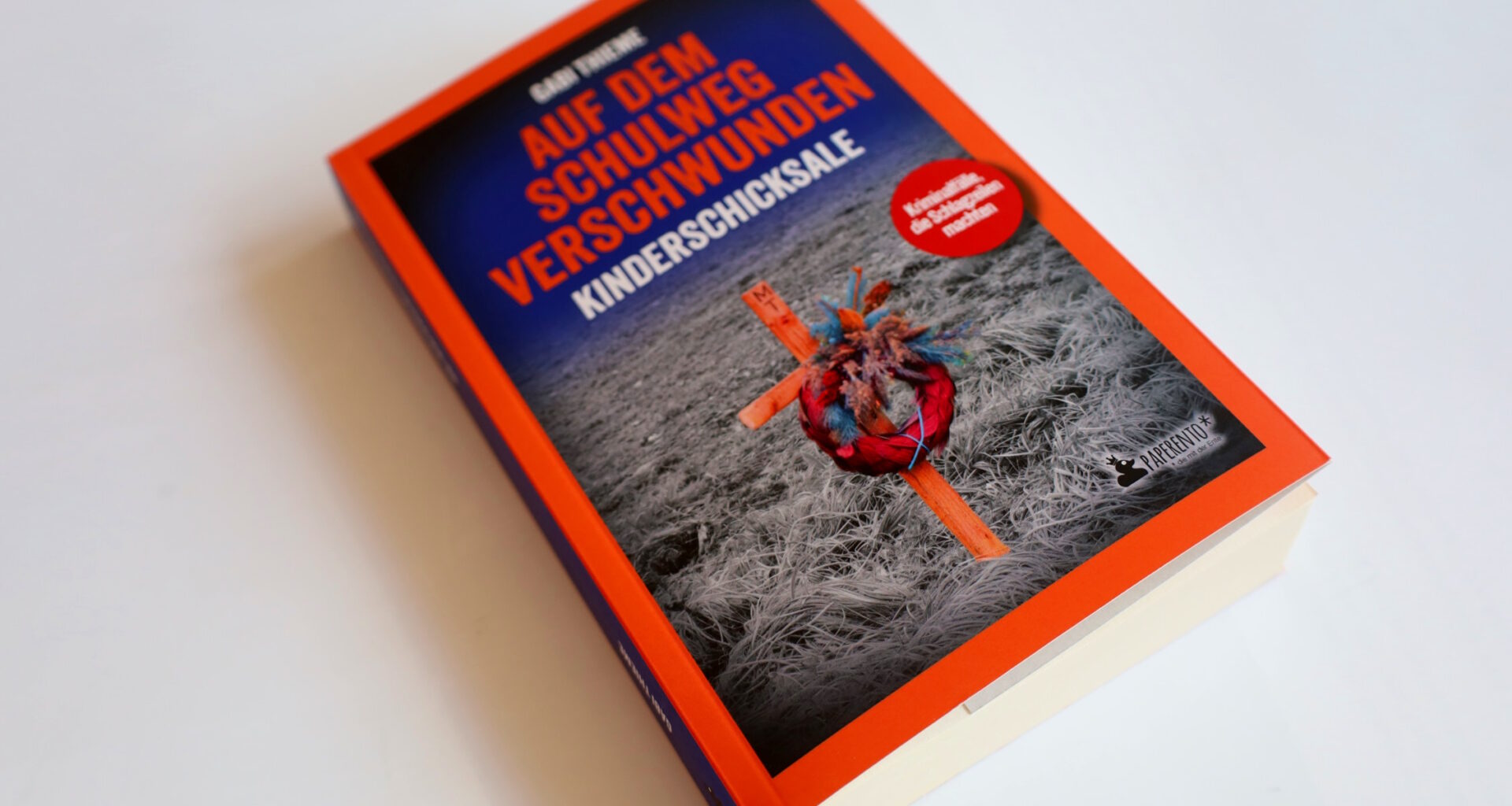

Gabi Thieme „Auf dem Schulweg verschwunden. Kinderschicksale“, Paperento in der Edition Wannenbuch, Chemnitz 2025, 16 Euro.