Pilotprojekt in Uganda

Gen-Mücken sollen Malaria besiegen

Von Simone Schlindwein, Kampala

25.05.2025, 16:00 Uhr

Artikel anhören

Diese Audioversion wurde künstlich generiert. Mehr Infos

In Uganda arbeiten Forscher an einem weltweit einzigartigen Projekt: Mit genetisch veränderten Moskitos soll die Verbreitung von Malaria gestoppt werden. Fast jede Minute stirbt weltweit ein Kind unter fünf Jahren an dem Fieber. Nun sollen die Gen-Mücken erstmals im Freien getestet werden.

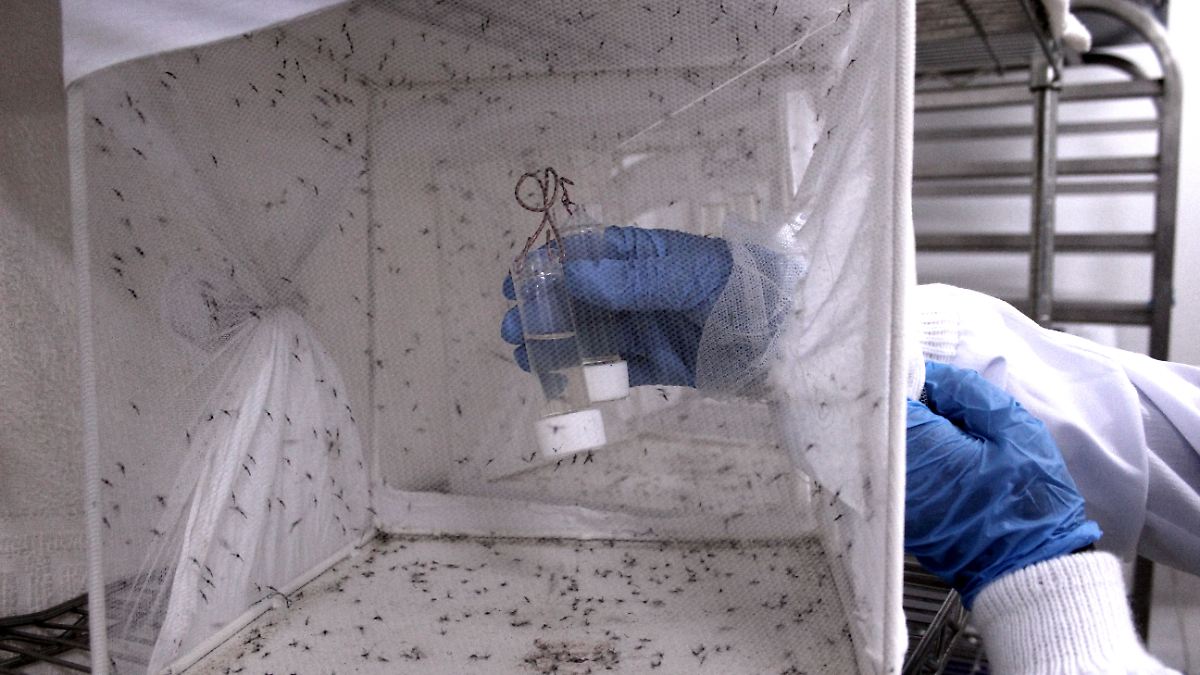

In einer quadratischen Box, die rundherum mit einem Moskitonetz umwickelt ist, summt es: Hunderte Stechmücken schwirren darin umher. Einige liegen bereits tot auf dem Boden, andere suchen aufgeregt nach Blut. Vorsichtig greift die Laborassistentin mit blauen, dicken Plastikhandschuhen hinein, um den Fütterungsapparat zu kontrollieren.

„Sobald die Moskitos ausgewachsen sind, hören wir auf, sie zu füttern“, erklärt Insektenforscher Peter Nkurunziza. Der große rundliche Mann im weißen Laborkittel steht hinter seiner Assistentin und zeigt auf einen kleinen runden Behälter, den er in der Hand hält. „Dann geben wir ihnen menschliches Blut, das wir auf genau 37 Grad Körpertemperatur aufwärmen.“

Der ugandische Wissenschaftler steht in einem Hochsicherheitslabor im Virusinstitut in Ugandas Kleinstadt Entebbe. Alle Fenster, Türen und Lüftungsschlitze – ja selbst die Abflussrohre des Waschbeckens – sind versiegelt, damit keine einzige Mücke entkommen kann. Die renommierte Forschungseinrichtung, eine der führenden auf dem afrikanischen Kontinent, ist einst von den britischen Kolonialherren gegründet worden, um gefährliche Tropenkrankheiten zu erforschen, auch Ebola. Heute entwickeln Ugandas Insektenforscher hier ganz neue Ansätze, um mit genetisch veränderten Moskitos die gefährliche Krankheit Malaria auszurotten.

Weltweit häufigste Infektionskrankheit

Malaria, auch Sumpffieber genannt, zählt in den Tropen zu einer der tödlichsten Krankheiten. Fast jede Minute stirbt weltweit ein Kind unter fünf Jahren an dem Fieber, das mit Schüttelfrost und Gliederschmerzen daherkommt. Sie wird durch Parasiten übertragen. Typische Wirte sind die Anopheles-Stechmücken, die vor allem in den warmen und feuchten Tropen und Subtropen heimisch sind.

Laut Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts lebt etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung in Malaria-Gebieten, überwiegend in Ländern Afrikas, Asiens und Südamerikas. Jährlich werden rund 250 Millionen Menschen positiv getestet. Sie gilt damit als die weltweit häufigste Infektionskrankheit.

Als Folge des Klimawandels und der dadurch einhergehenden Temperaturerhöhung breitet sich die Fieberkrankheit weltweit immer mehr aus. Zunehmend werden Malaria-Moskitos auch in den USA und Europa entdeckt: in Griechenland, Spanien und Portugal.

Bereits 2023 gab das amerikanische Zentrum für Seuchenkontrolle- und Prävention (CDC) eine Warnung heraus, nachdem sechs Menschen in Florida und Texas daran erkrankt waren. Um die Verbreitung zu stoppen, gehen Wissenschaftler in Uganda nun ganz neue Wege. Ziel ist es, mittels ausgefeilter Genmanipulation an der Stechmücke direkt anzusetzen – um diese in der Zukunft auszurotten.

Tests auf Inseln im Victoria-See

Während Laborchef Nkurunziza wieder die Türen des Hochsicherheitslabors verriegelt, steht Doktor Jonathan Kayondo im Vorzimmer von seinem Schreibtisch auf. Neben seinem Laptop türmen sich ausgedruckte Berichte, Tabellen, Grafiken und Mikroskop-Aufnahmen von Moskitolarven. Kayondo ist Chef der Abteilung für Insektenforschung an Ugandas Virusinstitut und leitet ein 40-köpfiges Forschungsteam, das Teil eines größeren Konsortiums ist. In dem sogenannten „Target Malaria“-Projekt sind weltweit insgesamt über 200 Forscher tätig, darunter in den USA, Großbritannien, Italien und Burkina Faso. Denn die Weltgemeinschaft hat sich als Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 Malaria fast auszurotten.

„Wir haben die Gensequenz der Moskitos soweit verändert, dass nun deutlich mehr männliche als weibliche Larven schlüpfen“, erklärt der Forscher den Ansatz. Da nur die weiblichen Anopheles Blut saugen, um fruchtbar zu werden und Eier zu legen, „sind es nur die weiblichen Mücken, welchen die Parasiten als Wirt von Mensch zu Mensch übertragen“, so Kayondo. „Wenn es also über Generationen hinweg deutlich mehr männliche Moskitos gibt, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit einer Malaria-Infektion bei Menschen enorm.“

„Müssen alle Risiken ausschließen“

Doch so weit sind die Insektenforscher noch nicht. Das weltweit einzigartige Projekt steckt quasi noch in den Kinderschuhen. Bislang wurden in den Laboren des CDC in den USA die Genstränge verändert und die Folgen untersucht. „Wir müssen zunächst alle Risiken ausschließen – nicht, dass unsere genveränderte Anopheles nun andere Krankheiten besser übertragen kann oder länger leben oder andere ungewollte Fähigkeiten entwickelt“, sagt Kayondo.

Die ersten genmanipulierten Stechmücken wurden nun als Larven in Hochsicherheitsboxen nach Uganda geflogen, um sie dort in naher Zukunft auch in freier Wildbahn testen zu können. Dazu bieten sich die zahlreichen kleinen Inseln im Victoria-See, an dessen Ufern Ugandas Virusinstitut liegt, gerade zu an. Auf den Inseln des Ssese-Archipels, benannt nach der Tsetse-Fliege, hat bereits 1906 der damals noch junge deutsche Tropenmediziner und frisch gekürte Nobelpreisträger Robert Koch im Auftrag der deutschen Kolonialherren die Schlafkrankheit erforscht. Sie wird von der Tsetse-Fliege übertragen und hatte zu jener Zeit eine Viertelmillion Menschen in Deutsch-Ostafrika dahingerafft. Um Medikamente zu testen, hatte Koch auf den Ssese-Inseln Konzentrationslager eingerichtet, wo er totkranken Afrikanern Chemikalien einflößten, die zum Teil giftig wirkten.

Erste Tests nicht vor 2028

Auf diesen Inseln will Kayondo in den kommenden Jahren nun auch die genmanipulierten Moskitos aussetzen, um sie in freier Wildbahn zu testen. Dazu müssen bald die Inselbewohner wieder zu Versuchszwecken herhalten. „Damit sich die Moskitos vermehren, brauchen sie menschliches Blut – ohne das geht es einfach nicht“, erklärt er.

Doch damit die Menschen diesen Forschungsansatz akzeptieren, „muss er hundert Prozent sicher sein“, erklärt Kayondo. Er schätzt, dass die ersten Feldversuche nicht vor dem Jahr 2028 stattfinden können. „Und dann dauert es optimistisch betrachtet weitere zwei bis drei Jahre, bis wir die ersten Ergebnisse haben.“ Sollten diese positiv sein, dauere es aber weitere Jahre, bis Ugandas Regierung die nötigen Gesetze und Verordnungen verabschiedet, um die Freilassung von genetisch manipulierten Stechmücken – nicht nur zu Versuchszwecken – zu legalisieren. Bis dahin ist es also noch ein weiter Weg.