Die Zukunft ist digital – und sie hat bereits begonnen. Ein deutliches Zeichen dafür setzte die Smart Cities-Regionalkonferenz am Dienstag im Mitteldeutschen Multimediazentrum (MMZ) in Halle (Saale). Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen, Landesverwaltungen, Ministerien und Stadtwerken aus ganz Mitteldeutschland kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Projekte zu präsentieren und über die nächsten Schritte der digitalen Stadtentwicklung zu diskutieren.

Eröffnet wurde die Konferenz mit einem ebenso überraschenden wie symbolkräftigen Vergleich: „Es gibt weltweit mehr Smartphones als Zahnbürsten.“ Mit dieser provokanten Feststellung wurde der Fokus der Veranstaltung sofort klar: Digitalisierung ist allgegenwärtig – in der Wirtschaft, im privaten Alltag, aber noch nicht in dem Maße, wie es in vielen Städten und Verwaltungen wünschenswert wäre. Genau hier setzt das Smart-City-Konzept an.

Digitalisierung als kulturelles Thema – Halle zeigt den Weg

Das diesjährige Motto des kulturellen Themenjahres in Halle – „Smart sein: Brücken bauen – Netzwerke nutzen“ – gab auch den inhaltlichen Rahmen der Konferenz vor. Es geht um weit mehr als neue Technik: Es geht um Zusammenarbeit, Wissenstransfer, Partizipation, Akzeptanz – und letztlich darum, wie Städte zukunftsfähig bleiben können.

In seiner Begrüßung sprach Halles Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt offen über die Herausforderungen, vor denen viele Kommunen stehen: „Wir haben einen großen Nachholbedarf, um smart zu denken und die IT einzubinden.“ Gleichzeitig zeigte er sich optimistisch und betonte die Vorreiterrolle Halles in der digitalen Stadtentwicklung: „Ich bin stolz, dass wir mit unserem Smart City-Projekt ein Leuchtturm in der Region sind.“ Ziel müsse es sein, Erfahrungen und Werkzeuge auch mit anderen Kommunen zu teilen – insbesondere mit denen, die keine direkte Förderung erhalten. Halle wolle zeigen, was möglich ist, wenn man Innovation konsequent denkt.

HAL-Plan: Der digitale Zwilling Halles als Blaupause

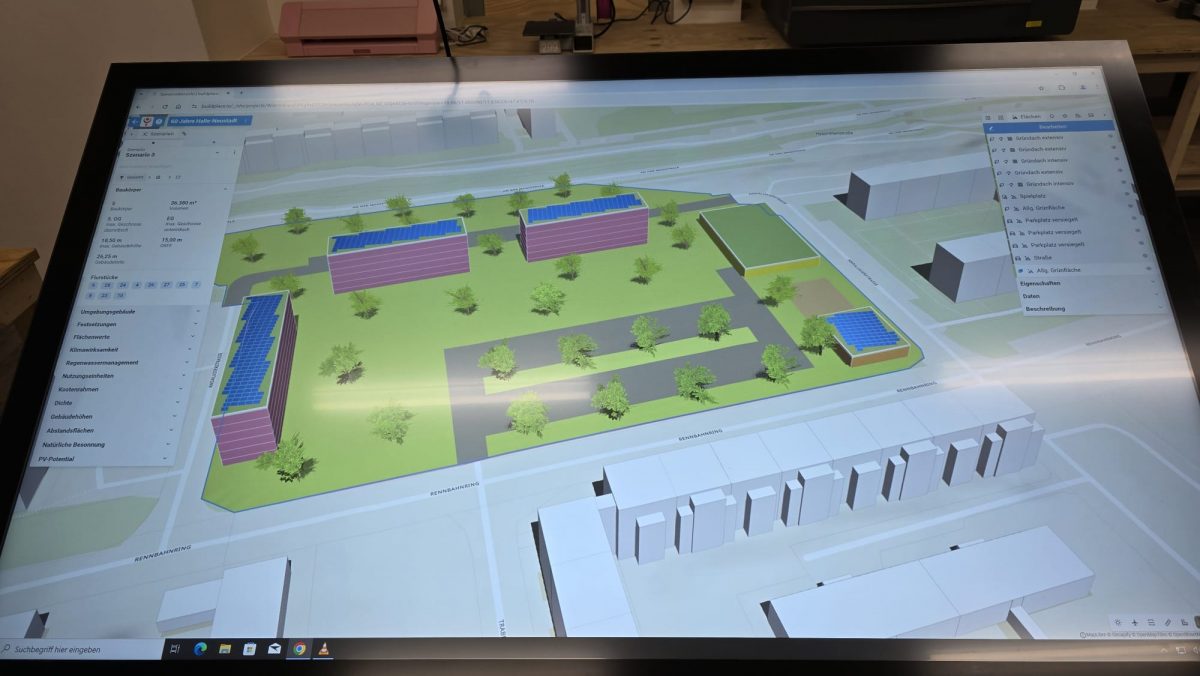

Zentrales Element der Smart-City-Strategie Halles ist der „HAL-Plan“ – ein digitaler Zwilling der Stadt. Dabei handelt es sich um ein hochdetailliertes, dreidimensionales Modell, das eine Vielzahl stadtplanerischer, ökologischer und verwaltungstechnischer Anwendungen ermöglicht. Der HAL-Plan dient als Planungs-, Steuerungs- und Visualisierungsinstrument für städtische Prozesse – vom Flächenmanagement über Bauvorhaben bis hin zur Umweltüberwachung.

„Mit jeder Visualisierung steigt auch die Akzeptanz in der Bevölkerung“, betonte Dr. Vogt und verwies auf konkrete Großprojekte in Halle, bei denen der HAL-Plan bereits zum Einsatz kommt: das RAW-Gelände, das Zukunftszentrum am Riebeckplatz sowie der geplante Bildungscampus in Halle-Neustadt. Der Nutzen geht jedoch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bereits zwölf weitere Kommunen nutzen den HAL-Plan – darunter auch die Landeshauptstadt Magdeburg.

Bundesministerium lobt Halle als Vorbildkommune

Renate Mitterhuber vom Bundesministerium für Bauen, Stadtentwicklung und Wohnen würdigte in ihrer Rede die Leistungen Halles im Rahmen des Förderprogramms für smarte Städte. Insgesamt seien deutschlandweit 73 Modellprojekte im Einsatz, aus denen mehr als 700 digitale Lösungen hervorgegangen seien. Halle zeichne sich dabei besonders dadurch aus, dass Digitalisierung nicht isoliert betrachtet werde, sondern als integraler Bestandteil einer strukturellen und gesellschaftlichen Transformation. „Ohne Kooperationen sind die kommunalen Aufgaben wirtschaftlich kaum noch zu stemmen“, betonte sie. Der HAL-Plan sei ein gelungenes Beispiel für intelligente Ressourcennutzung und Interkommunale Zusammenarbeit. „Ein Knaller, der sogar bis nach Magdeburg hallt“, sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Wissenschaftliche Begleitung und Evaluierung als Grundpfeiler

Sabine Odparlik, Leiterin des Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in der halleschen Stadtverwaltung, unterstrich die Bedeutung systematischer Evaluierung und wissenschaftlicher Begleitung der Projekte. Gerade in einer sich schnell wandelnden digitalen Welt sei es essenziell, nicht nur technische Lösungen zu entwickeln, sondern auch ihren tatsächlichen Nutzen für das Gemeinwohl zu überprüfen. „Am Ende muss man eine Auswahl treffen, was Mehrwerte im Sinne einer Smart City für die Bevölkerung schafft“, so Odparlik. Dies gelte insbesondere für Bildungsprojekte, bei denen man gezielt auf externe Expertise setze.

Ein oft unterschätzter Aspekt sei dabei das Nutzerverhalten. „Wie viele Menschen nutzen tatsächlich das, was entwickelt wurde?“, fragte Odparlik – und lieferte die Antwort gleich mit: Nur durch aktive Rückkopplung und Partizipation könne Digitalisierung nachhaltig funktionieren. Der Druck sei hoch, denn: „Die Digitalisierung in der Welt schreitet weiter voran. Da gehen wir sonst als Verwaltung unter. Also wir müssen“, betonte sie die Dringlichkeit des digitalen Wandels.

Magdeburg: Vom Workshop zur Umsetzung in nur vier Wochen

Wie schnell Digitalisierung auch in kommunalen Strukturen umgesetzt werden kann, zeigte das Beispiel Magdeburg. Ken Gericke, Leiter des Stadtplanungs- und Vermessungsamtes der Landeshauptstadt, berichtete von seinem ersten Kontakt mit dem HAL-Plan: „Bei einem Workshop der Landesregierung habe ich das Projekt kennengelernt und gesagt: Das ist so cool, das brauche ich für Magdeburg.“ Zur eigenen Überraschung kam die Zustimmung aus Halle sofort – und binnen nur vier Wochen war der digitale Zwilling in Magdeburg einsatzbereit. „Diese Geschwindigkeit kennt man sonst nicht unbedingt aus der Verwaltung“, sagte Gericke und lobte ausdrücklich die unkomplizierte und offene Zusammenarbeit mit Halle.

Stadtwerke Halle: Smarte Technik für den Alltag

Auch die Stadtwerke Halle präsentierten eine beeindruckende Palette an Smart-City-Anwendungen. Peter Kolbert gab Einblicke in mehrere laufende Projekte der Tochterunternehmen – insbesondere im Bereich Mobilität und Umwelt.

Ein Beispiel: Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) nutzt Echtzeitdaten, um den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu gestalten. Die zentrale Leitstelle sieht auf einen Blick, wo sich Busse und Straßenbahnen befinden, kann gezielt Lautsprecher oder Infotafeln ansteuern und so den Informationsfluss verbessern. Die gewonnenen Daten dienen zudem der Verkehrsplanung – etwa bei der Erstellung bedarfsgerechter Fahrpläne.

Geplant ist außerdem eine automatisierte Ermittlung des Besetzungsgrads von Fahrzeugen sowie die Analyse von Fahrgastströmen, um nachvollziehen zu können, an welchen Stationen besonders viele Menschen ein- oder aussteigen. Ein weiteres Beispiel für innovative Datennutzung ist das Sensorentestfeld in der Dieselstraße im Energiepark. Dort messen Sensoren u. a. die Bodenfeuchte in 30, 60 und 90 Zentimetern Tiefe, sowie Umweltparameter wie Feinstaub, Niederschlag, Windstärke und Sonneneinstrahlung – wertvolle Daten für Klima- und Stadtplanung.

Auch für Bürgerinnen und Bürger wird die Digitalisierung greifbar: Mit der App „Mein Halle unterwegs“ können Nutzer in Echtzeit Informationen über Taxis, Straßenbahnen, Busse, Carsharing, Ladesäulen oder Baustellen in ihrer Umgebung abrufen. So wird der Alltag einfacher, vernetzter – und smarter.