Wenn an diesem Freitag die Berlin Biennale eröffnet, wird der chinesische Künstler Han Bing auf dem Gehweg vor den Kunstwerken einen Kohlkopf Gassi führen. Klingt absurd? Ist es auch, aber was ist verkehrter: ein Kohl an der Leine oder ein Staat, der seine Bürger ermordet?

Das Ritual des Spaziergangs mit einem Gemüse hat Han Bing erstmals im Jahr 2000 auf dem Tiananmen-Platz in Peking initiiert, wo zehn Jahre zuvor friedliche Studentenproteste blutig niedergeschlagen wurden. Es ist ein Beispiel für Kunst, die angesichts staatlicher Gewalt und Willkür entsteht. Darum geht es bei der diesjährigen Berlin Biennale, die Beispiele aus 40 Ländern versammelt.

Foxing bei der Berlin Biennale

Die indische Kuratorin Zasha Colah, die in Mumbai sowohl in der freien Szene als auch in nationalen Museen gearbeitet hat, hat gemeinsam mit Assistenzkuratorin Valentina Viviani rund 60 Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Zu erleben sind etwa eine Slapstick-Komödie aus Myanmar, Poetry Slam aus Indien, eine Unterhosenpartei von Frauen und absurdes Theater aus Polen. Humor, der aufblitzt wie ein Funke, Pointen zum Weitererzählen. „das flüchtige weitergeben“ lautet das Motto, das Colah für die seit 1998 alle zwei Jahre stattfindende Berliner Großausstellung gewählt hat.

Kuratorin Zasha Colah hat sich auf Kunst aus Südostasien und Südasien spezialisiert. Von dort stammen auch viele Werke ihrer Biennale.

Kuratorin Zasha Colah hat sich auf Kunst aus Südostasien und Südasien spezialisiert. Von dort stammen auch viele Werke ihrer Biennale.

© dpa/Jens Kalaene

Colah, die derzeit in Bozen den Kunstverein leitet und auch eine Weile zwischen Mumbai und Berlin pendelte, spricht von krassen Situationen, in denen Kunst die letzte Möglichkeit ist, wieder die Kontrolle zu erlangen. Wenn der Körper schmerzt, das Denken aussetzt, es nichts mehr zu hoffen gibt, im Gefängnis, im Krieg kann ausgerechnet die Kunst, die im Westen oftmals als schöngeistig, weich und wirkungslos gilt, ein Ausweg sein. Colah bezeichnet die zugehörigen Strategien als „foxing“, tricksen, clever sein, wie ein Fuchs, im Angesicht legislativer Gewalt seine eigenen Gesetze definieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Berliner Geschichte in den Sophiensälen

Neben den Kunstwerken als Gründungsort und Heimstatt der Biennale, bespielt die 13. Ausgabe drei weitere Orte und einige Schwesterorganisationen aus der freien Szene. Einer der Hauptorte sind die Sophiensäle, dort hielt die Kuratorin ihre Auftaktpressekonferenz ab. Die Sophiensäle erzählen mit jeder Pore der jahrzehntelang unrenovierten Wände Berliner Revolutions-, Diktatur- und Freiheitsgeschichte.

Zur Pressekonferenz in den Sophiensälen sind auch Künstler gekommen, darunter als Hexen verkleidete Frauen aus einem Bündnis, das gegen die Militärdiktatur Myanmars kämpft.

Zur Pressekonferenz in den Sophiensälen sind auch Künstler gekommen, darunter als Hexen verkleidete Frauen aus einem Bündnis, das gegen die Militärdiktatur Myanmars kämpft.

© dpa/Jens Kalaene

Als Vereinshaus des Berliner Handwerkervereins erbaut, hielten hier während der Weimarer Zeit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ihre Reden. Unter den Nazis mussten Zwangsarbeiter aus Russland und der Ukraine im großen Saal NS-Propagandamaterial drucken. Ab 1950 zogen die Werkstätten des Maxim Gorki-Theaters ein, nach der Wende die freie Tanz- und Theaterszene. Der ideale Ort, um Berlin mit der internationalen Künstlerschaft zu verbinden, die zur Pressekonferenz teils anwesend ist.

Kuratorin Zasha Colah „Die Berlin Biennale wird grotesk, mittelalterlich und burlesk“

Einer der nicht kommen konnte, weil man ihn nicht ausreisen ließ, ist der burmesischen Maler, Aktivist und Performancekünstler Htein Lin. Bei der Pressekonferenz erläutert Zasha Colah anhand einer Erzählung Htein Lins um welche Art von Humor es beim „foxing“ geht. In dem Moment als Lin in Myanmar vor Gericht den Schergen der Militärjunta gegenübersitzt und ihm und weiteren unschuldig Verhafteten absurd lange Haftstrafen verlesen werden, brechen die Verurteilten in Lachen aus. „10 Jahre, 15 Jahre, herzlichen Glückwunsch“, rufen sie sich zu, gratulieren sich gegenseitig. Die Wärter sind foxed. Die Ordnung ist aus den Angeln gehoben.

Im Gegensatz zu vorhergehenden Berlin Biennalen geht es den Kuratorinnen nicht per se um aktivistische Kunst. Niemand soll sich auf die ein oder andere Seite schlagen müssen. Wie es denn wäre mit der Zensur in Deutschland, mit den Künstlern von „Strike-Germany“, die wegen der Israelpolitik deutsche Institutionen boykottieren, wird Zasha Colah gefragt.

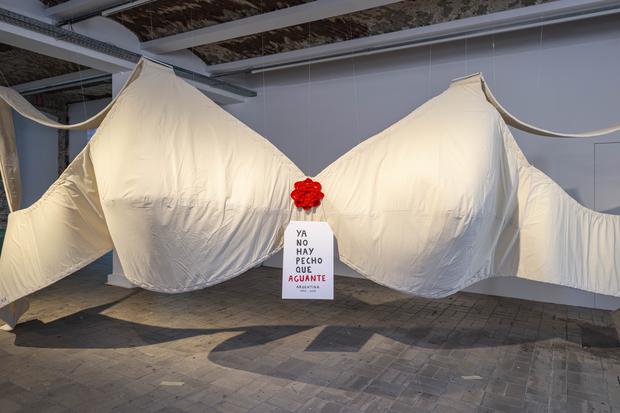

Der Riesen-BH ist ein Remake der argentinischen Künstlerin Kikí Roca von 1995, mit dem sie sich über den damaligen Provinzgouverneur lustig machte.

Der Riesen-BH ist ein Remake der argentinischen Künstlerin Kikí Roca von 1995, mit dem sie sich über den damaligen Provinzgouverneur lustig machte.

© Jane Jin Kaisen; VG Bild Kunst 2025

Nur eine Person habe wegen „Strike Germany“ abgesagt, sie akzeptiere diese Form der Meinungsäußerung, habe für sich aber beschlossen andere Mittel zu wählen. Perfekte Demokratien kenne sie nicht. Ihr Biennalekonzept beziehe sich nicht nur auf die Situation in Deutschland, sondern auch auf den Rückschritt zur Diktatur in ihrem Heimatland Indien, den Militärputsch in Myanmar 2021, die Situation im Sudan.

Der Ausstellungsteil in den Sophiensälen ist klein, aber gelungen. Die ehemalige Kantine im Erdgeschoss ist in einen sehr dunklen und einen sehr hellen Raum unterteilt und mit Kunstwerken bestückt, die erahnen lassen, dass über die verschiedenen Orte hinweg feine Spuren ausgelegt sind, Zahlencodes, Charaktere wie der indische Politiker und Reformer B. R. Ambedkar, der gegen das Kastensystem kämpfte, und die an verschiedenen Stellen wieder auftauchen.

Nicht immer fällt der Groschen sofort, die feinen kleinen Einsprengsel, die der indische Künstler Amol K Patil zeigt, geben durchaus Rätsel auf. Schön ist die Klanginstallation von Luzie Meyer, die aktuelle Kulturdebatten in Stepptanz-Rhythmen übersetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Spielarten des absurden Theaters in den Kunst Werken

Wer die Kunst Werke betritt, passiert zwei Videos von Künstlern aus Myanmar, die es in sich haben – links von Htein Lin, rechts von seiner früheren Performancepartnerin Chaw Ei Thein. 2008 präsentierte Htein Lin in Paris erneut seine erstmals im Gefängnis aufgeführte Performance „The Fly“. Über Jahre wurde der Aktivist immer wieder inhaftiert, gefoltert und entzog sich den Schergen der Militärdiktatur zumindest innerlich durch die Kunst. So wie die vermeintliche Fliege, die er in seiner Performance verschluckt und sich dadurch befreit: eine erschütternde Darstellung, eine makabere Metapher.

Als Referenz an dieses legendäre Werk und Hommage an Htein Lin, der ab 2022 erneut einsaß, inszenierte seine Partnerin Chaw Ei Thein eine Version der Performance unter dem Titel „Versengte Fliege“. Schwarz gekleidet, das Gesicht schwarz verschmiert sowie an Händen und Füßen gefesselt, versucht die Künstlerin zu entkommen und gibt am Boden strampelnd doch nur hilflose Summ-Geräusch von sich. Die Verzweiflung ist kaum zu ertragen.

Umgeben ist Chaw Ei Theins Performance von Blumenbildern, die nicht gegensätzlicher sein könnten. Doch auch mit ihnen verbindet sich eine Tragik. Die auf Seide getuschten Kirschblüten auf goldenen Stängeln von Erika Kobayashi sollen an Japans Expansionsgelüste in den 1930ern erinnern, ebenso an die Resilienz der Blüte angesichts nuklearer Gefahr.

Anarchistischer Humor: Kostüme der Erfurter Künstlerinnengruppe Exterra XX in den Kunst Werken.

Anarchistischer Humor: Kostüme der Erfurter Künstlerinnengruppe Exterra XX in den Kunst Werken.

© Künstlerinnengruppe Er furt, image: Marvin Systermans; VG Bild Kunst

Steve McQueens in Grenada fotografierte Agave schlägt den Bogen zur Kolonialgeschichte des Inselstaats. Hannah Höchs kleine Blumenkunde – auf Pergament gezeichnetes Fingerkraut, Bartnelken und Steinröslein – öffnet die Pforte zu ihrem Garten in Heiligensee am Rande der Stadt, dem Ort ihres inneren Exils während der NS-Zeit.

Damit ist der Ton für die weitere Ausstellung in den vier Etagen der ehemaligen Margarinefabrik gesetzt, dem Ausgangspunkt der Berlin Biennale seit 1998. Kunst lässt überleben, ist Flaschenpost, Schutzraum und politisches Instrument. Kuratorin Zasha Colah hat versprochen, dass es auf ihrer Biennale humorvoll und burlesk zugehen würde.

Doch die Schwere der Themen lädt kaum zum Lachen ein. Dafür wird eine Strategie sichtbar: Die Interpretation der Wirklichkeit, egal wie verschlüsselt, liegt in den Händen der Künstler, darin bleiben sie souverän, ja werden sie zu Königen der Straße. Wie Htein Lin in Myanmar bediente sich auch das polnische Kollektiv Akademia Ruchu (Bewegungsakademie) in den 1970ern und 1980ern des absurden Theaters, um gegen den Staat zu protestieren. So gerieten Mitglieder immer wieder ausgerechnet vor dem Hauptquartier der Kommunistischen Partei ins Stolpern. Der knapp dreiminütige Film von 1977 steht in bester Slapstick-Tradition.

Hoppla: Das Stolpern der Mitglieder der polnischen Kollektivs Akademia Ruchu 1977 vor der Zentrale der kommunistischen Partei passierte keineswegs zufällig.

Hoppla: Das Stolpern der Mitglieder der polnischen Kollektivs Akademia Ruchu 1977 vor der Zentrale der kommunistischen Partei passierte keineswegs zufällig.

© Akademia Ruchu

Das Mittel der Übertreibung und Komik setzte auch die Argentinierin Kiki Roca mit ihrem Riesen-BH ein, an dem das Zitat des damaligen Provinzgouverneurs baumelt, welcher erklärtermaßen der Krise „die Brust bieten“ wollte. Auf den Straßen Córdobas Mitte der 1990er war der Bezug zu den protestierenden Müttern und Großmütter von Verschleppten der Diktatur noch evident. Auf der Berlin Biennale wirkt „El Corpino“ wie der ferne Gruß aus einer heldenhaften Zeit. Aus diesem Dilemma kommen auch die anderen Arbeiten der Biennale nicht heraus. Sie sind Dokument und können nur noch Ermutigung für eine nächste Generation sein.

Märsche und Massen im Hamburger Bahnhof

Der Hamburger Bahnhof, eine weitere Station in Zasha Colahs Fuchskreis, hat die Ausstellungshalle im Ostflügel für die Berlin Biennale zur Verfügung gestellt. Am auffälligsten sind vier großformatige Videoinstallationen von Jane Jin Kaisen. Die 1980 geborene dänisch-koreanischen Künstlerin stammt von der südkoreanischen Insel Jeju, dort hat sie auch ihre Filme gedreht. Sie beobachtete Tiefseetaucherinnen, die Haenyeo, die einer langen Tradition folgend ohne Sauerstoffgerät nach Algen und Seeigeln tauchen.

Auf einem Felsen, von dem die älteren Frauen normalerweise lostauchen, falten und knoten sie weiße Stoffbahnen, die für schamanische Praktiken ebenso verwendet werden wie im Haushalt. Sie bewegen sich beim gemeinsamen Tun so langsam, wie die Unterwasserfauna, die Jane Kin Kaisen auf einem zweiten Screen zeigt. Auf dem dritten und vierten sind Nahaufnahmen der berühmten Jeju-Höhlen und Bilder eines Propagandafilms zu sehen, den die US-amerikanische Armee 1945 auf Jeju produzierte. Die Insel, UNESCO-Welterbe, steht für die Demokratiebewegung in Korea, für matriarchale Strukturen – dem Gegenentwurf zur autoritären, männlich geprägten Politik, die derzeit allerorten zu Militarisierung und Gewalt führt.

60

Künstlerinnen und Künstler nehmen an der 13. Berlin Biennale teil

Diese Videoarbeit von 2023, gehört nicht zu den vielen Neuproduktionen, die diese Berlin Biennale zeigt. Sie gehört aber zur Kategorie jener Arbeiten, die für indigene, weiblich geprägte, schamanistische Gesellschaftsformen sensibilisieren. Ebenso tun das die „Retablos“ und „Apachetas“ des Künstlers Gabriel Alarcón, Altäre und Steinformationen, die bei spirituellen Prozessionen in den Anden eingesetzt werden und die der Künstler mit Berliner Material lokal angepasst hat.

Die Präsentation sieht hier etwas zu sehr nach typischer Biennale-Kunst aus. Die geografischen Kontexte dominieren, von den künstlerischen Strategien kriegt man wenig mit. Der Fuchs mit der spitzen Schnauze trollt sich. Das tut er übrigens wirklich – in den schönen Wandzeichnungen von Larissa Araz, die über den taxonomisch umbenannten „kurdischen Rotfuchs“ auf Nationalismus in der Türkei hinweist.

Auf der Suche nach Gerechtigkeit im Gerichtsgebäude Moabit

Zur Tradition der Berlin Biennale hat immer das Aufspüren verborgener Orte in der Stadt gehört. Mal war es ein verrammeltes Kaufhaus in Kreuzberg, mal ein verborgener Friedhof in Mitte oder ein letztes Stück Mauerstreifen. Mit dem „Gerichtsgebäude der ehemaligen Nördlichen Militär-Arrestanstalt“, wie es auf den Zettelchen der Restauratoren heißt, die da und dort kleben, setzt sich die Reihe der Entdeckungen fort, von denen man schon fürchtete, es gäbe keine mehr. Welch ein Glück, dass der Moabiter Backsteinbau von 1902 anschließend nicht in schicke Lofts oder Büros umgewandelt, sondern als künstlerische Produktionsstätte für die freie Szene entwickelt werden soll.

Mit Geschichte beladen, bietet sich das respekteinflößende Gebäude mit den beiden Säulen vor dem Portal für eine Schwerpunktsetzung an. Karl Liebknecht wurde hier der Prozess gemacht, Einschusslöcher zeugen von letzten Kriegstagen, zuletzt unterhielt das Amtsgericht Tiergarten darin eine Dependance. Seit 2012 stand es leer.

Das ehemalige Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße.

Das ehemalige Gerichtsgebäude in der Lehrter Straße.

© Raisa Galofre

Der Muff der Amtszimmer, die Bitternis der Vergangenheit steckt noch immer in Wänden und Linoleumboden. Vielleicht hat die italienische Künstlerin Anna Scalfi Eghenter deshalb vier Windmaschinen in die Pförtnerloge getragen, um ihn herauszublasen. Gleichzeitig verwirbeln sie auf rotes Seidenpapier reproduzierte Flugblätter von Karl Liebknecht, der die Genossinnen und Genossen 1916 zur Demonstration auf dem Potsdamer Platz aufrief: „Zum zweiten Mal steigt der Tag des 1. Mai über dem Blutmeer der Massenmetzelei auf.“ Prompt wurde er wegen Hochverrat angeklagt. Die Prozessakten sollen sich noch immer im Keller des Gebäudes befinden, wie eine in den Boden gebohrte Kamera demonstriert.

„Komödie“ nennt die Künstlerin ihre Installation mit Requisiten Liebknechts, zu der Brille, Feder, rote Fahne gehören. Als Komödie bezeichnete auch er selbst das Verfahren gegen ihn. Hinter den weiteren Türen des Gerichts werden fragwürdige Urteile auf der ganzen Welt thematisiert.

Die 13. Berlin Biennale

Eröffnung, Fr 13.6., 19 – 22 Uhr an den vier Ausstellungsorten der Biennale: KW Institute for Contemporary Art (Auguststr. 69), Sophiensæle (Sophienstr. 18), Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart (Invalidenstr. 50) und im ehemaligen Gerichtsgebäude Lehrter Straße (Lehrter Str. 60). Der Eintritt ist frei.

Die Biennale läuft bis 14. September. Eintritt zu allen Ausstellungsorten: 16 / 8 €. Tickets, Termine und weitere Informationen: berlinbiennale.de

Salik Ansari baut „Altäre der Abwesenheit“ mit seinen Gemälden auf Holz, denen das entscheidende Element ausgesägt ist. Seine Bilder sind Anklagen gegen die in Indien geltende „Bulldozer-Justiz“, durch die Gebäude kurzerhand als illegal erklärt und abgerissen werden können. Auf Ansari klaffen überall dort Lücken, wo die Bauten zuvor standen.

Simon Wachsmuth kommt wiederum auf den Prozess gegen John Heartfield und Rudolf Schlichter von 1920 wegen Beleidigung der Reichswehr zurück. Die beiden hatten in ihrer Dada-Ausstellung einer Puppe in Offiziersuniform eine Schweinemaske aufgesetzt. In Wachsmuths Film exerzieren Wiedergänger dieser Figur auf dem Tempelhofer Feld von heute.

Mehr zur Berlin Biennale und Kultur bei Tagesspiegel Plus: Kuratorin Zasha Colah „Die Berlin Biennale wird grotesk, mittelalterlich und burlesk“ Die Gartenkünstler vom atelier le balto Propheten des Wachstums Mit Zotteln und Beton Klára Hosnedlová gestaltet den Hamburger Bahnhof um

Gerechtigkeit ruft es den Besuchern schmerzlich aus jedem Zimmer zu, besonders eindrücklich bei Milica Tomic, die an das Massaker von Srebenica erinnert. Von Verdrängung, Tod, ethnischer Säuberung handelt auch Helena Uambembes vermeintliches Kochstudio, in dem sie Schlammkuchen liebevoll zubereitet und mit Blumen schmückt. Als Kind vertriebener Angolaner ist für sie der Boden von Blut durchtränkt. Die heitere Szene spielt das Trauma herunter und wirkt dadurch umso bedrängender.

Die 13. Berlin Biennale will für Recht einstehen. Das steckt als Idee auch hinter den beiden Volkstribunalen, die im imposanten Treppenhaus des Gerichtsgebäudes zum Sudan und den Philippinen abgehalten werden sollen. Am Ende werden sie Symbolcharakter haben. Eine bittere Erkenntnis.