Mit dem Beschluss zum neuen Doppelhaushalt 2025/2026 ist die sächsische Staatsregierung schon so spät dran wie keine Regierung seit 1990. Das hat nicht nur mit dem Wahlausgang 2024 und der mühsamen Installation einer Minderheitsregierung zu tun, sondern auch mit einer Finanz-Philosophie, die viel mit „schwäbischer Hausfrau“ und Rasenmäher zu tun hat, aber wenig mit der Realität. Dem Rasenmäher fiel auch der erfolgreiche Reparaturbonus zum Opfer.

Eingeführt wurde der unter dem grünen Umweltminister Wolfram Günther, aber schon 2024 von der neuen Minderheitsregierung gestrichen. Obwohl das Programm enormen Zuspruch aus der Bevölkerung bekam. Denn viele Sachsen verstehen sehr wohl, was für eine Umweltkatastrophe es ist, wenn man eigentlich noch funktionstüchtige Geräte mit einem Defekt einfach wegschmeißt und neue dafür kauft.src=”https://vg04.met.vgwort.de/na/581f67103d1e4d32b2ef40a43f2ab0d1″ width=”1″ height=”1″ alt=””>

Das verschlingt wertvolle Rohstoffe und Energie, selbst wenn die Geräte mit wenig Aufwand wieder repariert werden könnten. Dafür wurde 2022 der Reparaturbonus eingeführt.

Über 24.000 geförderte Reparaturen

Und weil er inzwischen nicht mehr selbst Minister ist, hat Wolfram Günther als Abgeordneter bei der Staatsregierung die offiziellen Zahlen zur Nutzung des Reparaturbonus abgefragt. Der aktuelle Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) gab Auskunft.

Die Zahlen sprechen für sich: „Durch den Reparaturbonus wurden insgesamt 24.081 Reparaturen gefördert. Der finanzielle Umfang der Reparaturen betrug 5.402.654,35 Euro. Es wurde ein Förderbetrag in Höhe von 2.586.944,19 Euro bewilligt.“ Und: „Durch den Reparaturbonus konnten 256 Tonnen Elektroschrott eingespart und 2.178,24 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden werden.“

Am 14. März erklärte Dirk Panter zwar: „Über eine Fortführung des Reparaturbonus wird mit der Gesetzgebung zum Doppelhaushalt 2025/26 entschieden.“ Aber im aktuellen Haushaltsentwurf ist auch der Reparaturbonus nicht mehr enthalten. Die Minderheitsregierung hat den Rasenmäher durch alle Ressorts fahren lassen. Und das mit der bislang durch nichts untersetzten Behauptung, man müsse bis zu vier Milliarden Euro einsparen.

Stadt befürwortet Grünen-Antrag

Auch in Leipzig wurde der Reparaturbonus genutzt. Aber was kann die Stadt tun, um dieses wichtige Instrument am Leben zu erhalten?

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragte deshalb: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich beim Freistaat Sachsen für die Weiterführung des Reparaturbonus mit dem kommenden Sächsischen Doppelhaushalt einzusetzen.“

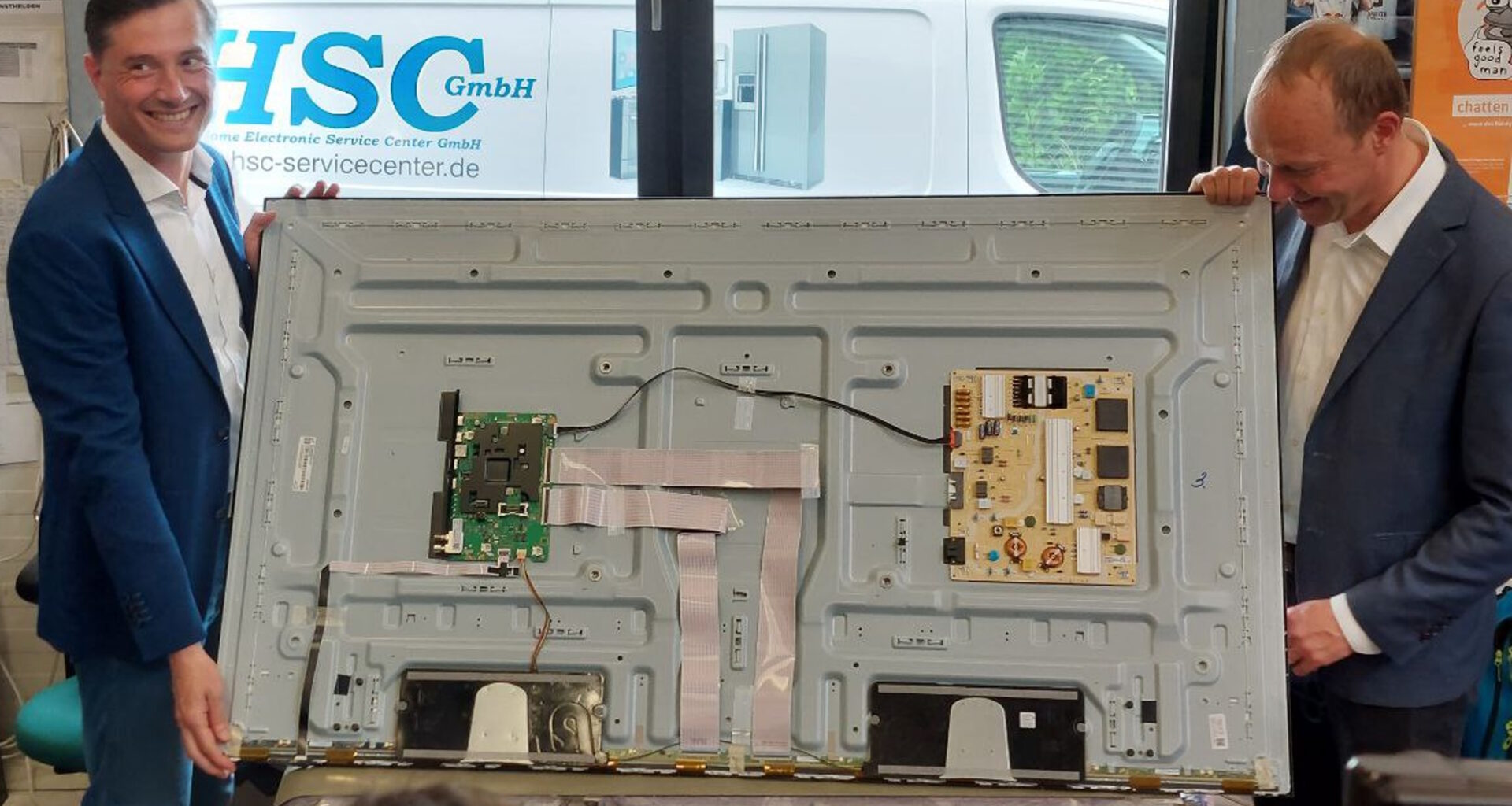

Dabei wiesen sie auch darauf hin, dass das Programm auch den noch existierenden Reparaturwerkstätten in der Stadt zugutekam: „Dem im November 2023 eingeführten sächsischen Reparaturbonus droht das Aus. Derzeit können keine geförderten Reparaturen mehr durchgeführt werden, eine Fortführung des Programms ist ungewiss.

Eine Kleine Anfrage an die Staatsregierung hat gezeigt, dass mit dem Reparaturbonus in Sachsen 256 Tonnen Elektroschrott eingespart und rund 2.200 Tonnen CO₂-Emissionen vermieden werden konnten. In Leipzig wurden seit Beginn des Projektes insgesamt 5.380 Geräte repariert: allen voran Kommunikationstechnik und sogenannte ‚Weiße Ware.‘ Das hat dem lokalen Handwerk zusätzliche Aufträge von rund 1,2 Millionen Euro beschert. Der Reparaturbonus funktioniert und ist ein wichtiger Baustein bei der Müllvermeidung.

Dieses Erfolgsprojekt sollte unbedingt fortgesetzt werden – sowohl im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der Leipziger Zero-Waste-Strategie, als auch um das lokale Handwerk zu stärken!“

Bei Leipzigs Verwaltung zumindest rannten die Grünen damit offene Türen ein.

„Der Sächsische Reparaturbonus, der bereits Ende 2024 eingestellt wurde, begleitet mit seinen Förderungen ein Ziel, welches die Leipziger Zero-Waste-Strategie Mein Leipzig schon’ ich mir verfolgt. Reparaturen tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen, welche der anhaltend gesellschaftliche Konsum übermäßig und nicht nachhaltig verbraucht“, unterstützt in der Verwaltungsstellungnahme das Referat Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz das Anliegen.

Ein Kernstück der Kreislaufwirtschaft

„Mit dem Bonus wird das Bewusstsein gestärkt, dass bereits kleine Reparaturen möglich sind, um die Funktionsfähigkeit und Nutzung des Produktes wiederherzustellen und ein Neuerwerb ‚gespart‘ werden kann. Vergleichsweise noch hohe Reparaturkosten werden durch den Bonus reduziert, wodurch der Anreiz für Reparaturen gefördert und diese dadurch öfter in Auftrag gegeben werden können. Dies führt wiederum dazu, dass die Kosten durch eine steigende Nachfrage attraktiver gestaltet werden können“, so das Referat in seiner Stellungnahme.

„Über die finanziellen Anreize hinaus basierte der Erfolg des Förderprogrammes auch auf einer sehr guten, niedrigschwelligen und digitalen Umsetzung des erforderlichen Antrags- und Abrechnungsverfahrens, wobei die zeitnahe Auszahlung der Boni für die Nutzer neben der Reparatur essenziell war. Diese beispielhaften, technischen Lösungen blieben insoweit ungenutzt.

Zudem erfüllt die Förderung bundes- und europapolitische Ziele zu einer echten Kreislaufwirtschaft, wie sie im Green Deal bspw. durch die Ökodesign-Verordnung (2024/1781) oder im Abfallvermeidungsprogramm des Bundes enthalten sind.

Der Einsatz zur Fortführung des Bonusprogramms wird daher befürwortet. Ergänzend dazu wird empfohlen, bei einer Fortführung die Förderung auf weitere Produkte auszubauen (Textilien, Freizeitgeräte etc.). Es ist aber darauf hinzuweisen, dass es aktuell noch keinen beschlossenen sächsischen Haushalt für die kommenden Jahre gibt.“

Was freilich auch eine Möglichkeit ist, genau an dieser Stelle auf den Haushaltsentwurf noch Einfluss zu nehmen und den Reparaturbonus doch wieder in den Haushalt aufzunehmen. Die Intervention des Leipziger OBM in Dresden zu diesem Thema wäre zumindest einen Versuch wert.