Politiker wie Friedrich der Große und Helmut Schmidt fanden Trost bei ihm: Obwohl er viele Jahre Krieg führte, gilt der römische Kaiser Marc Aurel als Inbegriff des guten Herrschers. Warum, erklärt eine große Ausstellung in Trier.

Nicht wenige Politiker der Gegenwart würden diese Warnung sicherlich weit von sich weisen: „Achte darauf, dass der Purpur nicht auf dich abfärbt, wenn du zum Herrscher gemacht wirst. Bleibe ein einfacher, guter Mensch, integer, ernsthaft, schlicht, ein Freund der Gerechtigkeit, gottesfürchtig, wohlwollend, liebevoll und standhaft in der Erfüllung deiner Pflichten.“ Diesen Appell formulierte vor rund 1800 Jahren ein Mann, der weite Teile der bekannten Welt regierte und nebenbei als göttliches Wesen verehrt wurde: Marcus Aurelius Antoninus, kurz Marc Aurel, von 161 bis 180 Kaiser des römischen Imperiums und bis heute einer der angesehensten Machthaber der antiken Welt.

„Marc Aurel ist noch heute von einer erstaunlichen Aktualität“, sagt Markus Reuter, Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier und erklärt damit das Großprojekt, das vom 15. Juni 2025 an die Moselstadt einmal mehr zu einem Zentrum antiker Kultur macht. Denn nach den fulminanten Ausstellungen über Konstantin (2007), Nero (2016) und den Untergang des Römischen Reiches (2022) gehen jetzt in Trier gleich zwei Museen der Frage nach, was Marc Aurel zu einem guten Politiker gemacht hat. Während Reuters Haus die Geschichte des 2. Jahrhunderts n. Chr. ausbreitet, will das Stadtmuseum Simeonstift das Wirken des Kaisers einer kritischen Prüfung unterziehen.

Wie seine drei Vorgänger Trajan, Hadrian und Antoninus Pius war Marc Aurel nicht durch Abstammung, sondern durch Adoption an die Macht gelangt. Weil unter diesen Herrschern das Römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, wird die Epoche der sogenannten Adoptivkaiser mit dem großen britischen Historiker Edward Gibbon gern als eine Zeit gesehen, „in der das Glück eines großen Volkes alleiniges Ziel der Regierung war“. Denn „die Verdienstvollsten“ seien bewusst auf den Thron gehoben worden.

Im Landesmuseum wird schnell deutlich, dass die Welt schon damals nicht so gut war. Denn es waren wohl mehr dynastische Erwägungen, die den kinderlosen Kaiser Hadrian bewogen, den entfernten Neffen und Schwiegersohn seines designierten Nachfolgers nach dessen vorzeitigem Tod als künftigen Thronerben zu bestimmen. Sozusagen als Zwischenlösung wurde der in Ehren ergraute Senator Antoninus Pius zum direkten Nachfolger erhoben, mit der Maßgabe, Marc Aurel den Thron zu vererben. Dass dieses System sicherstellte, den „Besten“ auf den Thron zu bringen, war nette Propaganda. Tatsächlich konnten durch diese Form der Sukzession die Legitimität übertragen und damit blutige Usurpationen weitgehend verhindert werden.

Da Antoninus Pius über eine stabile Gesundheit verfügte und 22 Jahre regierte, hatte sein Adoptivsohn genügend Zeit, sich auf seine Aufgabe vorzubereiten. Das hatte mehr mit Pflichterfüllung als mit Berufung zu tun. Denn wie aus der erhaltenen Korrespondenz mit seinem Lehrer Fronto und anderen Intellektuellen deutlich wird, widmete sich der Prinz lieber der Philosophie als den Staatsgeschäften. Theater, Circus, Gladiatorenspiele mied er. Stattdessen machte er sich Gedanken über seine Kinder, von denen ihm seine Frau Faustina immerhin 13 geboren hatte. Nur vier Töchter und ein Sohn sollten den Vater überleben. Gerüchte über die sexuellen Eskapaden der Kaiserin sagen mehr aus über die Laxheit der Zensur in Rom aus als über die Realität in den Betten der oberen Zehntausend.

Dass der 39-jährige Marc Aurel sofort nach seinem Regierungsantritt am 7. März 161 seinen zehn Jahre jüngeren Adoptivbruder Lucius Verus zum vollwertigen Mitregenten erhob, erklärt sich nicht einfach mit Familiensinn, sondern vor allem auch mit dem Umstand, dass ein Krieg gegen die Parther vor der Tür stand. Diese Samtherrschaft war ein Novum und sollte ein Vorbild für spätere Regentschaften mit mehreren Kaisern werden. In seinem Fall konnte Marc Aurel geschickt einen potenziellen Usurpationsherd ausschalten und den Legionen, die im Osten in Marsch gesetzt wurden, zugleich einen Kaiser als formellen Oberbefehlshaber präsentieren. Erhebungen ehrgeiziger Generäle war damit ein Riegel vorgeschoben.

Obwohl Marc Aurel in dieser Doppelherrschaft die Führung zukam – was Lucius Verus stets anerkannt hat – gestand der Ältere diesem den Kriegsruhm zu. Denn der Feldzug gegen den Partherkönig Vologaises IV. entwickelte sich höchst erfolgreich. Bis 166 wurden weite Teile Mesopotamiens mit der Parther-Hauptstadt Ktesiphon (bei Bagdad) erobert. Doch kurz darauf erwies sich ein anderer Feind als übermächtig. Bei den Plünderungen „entwich aus einem verschlossenen, geweihten Raum infolge chaldäischer Geheimkünste ein urtümliches Verderben, das sogleich unheilbare Krankheiten erzeugte“, heißt es in einer Quelle.

Bald „besudelte die Seuche alles Land von den Grenzen der Perser bis zum Rhein und Gallien mit Ansteckung und Tod“. Man hat diese „Antoninische Pest“ mit Pocken, Masern, Ebola oder Grippe identifiziert. Zwar tat Marc Aurel sein Bestes, um diese, wie er schrieb, „Schläge des Schicksals“ zu lindern. Aber für die Zeitgenossen stand außer Frage, dass die Götter die Menschen damit für ihr ungebührliches Benehmen straften.

Es kam noch schlimmer. Während Antoninus Pius noch mit erfolgreichen Vorstößen in Britannien die Grenze bis an den nach ihm benannten Wall zwischen Firth of Clyde und Firth of Forth vorschieben konnte, hatte Marc Aurel Mühe, das Weltreich ohne große Verluste zu erhalten. Denn in den Tiefen Germaniens hatten sich inzwischen umfangreiche Veränderungen vollzogen. Kleine Völker hatten sich zu größeren Verbänden zusammengeschlossen. Einer von ihnen, die Markomannen, drängten von Böhmen und Ungarn aus über die Donau und brachen auf ihren Beutezügen sogar in Norditalien ein.

Ein frühes Opfer wurde Lucius Verus, der 169 in Altinum (bei Venedig) starb. Die Lage war so dramatisch, dass Sklaven, Gladiatoren und Banditen die Lücken in den Legionen füllen mussten. Marc Aurel sah sich gezwungen, das Tafelsilber aus den kaiserlichen Palästen zu versteigern, um die Mobilmachung finanzieren zu können. Obwohl zeit seines Lebens mit schwacher Gesundheit geschlagen, scheute er sich auch nicht, selbst ins Feld zu ziehen. Rund zehn Jahre, bis zu seinem Tod, sollte er an der Front ausharren, länger als jeder Kaiser seit Augustus.

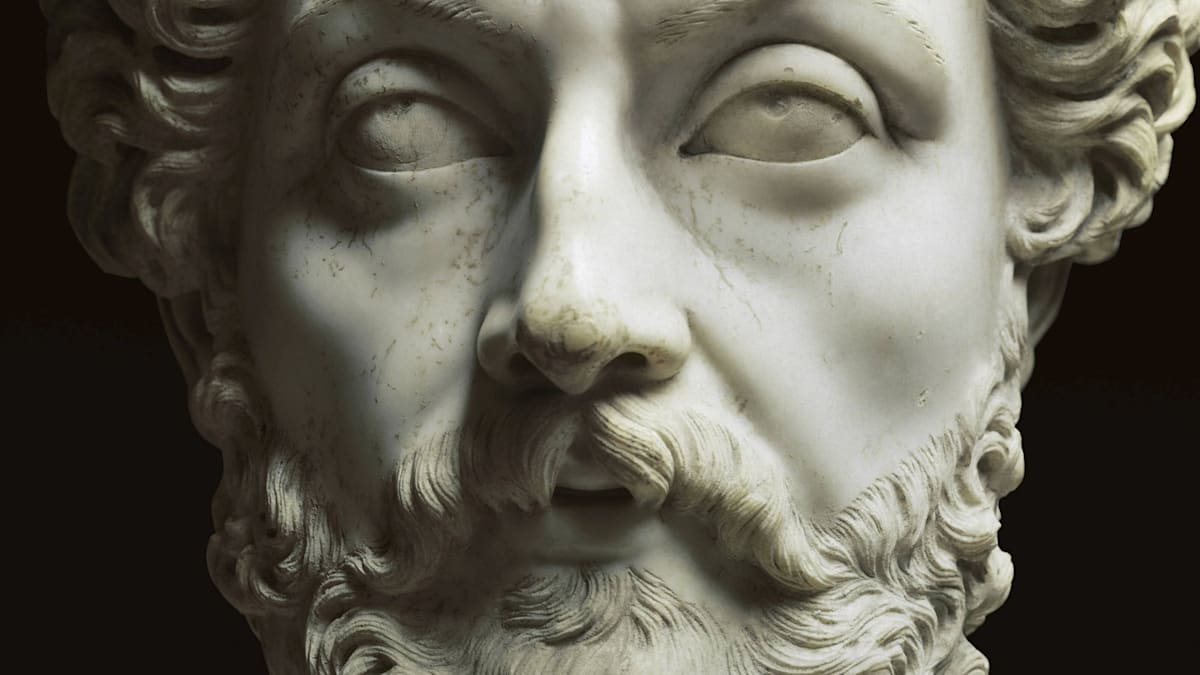

Obwohl er die taktische Führung seiner Truppen seinen Generälen überließ (der Auftakt von Ridley Scotts Sandalenfilm „Gladiator“ von 2001 zeigt das in prallen Bildern), legte Marc Aurel großen Wert darauf, sich nicht als Friedensbringer, sondern als Kriegsherr zu präsentieren. Denn militärische Erfolge waren ein zentrales Standbein kaiserlicher Legitimität. Zwar sind viele der erhaltenen Porträtbüsten des Kaisers dem Typ des nachdenklichen Philosophen verpflichtet, darunter die in der Ausstellung gezeigte lebensgroße Statue aus dem British Museum.

Aber die fünf mit dem Kopf erhaltenen Statuen, vor allem die berühmte Reiterstatue auf dem Kapitol in Rom „zeigen jedoch eine deutliche militärische Komponente“, schreibt der Historiker Hartwin Brandt, der auch zu den Autoren des prachtvollen Kataloges gehört. Auch auf der monumentalen Säule auf der Piazza Colonna in Rom, auf denen die Markomannenkriege in 116 Szenen dargestellt sind und von der eine verblüffende Nachbildung im Landesmuseum zu sehen ist, wird Marc Aurel auf 59 als siegreicher Militär präsentiert. Da werden vor seinem Thron Barbaren in Massen geschlachtet oder Gefangene im Akkord exekutiert.

Der Lohn war neben der Loyalität der Soldaten und Untertanen – die Usurpation des Avidius Cassius 175 endete nach wenigen Monaten mit dessen Ermordung durch die eigenen Leute – das berühmte Regenwunder, das sich 172 im Quadenland im Westen der Slowakei ereignete: Die römischen Truppen waren in einen Hinterhalt geraten und ohne Wasser bei großer Hitze eingeschlossen. Ein Wolkenbruch rettete sie vor dem Verdursten. Derart gestärkt, machten sie den Barbaren den Garaus, unterstützt von den Göttern mit Hagel und Blitz.

Während der Jahre an der Front, wahrscheinlich zwischen 172 und 178, formulierte Marc Aurel 487 Aphorismen an sich selbst. Diese Reflexionen in griechischer Sprache sind in die Weltliteratur eingegangen und haben vor allem den Weltruhm ihres Autors begründet, der sich damit als letzter großer Vertreter der Philosophenschule der Stoa profilierte. Die setzte auf eine Ethik, die mit Tugend und Disziplin die Herausforderungen des Lebens ertragen half. In diesem Sinne verstand Marc Aurel seine Notizen „An mich selbst“ als Selbstdialog, als geistige Übungen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren.

Erst ihre Wiederentdeckung in der Renaissance (auf dem Umweg über Byzanz) machten die „Selbstbetrachtungen“, wie sie in der Regel genannt werden, zu einem der meistgelesenen antiken Texte: „Besitzt du Vernunft? Ja. Warum gebrauchst du sie also nicht?“ Oder: „Mach dich weder zum Tyrannen noch zum Sklaven eines anderen Menschen.“ Oder: „Was auch immer ich bin, es ist ein wenig Fleisch, ein wenig Atem und die herrschende Vernunft. Fort mit den Büchern! Lass dich durch sie nicht länger ablenken!“ Daher: „Nimm dir Zeit, etwas Gutes dazuzulernen, und höre auf, planlos umherzuirren.“ Derartige Sätze gewähren seltene Einblicke in Intellekt und Gefühle eines Menschen der Antike.

Weil er zudem ein Kaiser war, zog er Schlussfolgerungen für die praktische Politik: „Wir sind ja zur Zusammenarbeit geschaffen, wie die Füße, Hände, Augenlider oder die obere und untere Zahnreihe.“ Auf dieser Grundlage sollst „du tun, was notwendig ist und was die Vernunft eines von Natur zur Staatsgemeinschaft bestimmten Wesens gebietet“. Dabei „versuche, die Menschen zu überzeugen, handle aber auch gegen ihren Willen, wenn der Gedanke an die Gerechtigkeit dich dazu treibt“. Bedenke aber stets, „dass du auch selbst viele Fehler machst und ein Mensch bist“.

Erkenntnisse wie diese haben die „Selbstbetrachtungen“ zu einem Bestseller gemacht, dessen Erfolg bis heute anhält. Zahlreiche Politiker behaupten zumindest, eine Richtschnur für ihr Handeln gefunden zu haben. Friedrich der Große fand darin Trost nach seinen Niederlagen, Helmut Schmidt hielt es seit seiner Konfirmation in Ehren und schöpfte noch als Bundeskanzler daraus – das Exemplar mit seinen handschriftlichen Anmerkungen gehört zu den Trouvaillen im Stadtmuseum.

Die Reaktionen von Marc Aurels Zeitgenossen waren allerdings gespalten. Die einen begannen, wie ein Sittenprediger an jeder Straßenecke zu philosophieren, höhnte der Satiriker Lukian. Andere dagegen erinnerten an die Sitte der Vorfahren, für die Philosophie zu Sorglosigkeit und Müßiggang führte.

Zwar gelang es dem Kaiser, den Ersten Markomannenkrieg 175 mit einem Vertrag zu beenden, der Rom einige tausend barbarische Söldner und die Freilassung von 100.000 Gefangenen beschert haben soll. Doch schon zwei Jahre später kam es zu neuen Kämpfen an der Donau. Wie eine Inschrift berichtet, trug sich Marc Aurel sogar mit dem Gedanken, jenseits des Flusses eine neue Provinz zu errichten. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Als er am 17. März 180 in Sirmium oder Vindobona (Wien) eines natürlichen Todes starb, schleppte sich der Zweite Markomannenkrieg weiter.

War Marc Aurel ein guter Herrscher? Wenige Jahrzehnte nach seinem Tod sah Herodian in ihm den Inbegriff des „guten und milden Herrschers“. Für den Historiker-Kollegen Cassius Dio endete mit ihm „das goldene Zeitalter und es begann eines aus Eisen und Rost“. Ein Grund war für den Senator Marc Aurels Sohn Commodus, der dem Vater nachfolgte, sich lieber als Gladiator den blutigen Spielen als den Staatsgeschäften widmete und nach seinem Tod der „damnatio memoriae“ (Verdammung des Andenkens) zum Opfer fiel.

Christen erinnerten sich mit Grauen an einzelne Prozesse, die unter Marc Aurels Regierung in Rom und Lyon stattfanden und mit Todesstrafen endeten. Aber dahinter dürfte kaum ein kaiserlicher Auftrag gestanden haben, sondern eine extreme Auslegung der traditionellen Rechtsprechung durch einzelne Statthalter. Dagegen zeichnen sich die mehr als 300 Gesetze, die von Marc Aurel erhalten sind, durch Humanität und Pragmatismus aus. Die Gladiatorenspiele wurden eingeschränkt, in Not geratene Städte unterstützt. Ihm selbst wird „eine gewaltige Arbeits- und Willensleistung“ (Hartwin Brandt) attestiert.

Das positive Urteil der Zeitgenossen gründet denn auch auf Marc Aurels Leistungen in der Verwaltung und Verteidigung des Reiches. Nicht umsonst zeigen die Szenen der Marc Aurel-Säule in Rom, die für die Ausstellung im Landesmuseum nachgebaut wurden, blutigen Kriegsalltag, Schlachten, Massaker, Sklaverei. Ein siegreicher Kaiser war ein guter Kaiser. Dass er weder die Strategie der linearen Grenzverteidigung aufgegeben noch Reformen gegen die Erosion der urbanen Wirtschaftskraft auf den Weg brachte, haben ihm erst moderne Kritiker vorgehalten. Sie dagegen maßen ihn an seiner Ethik in Worten und Taten.

Fazit: Das Urteil über historische Größe ist vor allem eine Frage der Perspektive.

„Marc Aurel. Kaiser, Feldherr, Philosoph“, Rheinisches Landesmuseum; „Was ist gute Herrschaft“, Stadtmuseum Simeonstift, beide 15. Juni bis 23. November 2025; Katalog: wbg/Theiss, 30 Euro, im Handel 39,90 Euro.

Schon in seiner Geschichts-Promotion beschäftigte sich Berthold Seewald mit Brückenschlägen zwischen antiker Welt und Neuzeit. Als WELT-Redakteur gehörte die Archäologie zu seinem Arbeitsgebiet.