Vom Verhältnis des Menschen zur Technik – davon erzählt Jonas Lüscher in seinem neuen Buch. Der Schweizer Schriftsteller begibt sich an ganz unterschiedliche Orte und in ganz verschiedene Zeiten, am Ende gar in die Zukunft einer megalomanischen Wüstenstadt.

Mit seinem literarischen Debüt, der Novelle Frühling der Barbaren (2013), wurde Jonas Lüscher gleich für den Deutschen und den Schweizer Buchpreis nominiert. Sein erster Roman Kraft erhielt 2017 den Schweizer Buchpreis. Die Arbeit an seinem zweiten Roman musste Lüscher wegen einer schweren Corona-Erkrankung unterbrechen. Der Schriftsteller lag sieben Wochen im Koma.

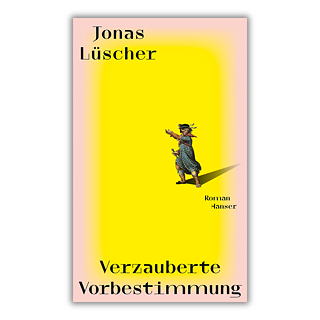

Nun ist dieser Roman unter dem Titel Verzauberte Vorbestimmung erschienen. Auf dem Cover ist das Hauptmotiv des historischen Stichs The Leader of the Luddites (1812) zu sehen. Diese satirische Abbildung spielt auf Ned Ludd an, den fiktiven und legendenumwobenen Anführer der Ludditen. Damals revoltierten englische Textilarbeiter gegen die Industriellen Revolution und die damit einhergehende Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Diesen historischen Maschinenstürmern des frühen 19. Jahrhunderts widmet Lüscher ein Kapitel in seinem Buch, das allerdings im böhmischen Varnsdorf spielt – ein Ort, der einst als „Klein Manchester“ galt.

© Hanser

Nicht mehr töten, nicht mehr kämpfen

Doch zu Beginn von Verzauberte Vorbestimmung geht es in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs: Ein algerischer Soldat kämpft auf der Seite der Franzosen und gerät in einen der ersten Giftgasangriffe. Er sieht, wie seine überraschten Kameraden qualvoll sterben, wie sich die gelbe Giftwolke auch ihm nähert – und er flieht:

Sein Leib war ein einziges Zittern. Dann ein einzelner klarer Gedanke: Nicht mit ihm. Nicht Teil dieser Maschinerie sein. Nicht mehr rennen, nicht mehr feuern, nicht mehr töten, nicht mehr kämpfen.

Im zweiten Kapitel taucht erstmals der Schriftsteller Peter Weiss (1916-82) auf. Für den Ich-Erzähler ist Weiss ein Bruder im Geiste, dem er sich nahe fühlt:

Alles in Literatur verwandeln zu müssen, war ein Zwang, fast eine Neurose vielleicht, und ich fürchte, nicht die einzige, die mir beim Lesen von Weiss‘ Aufzeichnungen nur allzu vertraut erschienen war.

1960 reiste Weiss von Paris nach Südfrankreich und schrieb den Essay Der große Traum des Briefträgers Cheval. Lüscher knüpft daran an. Er nennt dieses Kapitel „Der Schatten des Traums des Briefträgers“ und lässt seinen Ich-Erzähler von seinem Besuch im Örtchen Hauterives erzählen, wo der Landpostbote und gelernte Bäcker Ferdinand Cheval (1836-1924) in jahrzehntelanger Arbeit einen bizarren „Palais Ideal“ baute – aus Steinen, die er auf seinen täglichen Touren eingesammelt hatte. Dieses Bauwerk sollte Chevals Grabmal und Vermächtnis zugleich sein. Es ist mittlerweile ein historisches Denkmal und Touristenmagnet. Dem Ich-Erzähler erscheint der Traum des Briefträgers, dieses „Westentaschen-Pharaos“, wie ein „Alb“, er zeuge von Hybris, „von verzweifelter Größe und ebenso großer Sinnlosigkeit“.

Ein reiches und rätselhaftes Buch

Die letzten beiden Kapiteln führen nach Kairo und in eine dystopische Zukunft. Der Ich-Erzähler fährt in die im Bau befindliche neue Hauptstadt Ägyptens, die zu gleichen Teilen von Größenwahn und gähnender Leere geprägt ist. Er befindet sich in einem von Fieberschüben geprägten, delirierenden Zustand, Peter Weiss sitzt ihm in Gestalt eines Ba-Vogels auf der Schulter. Der Ba ist in der ägyptischen Mythologie ein Aspekt der menschlichen Seele, der aber erst im Moment des Todes Gestalt annimmt und sich vom Körper lösen kann. Das letzte Kapitel heißt „Gespräch eines Mannes mit seinem Ba“, ist angelehnt an den alten ägyptischen Text Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele und kreist um die „Zerrissenheit, das Zerfallen, die Auflösung“, um die „Todesbefallenheit“ des Erzählers.

Lüscher reflektiert in seinem Buch über die Ambivalenz des technischen Fortschritts, der seit jeher von kritischen Betrachtungen begleitet wird und sich oft genug gegen den Menschen gerichtet hat. Den Zwiespalt zwischen der menschlichen Abhängigkeit von Technik und deren „unmenschlichen“ Kehrseite erlebte Lüscher durch seine lebensbedrohliche Corona-Erkrankung am eigenen Leib. Sein Alter Ego im Roman spricht immer ganz allgemein von einer Pandemie, die ihn fast das Leben kostete: „Schwerer Verlauf, beinahe nicht überlebt.“ Als er nach und nach aus dem Koma erwacht, wird ihm Einiges klar: „Bewusstsein ist, wie ich lernen musste, kein binärer, sondern ein gradueller Zustand.“ Er begreift, dass er sein Weiterleben diversen „Maschinen“ zu verdanken hat, er erkennt die unauflösliche Verquickung von Mensch und Maschine:

Wie ich bald verstand, war die ECMO, mit diesem Akronym wurde die Maschine vom Personal fast zärtlich bezeichnet, nicht die einzige Maschine, die mich am Leben erhalten hatte oder es immer noch tat.

Verzauberte Vorbestimmung ist ein wilder und anspruchsvoller Ritt durch verschiedene Ort-, Zeit- und Erzählebenen, gespickt mit Anspielungen und Zitaten. Lüscher arbeitet ein bisschen wie der Postbote Cheval, nur dass er keine Steine, sondern ganz unterschiedliche Gedanken sammelt und daraus ein so reiches wie rätselhaftes Buch baut. Für Wiebke Porombka ist Lüscher vielleicht ein „Jahrhundertroman“ gelungen, der „eindrücklich, präzise und literarisch herausragend von einer wesentlichen Zäsur der jüngsten Vergangenheit erzählt. Jonas Lüscher versteht es auch, diese Erzählung virtuos mit dem historischen und philosophischen Fundament, auf dem wir stehen, zu verweben“ (Deutschlandfunk Kultur).

Juni 2025