Stand: 22.06.2025 05:00 Uhr

Am 22. Juni 1950 hat der Lloyd 300 Premiere. Er ist in Bremen und Hude entstanden. Produziert wird er in den Lloyd Motoren Werken, die zum Borgward-Konzern gehören. Schnell wird er zum erfolgreichsten Kleinstwagen in der frühen Bundesrepublik.

Der Lloyd 300 ist der erste Neubau eines echten Kleinstwagens nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik. Die Konstruktion ist kurios: Die Karosserie besteht aus Sperrholz, die Verkleidung aus dem elastischen Kunstleder Sumit. Denn Stahl ist noch teuer so kurz nach der Währungsunion, und Carl Friedrich Wilhelm Borgward will unbedingt ein günstiges Auto auf den Markt bringen. Ahnt er doch, dass die Motorisierung breiter Bevölkerungsschichten wie in den USA nun auch in Europa bevorsteht.

Krückstockschaltung und Zwischengas

Der Lloyd 300 hat eine Holzkarosserie und ist mit Kunstleder bespannt.

Die Ausstattung des Lloyd 300 ist äußerst einfach gehalten. Sie besteht aus einem Tachometer und einem Benzinhahn, der vor der Fahrt geöffnet werden muss. Die drei Gänge werden mittels eines Hebels am Lenkrad eingelegt, der sogenannten Krückstockschaltung. Dabei muss immer wieder Zwischengas gegeben werden. Die Fenster sind zum Klappen, und der Kofferraum kann nur vom Inneren aus befüllt werden. Stoßdämpfer gibt es nicht. Dafür kann das Kunstleder mit Seifenwasser gereinigt werden, wie die Betriebsanleitung empfiehlt.

Das Auto wiegt 480 Kilogramm, ist 1,30 Meter breit und 3,20 Meter lang. Vier Personen finden gerade eben Platz, die typische Kleinfamilie der Nachkriegszeit. Ausgestattet ist es mit einem luftgekühlten Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 293 Kubikzentimter Hubraum und einer Leistung von zehn PS. Auf 100 Kilometern werden rund fünf Liter Benzin verbraucht.

Der Motor wird in Hude konstruiert

Um die Entstehung des Kleinstwagens von Borgward ranken sich einige Legenden.

Den Motor haben Ingenieure der ehemaligen Chemnitzer Auto-Union im Vorjahr entwickelt, die es nach dem Krieg ins niedersächsische Hude verschlagen hat, unter ihnen Martin Fleischer und August Momberger, ein ehemals bekannter Rennfahrer. Die Gestaltung des Autos aber hat Borgward selbst übernommen. Die „Bremer Nachrichten“ zitieren ihn zu seinem 60. Geburtstag mit den Worten, er habe diese „Augenblicksidee“ gleich auf Papier gezeichnet.

Legenden ranken sich darum. Hat er den Prototyp in der Stellmacherei der Lloyd Motoren Werke, die zu seinem Autokonzern gehören, eigenhändig zusammengenagelt? Mit seiner Sekretärin den Sitz- und Platztest in dem engen Auto dann selbst durchgeführt? Oder ist dafür doch aus einem Kaufhaus eine Schaufensterpuppe geholt worden? Weil ihr Kopf gegen das Dach stieß, habe Borgward die Tür aufgerissen und zu ihr gesagt: „So stolz brauchst du da auch nicht zu sitzen“, und ihr einen Schlag ins Genick gegeben, sodass sie im Sitz tiefer rutschte. Die Zeitschrift „Das Auto“ berichtet in ihrem Testbericht im Jahr des Produktionsbeginns jedenfalls von „überraschend guten Platzverhältnissen“.

Der erfolgreichste Kleinstwagen der 50er-Jahre

Auch wenn der Motor knattert, die Schaltung kracht, das Getriebe singt, die Luftkühlung heult und die Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern erst nach etwa 45 Sekunden erreicht wird, wie ein Leser des „Hamburger Abendblatts“ 1952 schreibt, ist der Lloyd 300 sehr beliebt.

3.334 D-Mark kostet er anfangs und damit rund 1.300 D-Mark weniger als ein VW Käfer. Er entwickelt sich schnell zum Verkaufsschlager des Borgward-Konzerns und zum beliebtesten Kleinstwagen in Westdeutschland. Denn neben den geringen Anschaffungskosten ist auch der Betrieb günstig und die Ersatzteile sind billig. Ein Austauschmotor etwa kostet 98 D-Mark. Das Auswechseln eines Bowdenzuges 1,95 Mark. Ab 1952 sind Stoßdämpfer für einen Aufpreis von 70 Mark zu haben. Der Einbau einer Heizung kostet 24 D-Mark. Und einfache Reparaturen können auch Fahrradmechaniker vornehmen, wie „Das Auto“ in seinem Testbericht schreibt.

Erweiterung der Modellpalette

Die Händler holen den Wagen oft selbst im Werk in Bremen ab.

Anfangs bauen 430 Arbeiter den Lloyd 300, täglich verlassen nur 17 Autos die Fabrik in Bremen-Hastedt. Doch wegen der großen Nachfrage muss ein neues Werk gebaut werden. Der Umzug ist ein Wunder an Effizienz, er findet Anfang 1951 an einem Wochenende statt, ohne dass die Produktion stockt.

Immer wieder holen Händler aus der gesamten Bundesrepublik die bestellten Wagen selbst in Bremen ab, weil die Käufer nicht warten wollen. Bald kommen auch ein Kastenwagen für Handwerker, ein sportlicheres Coupé mit nur zwei Sitzen und ein Kombi auf den Markt. Der Plan, auch ein Cabriolet zu bauen, wird jedoch fallengelassen.

Der Leukoplastbomber

Trotz schwacher Motorleistung findet der Lloyd seine Liebhaber.

Carl Borgward prägt den Slogan: „Eine Kutsche für die ganze Familie“. Doch der Volksmund spricht vom „Leukoplastbomber“, warum, ist nicht endgültig zu klären. Vielleicht, weil das Kunstleder an das bekannte Wundpflaster erinnert, oder weil sich Risse und Löcher mit diesem leicht reparieren lassen. Schnell kursieren auch Sprüche: „Der Lloyd steht am Berg und heult“, denn wegen des schwachen Motors waren Steigungen ein Problem. Oder: „Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd.“ Doch das zumindest ist eine Unterstellung. Denn die Holzkarosserie ist erstaunlich stabil, wie sich ein ehemaliger Mechaniker erinnert: „Wenn da jemand mal gegen gefahren ist, da ist dem weniger passiert als dem, der mit dem Blechauto kam. So stabil war das Holz.“ So ist es in Birgid Hankes Buch über Carl F. W. Borgward nachzulesen. Auch Andreas Gumz, Mitarbeiter im NDR Archiv und Sammler von Oldtimern, der selbst mehrere Lloyd-Modelle gefahren ist, hebt die gute Konstruktion hervor.

Ein bisschen Spott schadet nicht

Nach und nach nimmt Borgward Änderungen am Lloyd 300 vor.

Dem Erfolg des Wagens schaden die vielen Witze ohnehin nicht, auch weil Carl Borgward ihn ständig weiterentwickeln lässt. Die winzige Motorhaube, intern „Klodeckel“ genannt, wie Hans W. Mayer in seinem Lloyd-Buch von 1989 schreibt, wird breiter und durch eine Zierleiste verschönert. Ab Frühjahr 1953 sind die Seitenteile aus Stahlblech. Fast 20.000 Autos sind bisher verkauft worden. Ende des Jahres erscheint dann das Nachfolgemodell Lloyd 400 mit größerem Motor und einer Ganzstahlkarosserie. Der Motor ist leiser geworden, das Ventilatorheulen gedämpft.

Der Lloyd prägt das Wirtschaftswunder

Der Lloyd 600 wird sogar in die USA verschifft.

Fast 5.000 Arbeiter und Angestellte beschäftigt das Lloyd-Werk nun. Inzwischen rollen in Bremen täglich mehr als 250 Autos vom Band. 1954 ist der Lloyd mit 34.100 Autos in der Spitzengruppe der Neuzulassungen zu finden. Der Borgward-Konzern steigt in diesem Jahr zum fünftgrößten Autoproduzenten in der Bundesrepublik auf, nach VW, Opel, Ford und Daimler Benz. Erste Exporte gehen nach Schweden, Österreich, Dänemark und in die Niederlande. Die Weiterentwicklung Lloyd 600 mit einem Viertaktmotor wird ab 1956 auch in die USA verschifft. Sein Nachfolger erhält nun sogar einen eigenen Namen: Als letzte Modelle folgen 1957 noch der Lloyd Alexander mit 19 PS, Kurbelfenstern und von außen zu öffnendem Kofferraum und im Jahr darauf der Lloyd Alexander TS mit 25 PS. Insgesamt werden fast 180.000 600er und Alexander gebaut. Experte Andreas Gumz urteilt: „Meine persönliche Empfehlung ist der Alexander, da er durch die Motorkonstruktion, 4-Gang-Getriebe, Stahlkarosserie sowie Wartungsfreundlichkeit auch heute noch im Verkehr gut mitkommt.“

Die letzten ihrer Art

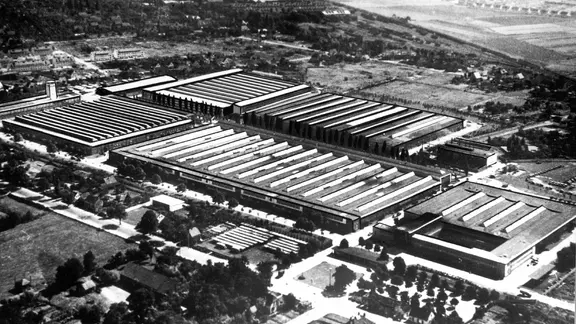

Die Luftaufnahme zeigt das Borgward-Werk in Bremen Anfang 1961.

Während Borgward in seinen anderen Werken immer modernere, teurere und schnellere Autos baut, hält er doch bis zur Insolvenz 1961 am Lloyd fest. Denn der bringt das Geld für die vielen Neuentwicklungen. Und erweist sich auch darüber hinaus als erstaunlich langlebig. In späteren Jahrzehnten ist er immer wieder mal auf der Straße zu sehen. Heute steht er jedoch eher in Oldtimersammlungen. Vom Ursprungsmodell Lloyd 300 sind nur noch 10 bis 15 Exemplare unterwegs. Sie werden zumeist unter der Hand weiterverkauft und kosten dann je nach Zustand um die 10.000 Euro.

Der Unternehmer avancierte in den 1950er-Jahren zum viertgrößten deutschen Autobauer. Am Anfang stand ein Patent, das er am 20. Juni 1925 anmeldete.

Der Autohersteller Tempo-Werk wird 1928 in Hamburg gegründet. Der dreirädrige Hanseat ist bei den Kunden besonders gefragt.