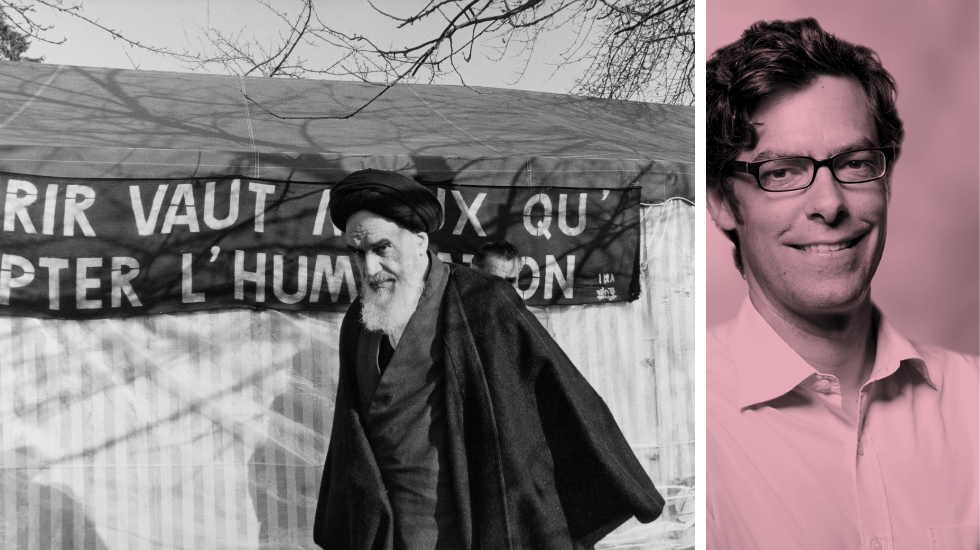

Als Ruhollah Khomeini 1978/79 für vier Monate im französischen Provinzort Neauphle-le-Château im Exil lebte, geduldet von Frankreichs Präsident Valéry Giscard d’Estaing, besuchten ihn nicht nur andere Exil-Iraner zum gemeinsamen Gebet, sondern auch scharenweise Journalisten zu Interviews. Die damals wichtigsten lebenden Linksintellektuellen, allen voran Jean-Paul Sartre und seine Frau (und Gendertheorie-Urmutter) Simone de Beauvoir, setzten sich in einem medienwirksam inszenierten Komitee offen für die Sache Khomeinis ein. Philosophenstar Michel Foucault war, wenn nicht begeistert, so doch fasziniert von der „politischen Spiritualität“ Khomeinis und seiner Anhänger.

Die 122 Tage Khomeinis in Frankreich und die öffentliche Bewunderung westlicher Medien und Intellektueller machten aus dem exilierten Geistlichen erst die große Führerfigur einer Revolution. Die erste entscheidende Schlacht, die Khomeini in seinem Kampf gegen das Schah-Regime gewann, war die um die öffentliche Meinung im Westen. Nicht zu vergessen: Ein bevorzugtes Hassobjekt der westeuropäischen Linken der 1960er und 70er war schließlich in Frankreich wie auch in Deutschland das (westlich gesinnte) Schah-Regime: Der Besuch des letzten Schahs 1967 in Berlin war einer der Auslöser der 68er-Protestbewegung.

-

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte.

Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.