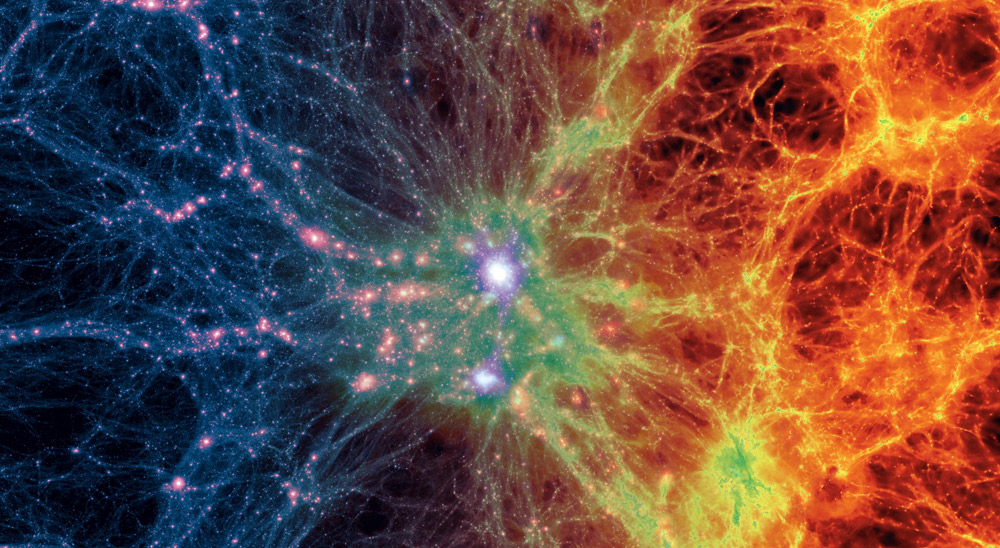

Das entdeckte Gasfilament verbindet vier Galaxienhaufen miteinander. © ESA/XMM-Newton und ISAS/JAXA

Das entdeckte Gasfilament verbindet vier Galaxienhaufen miteinander. © ESA/XMM-Newton und ISAS/JAXA

Teamwork der Teleskope

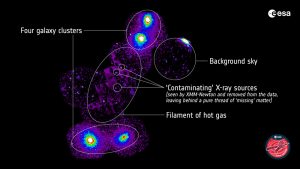

Um das Gasfilament zu isolieren und anschließend zu charakterisieren, war die Zusammenarbeit mehrerer Teleskope erforderlich. Mit Daten von optischen Teleskopen bestimmten Migkas und sein Team zunächst die Ausrichtung des Filaments am Himmel. Dann nutzten sie das japanische Suzaku-Röntgenteleskop, um das schwache Röntgenlicht der Gasstruktur zu kartieren.

Anschließend arbeitete das Team mit Daten des europäischen XMM-Newton-Teleskops, um verunreinigende Röntgenquellen – in diesem Fall supermassereiche Schwarze Löcher – innerhalb des Filaments zu lokalisieren und schließlich aus dem Datensatz zu entfernen. So konnten die Forschenden sicher sein, dass sie nur das Gas im Filament und nichts anderes betrachteten, als sie die Dichte und Temperatur der kosmischen Struktur bestimmten.

Das Ergebnis: Der kosmische Gasfaden besteht hauptsächlich aus freien Elektronen und Protonen, ist über zehn Millionen Grad heiß und besitzt eine Dichte von etwa zehn Teilchen pro Kubikmeter, wie die Forschenden berichten. Das ist rund 30- bis 40-mal dichter als der kosmische Durchschnitt. Außerdem umfasst das Gasfilament etwa die zehnfache Masse der Milchstraße und erstreckt sich in Form von extrem dünn verteiltem, heißem Gas über 23 Millionen Lichtjahre.

Standardmodell des Kosmos bestätigt

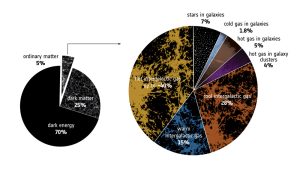

Neben dieser ersten ausführlichen Charakterisierung hat die neue Studie auch eine noch grundlegendere Erkenntnis zu Tage gefördert: „Sie bestätigt unser Standardmodell des Kosmos und validiert jahrzehntelange Simulationen: Es scheint, dass die ‚fehlende‘ Materie tatsächlich in schwer erkennbaren Fäden lauert, die sich durch das Universum ziehen“, betont Norbert Schartel vom XMM-Newton-Teleskop, der selbst nicht an der Studie beteiligt war.

Das Filament besteht aus heißem intergalaktischem Gas (hier in Schwarz-Gelb dargestellt), einer Form der „normalen“ Materie, die für Astronomen bisher nur sehr schwer zu finden war. © ESA

Das Filament besteht aus heißem intergalaktischem Gas (hier in Schwarz-Gelb dargestellt), einer Form der „normalen“ Materie, die für Astronomen bisher nur sehr schwer zu finden war. © ESA

Früher hatten Astronomen versucht, die Beobachtungen von Filamentansammlungen zu „stapeln”, um die Verunreinigungen durch röntgenstrahlende Schwarze Löcher zu überwinden. Diese gestapelten Beobachtungen stimmten jedoch nicht mit den Vorhersagen des Standardmodells der Kosmologie überein. Das ist erst jetzt mit der neuen Methode der Fall.

„Zum ersten Mal stimmen unsere Ergebnisse genau mit dem überein, was wir in unserem führenden Modell des Kosmos sehen – etwas, das bisher noch nie vorgekommen ist“, sagt Migkas. „Es scheint, dass die Simulationen die ganze Zeit über richtig waren.“ Unter anderem erwies sich das Gasfilament als viermal weniger dicht im Vergleich zu bisherigen Entdeckungen – und ist damit typisch für die Vorhersagen der Simulationen.

Dem kosmischen Netz auf der Spur

Migkas und sein Team gehen davon aus, dass ihre Methodenkombination in Zukunft auch dabei helfen kann, ähnliche Orte im Universum nach Filamenten und ihren Eigenschaften abzusuchen. Dadurch könnten wir irgendwann auch besser verstehen, wie die größten Strukturen im Universum miteinander verbunden sind. (Astronomy & Astrology, 2025; doi: 10.1051/0004-6361/202554944)

Quelle: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, ESA, Netherlands Research School for Astronomy (NOVA)

23. Juni 2025

– Anna Manz