Entscheidend ist die Hangneigung

Das Ergebnis: Entscheidend für die Entstehung der Unterwasser-Canyons ist vor allem, wie steil der Meeresboden ist. Je steiler, desto wahrscheinlicher ist die Bildung solcher Schluchten. „Unsere Analyse zeigt, dass tektonische Hebungen und thermische Prozesse, die die Hangneigung des Ozeanbodens formen, letztlich bestimmen, wo Canyons sich besonders häufig bilden“, sagt Bernhardt. Antreiber sind demnach aus dem Erdinneren auftsteigendes Magma sowie tektonische Verwerfungen. Durch diese Dynamik der Erdkruste kommt es zu Untersee-Erdrutschen und Erosion in der Tiefe.

Die Hangneigung ist dabei der mit Abstand wichtigste Prädiktor für Tiefseeschluchten – deutlich vor anderen Faktoren wie seismischer Aktivität an Land. Auch die von Flussmündungen beeinflussten Meeresströmungen in Küstengebieten und wo Flüsse ihr Sediment ins Meer verfrachten, spielt nur eine untergeordnete Rolle bei der anfänglichen Schluchtenbildung, wie die Daten zeigen. Damit widerlegen die Ergebnisse die bisherige Annahme, dass vor allem Flüsse an Land für die Entstehung von Unterwasser-Canyons verantwortlich sind.

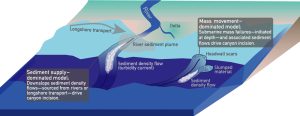

Die zwei bisherigen Modelle zur Entstehung von Unterwasser-Canyons. Weitgehend widerlegtes Sediment-Modell: Der Canyon-Einschnitt wird durch erosive Sedimentflüsse ausgelöst, gespeist von den Sedimenten aus Flüssen und Küstenabschnitten. Bestätigtes Massenbewegungs-Modell: Die Canyon-Bildung wird durch Erdrutsche entlang des Kontinentalhangs und der Canyonflanken angetrieben. Die daraus resultierenden erosiven Sedimentflüsse sind unabhängig vom terrestrischen Sedimenteintrieb. © doi: 10.1126/sciadv.adv3942

Die zwei bisherigen Modelle zur Entstehung von Unterwasser-Canyons. Weitgehend widerlegtes Sediment-Modell: Der Canyon-Einschnitt wird durch erosive Sedimentflüsse ausgelöst, gespeist von den Sedimenten aus Flüssen und Küstenabschnitten. Bestätigtes Massenbewegungs-Modell: Die Canyon-Bildung wird durch Erdrutsche entlang des Kontinentalhangs und der Canyonflanken angetrieben. Die daraus resultierenden erosiven Sedimentflüsse sind unabhängig vom terrestrischen Sedimenteintrieb. © doi: 10.1126/sciadv.adv3942

Flüsse formen Unterwasser-Canyons

Die terrestrischen Flüsse spielen jedoch im späteren Verlauf, bei der Canyon-Weiterentwicklung, eine wesentliche Rolle, wie die Studie ebenfalls zeigt. Demnach beginnt ein Untersee-Canyon mit solchen küstennahen Prozessen zu interagieren, sobald er einmal bis in den Kontinentalschelf hinein erodiert ist. Dann gewinnen Faktoren in Küstennähe an Bedeutung, darunter die Wasser- und Sedimentmenge aus den Flüssen an Land.

Ein Unterwasser-Canyon, der im Laufe der Erdgeschichte in eine solche vorteilhafte, aber seltene Position in Küstennähe oder gar in direkten Kontakt mit Flussmündungen an der Küstenlinie gelangt ist, kann dadurch mehr Sediment aufnehmen. Das beschleunigt seinen Sediment- und Nährstofftransport in die Tiefsee und macht den Canyon selbst länger und tiefer. Die Weiterentwicklung umliegender Canyons wird hingegen „ausgebremst“, weil diese dann weniger Sedimenteintrag erhalten, wie das Team erklärt.

Ozeane als Kohlenstoffsenke

Mit dem neuen Wissen lässt sich auch besser nachvollziehen, wie sich die Geodynamik der Erdkruste auf die Canyon-Bildung und damit auf den globalen Kohlenstoffkreislauf auswirkt. Das hilft wiederum zu verstehen, wie die Ozeane zu langfristigen Kohlenstoffsenken werden und damit das Klima der Erde regulieren. „Unsere Ergebnisse helfen, Regionen zu identifizieren, in denen Kohlenstoff besonders effizient in die Tiefe gelangt“, sagt Bernhardt. „Das ist wichtig, um Erdsystemmodelle und Prognosen zur Stabilität natürlicher Kohlenstoffspeicher zu verbessern.“ (Science Advances, 2025; doi: 10.1126/sciadv.adv3942)

Quelle: Freie Universität Berlin

23. Juni 2025

– Claudia Krapp