Standdatum: 24. Juni 2025.

Autorinnen und Autoren:

Alexander Schnackenburg

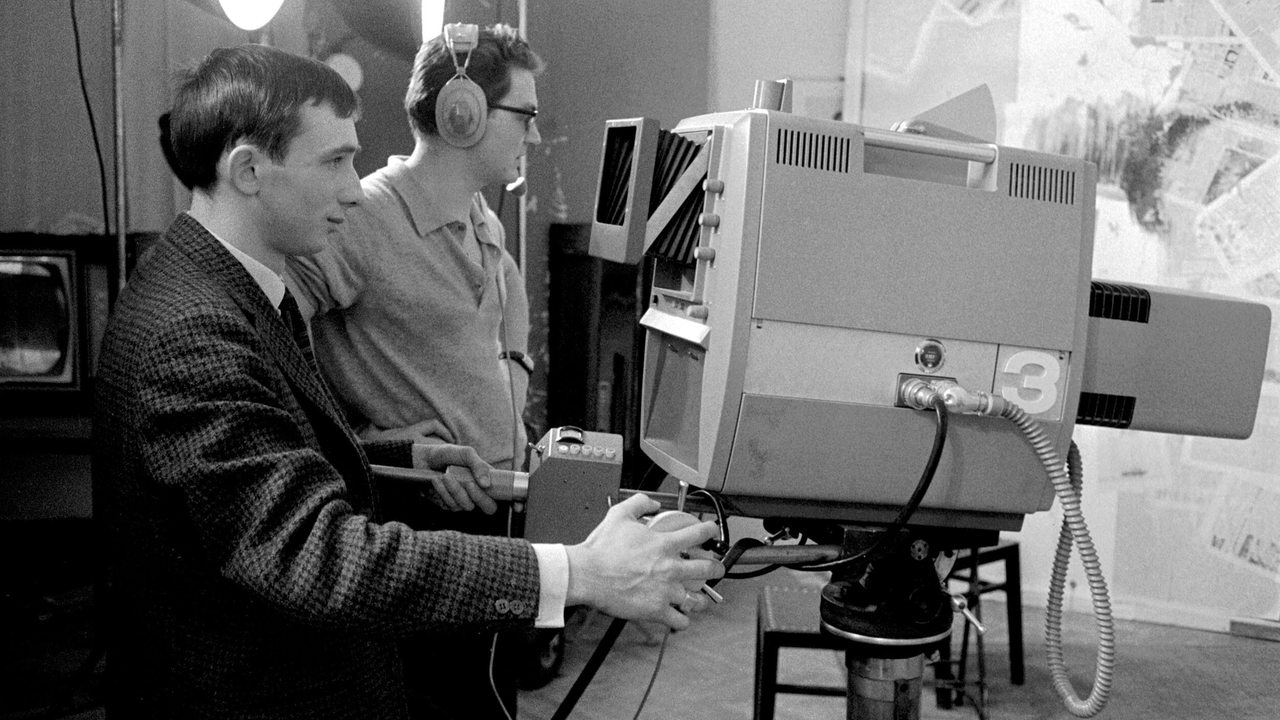

Dieses Schwarzweißfoto von 1965 zeigt Probeaufnahmen mit einer Fernsehkamera in Farbe.

Bild: dpa | brandstaetter images/Votava

Sogar eine Briefmarke zeugt davon: Seit einem Dreivierteljahrhundert gibt es die ARD. Zehn Rundfunkanstalten gehören dazu. Radio Bremen hat die ARD mitgegründet – und zwar in Bremen.

Ob über das Handy, den Fernseher oder das Radio, ob in Echtzeit oder auf Abruf: Die Angebote der ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) sind aus der deutschen Medienlandschaft kaum wegzudenken. Sie sind nahezu allgegenwärtig. Doch das war nicht immer so. Die ARD blickt auf einen 75-jährigen Wachstums- und Schrumpfungsprozess zurück. Buten un binnen skizziert anhand der ARD-Chronik neun Meilensteine aus der Geschichte der Arbeitsgemeinschaft.

1 Gründung der ARD

Die Konstituierung der ARD in München: Die Intendanten posieren für ein Gruppenfoto.

Bild: DRA/SDR

Die Zeit vom 9. Juni bis 5. August 1950 gilt als Gründungsphase der ARD. Los geht es am 9. und 10. Juni in Bremen mit einem Treffen der sechs Gründeranstalten: Nordwestdeutscher Rundfunk (NWDR), Bayerischer Rundfunk (BR), Hessischer Rundfunk (HR), Radio Bremen (RB), Süddeutscher Rundfunk (SDR) und Südwestfunk (SWF). Sie beschließen eine „Vereinbarung über die Errichtung einer Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“ als Gründungssatzung der ARD.

Nachdem die Gremien aller Rundfunkanstalten die Vereinbarung gebilligt haben, tritt sie am 26. Juli in Kraft. Am 5. August kommen die Intendanten der Anstalten in München zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Im Januar 1952 beschließen sie ein gemeinschaftliches Fernsehprogramm. Es erhält den Namen „Deutsches Fernsehen“ und startet am 25. Dezember 1952.

2 Zweite und dritte Fernsehprogramme

Ab dem 1. Juni 1961 strahlt die ARD ein zweites Fernsehprogramm aus, an dem sich alle (mittlerweile neun) Landesrundfunkanstalten beteiligen. Es soll einen deutlichen Kontrast zum „Deutschen Fernsehen“ bieten und wird durch Regionalsendungen ergänzt. Ebenfalls 1961 gründen die Bundesländer das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF). Das ZDF strahlt am 1. April 1963 die erste Sendung aus. Tags zuvor hatte die ARD ihr zweites Fernsehprogramm vertragsgemäß eingestellt. Sie benennt das „Deutsche Fernsehen“ in „Erstes Deutsches Fernsehen“ um.

Darüber hinaus entwickelt die ARD „dritte“ Fernsehprogramme. Den Anfang machen der NDR und Radio Bremen ab April 1964 mit dem Norddeutschen Fernsehen für Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen.

3 Produktionen in Farbe

Die ARD-Anstalten bereiten sich auf die Einführung des Farbfernsehens vor. Daher beginnen sie ab April 1965 mit ersten Dreharbeiten für eigene Produktionen in Farbe. Zu den Vorreitern zählt Radio Bremen mit dem Film „Tanz in den Park“ des tschechischen Regisseurs Zdenek Podskalsky. Er wird im Bremer Rhododendronpark gedreht.

4 ARD-Studio in der DDR

Lothar Loewe während Fernsehaufnahmen vor dem Brandenburger Tor in Ost-Berlin für das ARD-Hauptstadtstudio im Dezember 1976.

Bild: dpa | Archiv

Am 10. April 1975 eröffnet das ARD-Studio in Ost-Berlin mit dem Fernsehkorrespondenten Lothar Loewe sowie mit seinem Hörfunkkollegen Wolfgang Nette. Beide waren nur wenige Monate zuvor erstmals als Korrespondenten in der DDR akkreditiert worden.

5 Videotext von ARD und ZDF

Im SFB-Fernsehzentrum finden am 25. August 1977 die Texteingabe und der redaktionelle Probelauf für den Videotext statt

Bild: dpa | DB Hoffmann

Am 1. Juni 1980 geht der Videotext von ARD und ZDF auf Sendung. Parallel zum laufenden Fernsehprogramm wird ein per Decoder empfangbares Informationsangebot ausgestrahlt. Für die Gestaltung der Videotext-Tafeln haben ARD und ZDF in Berlin eine gemeinsame Zentralredaktion eingerichtet. Ende 1999 steigt das ZDF aus dem gemeinsamen Videotext aus. Die Landesrundfunkanstalten starten ihr eigenes überregionales Angebot, den ARD-Text.

6 Die Wiedervereinigung

Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. Am 3. Oktober 1990 ist Deutschland nach 45 Jahren wieder vereint. Am selben Tag übernimmt die ARD den DDR-Rundfunk. Zum 1. Januar 1992 werden der Mitteldeutsche Rundfunk und der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg offizielle Mitglieder der ARD.

7 Hauptstadtstudio in Berlin

Mitten im Regierunsviertel gelegen: das ARD-Hauptstadtstudio.

Bild: ARD-Hauptstadtstudio | Christopher Domakis

Am 22. Mai 1999 eröffnet die ARD ein Hauptstadtstudio in Berlin, mitten im Regierungsviertel. Es ist die Arbeitsstätte für rund 80 Journalistinnen und Journalisten. In dieser Gemeinschaftseinrichtung der Landesrundfunkanstalten sind erstmals das ARD-Fernsehgemeinschaftsstudio mit den Fernseh- und Hörfunk-Einzelkorrespondenten der Landesrundfunkanstalten unter einem Dach vereint. Die Aufnahme des Regelbetriebs erfolgt planmäßig am 23. Mai, dem Tag der Wahl des Bundespräsidenten Johannes Rau.

8 Strukturhilfen für die Kleinsten

Das Haus Diepenau ist das mittlere von drei zusammenhängenden Gebäuden, in denen Radio Bremen heute sitzt.

Bild: dpa | Ingo Wagner

Am 17. September 2002 beschließt die ARD einmalige Strukturhilfen für Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk. Radio Bremen erhält 64,4 Millionen Euro. Das Geld dient der Finanzierung von Investitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen. Diese sind notwendig, da Radio Bremen seit 1999 deutlich weniger Mittel aus dem ARD-internen Finanzausgleich erhält. Die Strukturhilfe bekommen die gebenden ARD-Anstalten über die Rundfunkgebühr wieder.

9 ARD Mediathek und Audiothek

Im Mai 2008 startet die ARD Mediathek. Dort können die Nutzer online Videos aller Landesrundfunkanstalten und des ZDF abrufen, darunter auch die Radio Bremen-Produktion „3 nach 9“. Die Plattform entwickelt sich kontinuierlich weiter. Heute bietet sie eine breite Palette von Funktionen, einschließlich Livestreams und personalisierten Empfehlungen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des digitalen Angebots der ARD und ergänzt das traditionelle Fernsehprogramm. Im August 2019 gehen die Mediatheken der dritten Programme in der ARD Mediathek auf.

Am 8. November 2017 startet zudem die ARD Audiothek, eine Smartphone-App. Sie bündelt Wortinhalte aus den Hörfunkwellen der ARD und des Deutschlandradios und macht sie jederzeit auf Abruf zugänglich. Die Audiothek funktioniert wie ein klassischer Streaming-Dienst. Hörer können eigene Playlists erstellen, Sendungen vormerken, Sendungen abonnieren oder herunterladen, um sie später anzuhören. Die App wird stetig weiterentwickelt und um neue Funktionen erweitert.

Quelle:

buten un binnen.

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen, 9. Juni 2025, 19.30 Uhr