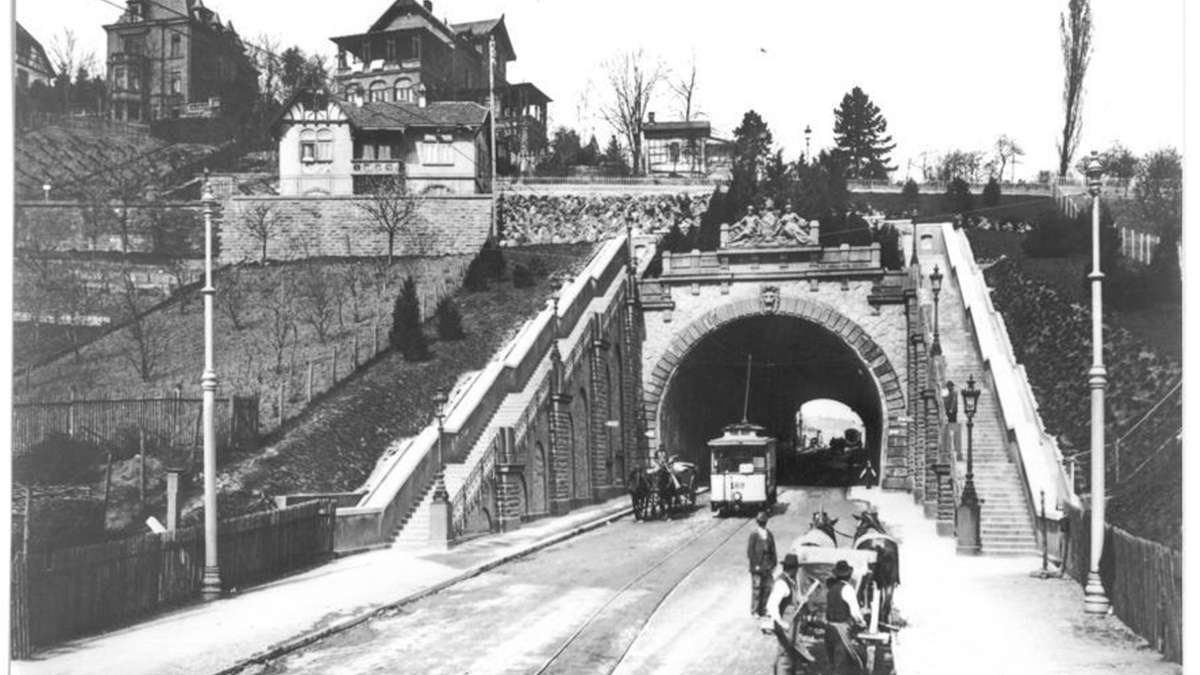

Das Tor zwischen dem Stuttgarter Süden und Westen ist 1896 eröffnet worden. Foto: SSB

Das Tor zwischen dem Stuttgarter Süden und Westen ist 1896 eröffnet worden. Foto: SSB

Der Schwabtunnel galt vor fast 130 Jahren als technischer Geniestreich. Jetzt ist ein Streit um die Nutzung von Rad- und Autofahrern entbrannt. Wir blicken auf die Anfänge.

Seinen Namen verdankt der Schwabtunnel nicht den Schwaben generell, sondern nur einem Einzelnen von ihnen: Die 125 Meter lange Röhre, die Ende des 19. Jahrhunderts eine technische Meisterleistung war, ist nach Gustav Schwab benannt – nach dem 1792 in Stuttgart geborenen Dichter, Lehrer und Pfarrer, zu dessen Verdiensten es zählt, die verstreut überlieferten Sagen des klassischen Altertums gesammelt und publiziert zu haben. Einen Platz in den Geschichtsbüchern fand der Tunnel, weil er der erste in Deutschland war, durch den ein Auto gefahren ist. Von 1902 bis 1972 war die Fahrbahn mit Schienen belegt, weshalb ein weiterer Superlativ hinzukommt: Das Bauwerk ist der erste Straßenbahntunnel der Welt.

Der Schwabtunnel steht für das Wachstum Stuttgarts

Bei der Tunneleröffnung am 29. Juni 1896 frohlockte OB Emil von Rümelin, die Heslacher seien ab sofort „keine Stuttgarter zweiter Klasse“ mehr. Denn nun waren die Arbeitersiedlungen in Heslach nicht mehr abgeschnitten vom aufblühenden Westen. Zuvor hatte man den Hasenberg umständlich umfahren oder den steilen Weg über diesen Berg nehmen müssen. Historisch betrachtet steht das Tor zwischen dem Süden und dem Westen für das Wachstum Stuttgarts. In den Anfangsjahren nutzten 4000 Fußgänger täglich den verkürzten Weg zu ihrer Arbeitsstätte.

Bis 1972 fuhr die Straßenbahn durch den Schwabtunnel. Foto: SSB Radfahrer fühlen sich an den Rand gedrängt

Bis 1972 fuhr die Straßenbahn durch den Schwabtunnel. Foto: SSB Radfahrer fühlen sich an den Rand gedrängt

Die Bauarbeiten für den zehneinhalb Meter breiten Tunnel, der heute unter Denkmalschutz steht, waren nicht einfach: Das Keupergestein an der unteren Hasenbergsteige musste durchbohrt werden – ein kompliziertes Unterfangen. Fachleute fürchteten Setzungen, weshalb aufwendige Holzverbauten für Sicherheit sorgen sollten.

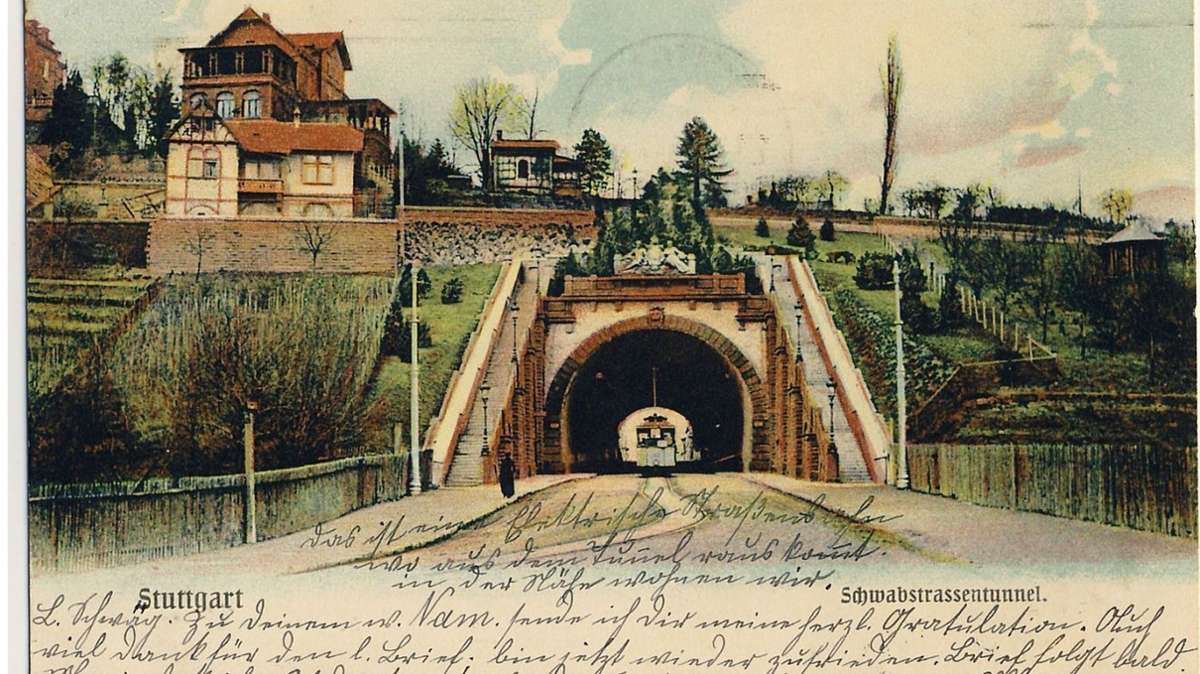

Auf alten Postkarten wird der Schwabtunnel als Schwabstraßentunnel bezeichnet, was eigentlich der korrekte Name ist. Es ist die Röhre, die zur Schwabstraße gehört. Zum 125. Geburtstag im Jahr 2021 ist das Nadelöhr saniert worden, Fliesen wurden ausgetauscht, hell gestrichen, die Beleuchtung ist verbessert, der Straßenbelag und die Gehwege sind erneuert worden.

Noch ein historisches Foto vom Schwabtunnel. Foto: Archiv

Noch ein historisches Foto vom Schwabtunnel. Foto: Archiv

Im Schnitt nutzen etwa 50 000 Fahrzeuge die schmale Verbindungsader zwischen Süd und West an jedem Tag. Radfahrer bezeichnen den Schwabtunnel als „Angststrecke“. Eigentlich dürfen sie in dieser gefährlichen Engstelle von Autofahrern gar nicht überholt werden – die motorisierten Verkehrsteilnehmern tun es aber dennoch. Die Polizei spricht von zahlreichen Verstößen. Hitzig wird die Diskussion darüber geführt, wer die Röhre künftig nutzen sollte. Eine Mehrheit zeichnet sich für eine „Umweltspur“ ab, die also Fahrräder und Busse in Richtung Westen nutzen dürfen, aber nicht Autos .

1972 ist die Straßenbahn aus dem Tunnel verbannt worden

Als der Schwabtunnel von 1894 bis 1896 nach den Plänen von Karl Kölle erbaut worden ist, waren die Rechte von Radfahrern kein Thema. Da überlegte man sich, wie Pferdekutschen am besten hindurchkommen. Laut Stadtarchiv hatte man 15 000 Kubikmeter Erde aus dem knapp 460 Meter hohen Hasenberg herausgeschafft und den Tunnel mit einer Million Ziegelsteinen ausgekleidet. Auf beiden Seiten wachen Löwen über dem Portal. Stäffele führen da wie dort zum Hasenberg hinauf. Auf der Südseite befinden sich über dem Löwenkopf noch zwei allegorische Figuren, die das Stadtwappen schmücken. Das Portal an der Westseite ist etwas zurückhaltender gestaltet, aber ebenfalls mit den Wappen versehen.

1972 ist die Straßenbahn aus dem Tunnel verbannt worden. Eine Buslinie 42 ersetzt sie seitdem. „In den 1950ern und 1960ern fuhr ich oft als Kind mit dem Achter zur Großmutter“, erinnert sich Hellmuth Frei auf der Facebook-Seite des Geschichtsprojekts Stuttgart-Album. Inge Spes schreibt: „In meiner Kindheit bin ich jeden Sonntag️ zum Heslacher Bad durchgelaufen. Wäre heute eine Zumutung für die Kids.“

Eine Karte aus den Anfangszeiten des Schwabtunnels. Foto: Sammlung Wibke Wieczorek-Becker

Eine Karte aus den Anfangszeiten des Schwabtunnels. Foto: Sammlung Wibke Wieczorek-Becker

Caro La wird nie vergessen, wie in den 1980ern auf den Treppen des Schwabtunnels Szenen für den Film „The Reunion“ mit Jason Robards gedreht worden sind. Thorsten Jeremias hat keine so guten Erinnerungen: „Der Schwabtunnel war immer ein schmutziger Ort, und wehe man musste mal durchlaufen.“ Harald Frank, ein gut informierter Kommentator im Internet-Portal des Stuttgart-Albums, weiß es genau: „Der letzte Achter verkehrte hier von der Schreiberstraße bis zum Hegelplatz am 9. Mai 1972.“

Im Zweiten Weltkrieg diente der Tunnel als Schutzraum

Einzig im Zweiten Weltkrieg diente das Tunnelgewölbe nicht dem Verkehr. Von Januar 1944 an war der Schwabtunnel Schutzraum für den Westen und für Heslach. Benachbarte Firmen hatten dies lange gefordert, weil sie auf diese Weise selbst keine Räume für Bombenangriffe bauen mussten. Etwa 1500 Menschen fanden hier Platz. Wie der Verein Schutzbauten recherchierte, waren dafür Holztribünen an beiden Seiten errichtet worden. Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind mit ihm groß geworden, können so manches über ihn erzählen. Allen ist klar, wie wichtig der Tunnel für in Stuttgart ist! Ohne ihn wäre die Stadt vor fast 130 Jahren nicht zusammengewachsen.

Diskutieren Sie mit unter: www.facebook.com/Album.Stuttgart. Wer mehr zur Stadtgeschichte erfahren will, kann den Newsletter „StZ Damals“ kostenlos abonnieren.