Kann man von einem Comeback sprechen, wenn die letzte Platte erst vier Jahre zurückliegt? Im Fall von Ella Marija Yelich-O’Connor, besser bekannt unter ihrem Künstlerinnennamen Lorde, vermutlich schon. Denn die neuseeländische Musikerin war in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit geraten.

Ihr jüngstes Album „Solar Power“ (2021) wurde zwar von Kritikerinnen gelobt, war kommerziell jedoch deutlich weniger erfolgreich als die Vorgänger „Pure Heroine“ (2013) und „Melodrama“ (2017), mit denen sie nicht nur zum Weltstar wurde, sondern ihr auch einige der größten Pophits der Zehnerjahre gelangen (zum Beispiel „Royals“, „Tennis Court“ oder „Supercut“).

Lordes Comeback begann schon im vergangenen Jahr, als ihre britische Kollegin Charli XCX auf dem extrem erfolgreichen Album „Brat“ den Song „Girl, So Confusing“ herausbrachte. Er handelt von einem Mix aus Freundschaft und Rivalität zwischen den beiden Musikerinnen. Charli beschreibt darin, wie die andere Frau sie immer wieder versetzt und dass sie sich unsicher ist, ob sie ihr wirklich wohlgesonnen ist.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin

![]()

Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport.

Fans vermuteten direkt, dass es sich dabei um Lorde handeln könnte: Die beiden wurden ungefähr zur gleichen Zeit berühmt und, wohl nicht zuletzt wegen ihrer ähnlichen Frisur, oft miteinander verglichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als dann einige Wochen später der Remix des Songs mit einem Part von Lorde erschien, war das einer der größeren Momente der jüngeren Popgeschichte: Zwei Millennial-Ikonen veröffentlichen einen gemeinsamen Song und räumen darin auch noch mit einem persönlichen Konflikt auf, der bei männlichen Kollegen gerne mal in endlosen Disstracks mündet. „Let’s work it out on the remix“, eine Zeile aus dem Song, wurde seitdem zum geflügelten Begriff dafür, offen über die eigenen Gefühle und Unsicherheiten zu sprechen.

Lorde erklärt in ihrem Text, dass sie in den letzten Jahren einen Kampf mit ihrem Körper geführt, sich runtergehungert und Angst davor gehabt habe, auf Charlis Fotos zu erscheinen – denn während deren Leben „awesome“ zu sein schien, war sie in Selbsthass gefangen.

Ob das nun der perfekte Marketing-Move oder genuine Aufrichtigkeit war, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht ist beides wahr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Externen Inhalt anzeigen

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Funktioniert hat es jedenfalls: Als Lorde ihre Fans im April per Instagram-Story in den Washington Square Park in Manhattan bestellte, wo sie als Teil eines Musikvideodrehs ihre neue Single „What Was That“ spielen wollte, kamen so viele Leute, dass die Polizei die Veranstaltung zeitweise auflöste. Einige Stunden später konnte Lorde dann doch noch vor einer deutlich kleineren Menge performen.

Auf „Virgin“ geht es um tiefe Einblicke, um Körper und Sex

In dem Song – der mit dumpfen Synthies und einer sich stetig steigernden Dringlichkeit sehr nach Lordes Zehnerjahre-Sound klingt – geht es um das Ende einer langjährigen Beziehung, um Erinnerungen daran, wie man gemeinsam MDMA im Garten genommen, geraucht und stundenlang rumgeknutscht hat. Um die dunkle Zeit nach der Trennung, in der Lorde in ihrer Wohnung alle Spiegel abgehängt hatte, um sich nicht selbst sehen zu müssen. Und um den Moment, in dem man zurückblickt und sich einfach nur fragt: Was war das bitte?! Oder, um es mit den Worten der Gen Z zu sagen: absoluter Fiebertraum.

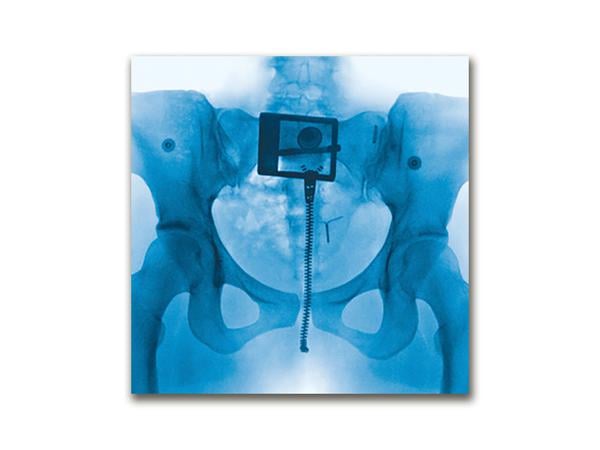

Der Song war die erste Veröffentlichung des am Freitag erschienenen Albums „Virgin“ (Universal). Auf dem bekennt sich Lorde weder zum Katholizismus noch zur Enthaltsamkeit (ganz im Gegenteil). Um Reinheit geht es ihr trotzdem – die in sich selbst. Dass es auf „Virgin“ um besonders tiefe Einblicke geht, macht bereits das Cover klar: Es zeigt ein Röntgenbild von Lordes Becken.

Das Cover von Lordes Album „Virgin“ (Universal).

Das Cover von Lordes Album „Virgin“ (Universal).

© Universal

Diese Einblicke drehen sich vor allem um die Sexualität und den Körper der Musikerin. Die Essstörung, über die die 28-Jährige seit dem Charli-XCX-Remix mehrfach in Interviews gesprochen hat, wird immer wieder thematisiert. Ihr Leben habe sich rund um das Erscheinen von „Solar Power“ nur noch ums Dünnsein gedreht, sagte sie zum Beispiel dem amerikanischen „Rolling Stone“. Mittlerweile habe sie aber Frieden mit ihrem Körper gefunden.

Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin.

Lorde

Ein wichtiges Thema ist auch Lordes Genderidentität, die sie unter anderem in dem Opener „Hammer“ anspricht: „Some days I’m a woman/ some days I’m a man“ (An manchen Tagen bin ich eine Frau/ an manchen Tagen bin ich ein Mann) heißt es an einer Stelle.

Auch in „Man of the Year“ geht es um das Erwachen der maskulinen Seite der Künstlerin. Im Video zu dem Lied klebt sie sich mit silbernem Tape die Brüste ab, was wie eine Befreiung wirkt. Sich als nonbinär bezeichnen wolle sie aber nicht, sagte sie dem „Rolling Stone“: „Ich bin eine Frau, außer an den Tagen, an denen ich ein Mann bin.“

Im Musikvideo zu „Man of the Year“ klebt sich Lorde die Brüste mit Tape ab.

Im Musikvideo zu „Man of the Year“ klebt sich Lorde die Brüste mit Tape ab.

© Thistle Brown

Lorde setzt sich auch mit ihrer Weiblichkeit und Sexualität auseinander. „Don’t know if it’s love or if it’s ovulation“ (Ich weiß nicht, ob es Liebe ist oder nur der Eisprung), singt sie auf „Hammer“.

Ende 2023 hörte sie auf, die Pille zu nehmen. Als sie ihren ersten Eisprung seit zehn Jahren gehabt habe, sei das „crazy“ gewesen. „Eine der besten Drogen, die ich je ausprobiert habe“, sagt sie. Auf „Clearblue“, einem eindringlichen, mehrstimmigen A-cappella-Stück, singt sie dann folgerichtig über ungeschützten Geschlechtsverkehr, über das Gefühl ultimativer Freiheit, das Schwanken zwischen Ekstase und Angst vor dem Ergebnis des Schwangerschaftstests.

Von ihrem langjährigen Produzenten und Pophitallzweckwaffe Jack Antonoff hat sich Lorde für „Virgin“ getrennt und stattdessen mit Jim-E Stack (Bon Iver, Haim) zusammengearbeitet. Ihr Sound orientiert sich dennoch an dem, womit sie berühmt geworden ist: Melancholische Synthieklänge und treibende Basslines erinnern an die Hits ihres zweiten Albums „Melodrama“ (2017) und wenden sich ab vom eher ruhigen, elegischen Sound auf „Solar Power“.

Mehr Pop im Tagesspiegel Zehn Alben für den Sommer Von Annahstasia über Neil Young zu Drangsal Balbina und ihr neues Album Wie trauern um einen Vater, der einen nie wollte? Weg mit der Maske Der Berliner Rapper Souly und sein neues Album „Traence“

Dass Lorde damit auch im Jahr 2025 einen Nerv trifft, ist sicher. In den sozialen Medien und Magazin-Texten wird bereits prognostiziert, dass nach dem Brat-Summer 2024 nun der Lorde-Summer folgt.

Die Beats dazu sind immer noch tanzbar, aber düsterer, die Farben weniger knallig oder gleich ganz abwesend, der Vibe mehr existenzielle Krise als unbeschwerte Party. Und was könnte besser zum Erwachsenwerden in diesen Zeiten passen?