Ein Bunker, ein Care-Paket, ein QR-Code – Schüler verwandeln das Stadtmuseum Wiesbaden in einen Ort für Mut, Migration und Mitverantwortung.

Der Luftschutzbunker im Keller der Elly-Heuss-Schule riecht nach kaltem Stein. Dunkel war es dort, feucht und eng. Jetzt leuchtet ein Tablet auf dem Museumspodest, das Besucher mitnimmt auf eine filmische Entdeckungsreise in eben diesen Keller. Die Schüler haben recherchiert, gefilmt, geschnitten. Sie haben Fragen gestellt, Spuren verfolgt, Kameras aufgestellt – und sichtbar gemacht, was fast vergessen war.

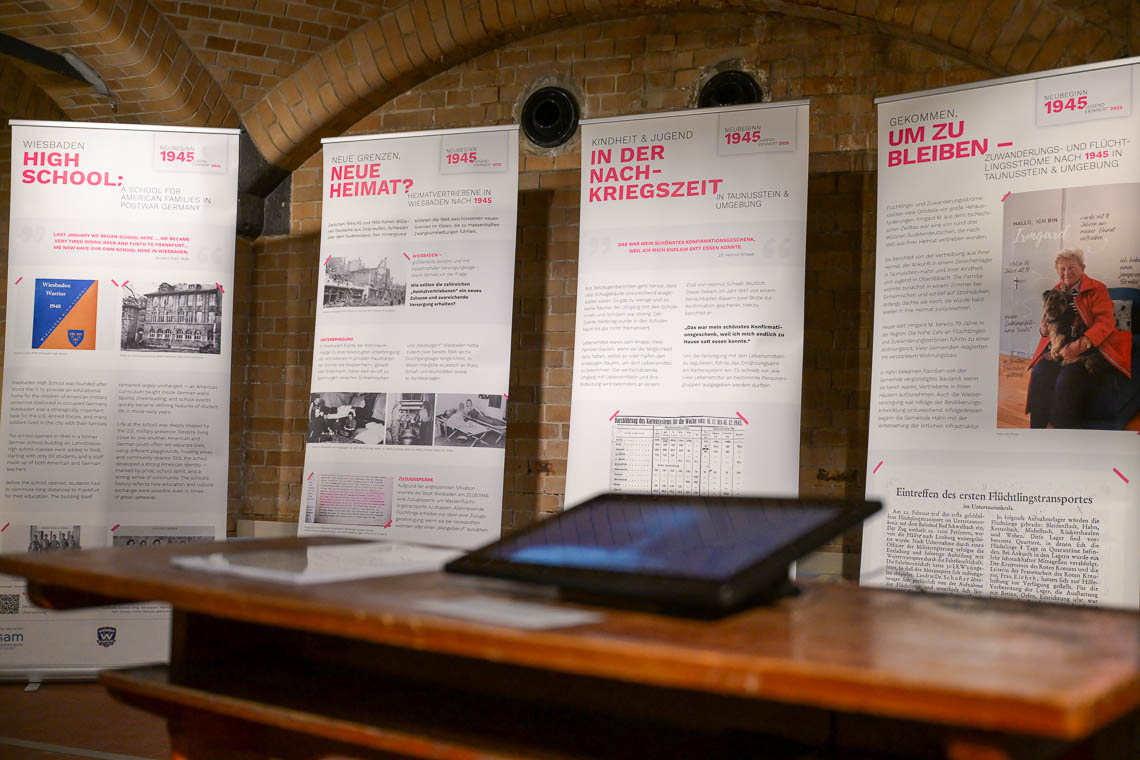

Neben dem Video, das auf dem Gerät abgerufen werden kann, erzählen vier thematische Roll-Ups von weiteren Facetten des Neuanfangs. Sie zeigen, wie sich der Schulalltag nach 1945 wandelte, welche Hilfen aus dem Ausland kamen und wie aus einer Mädchenschule ein Ort des gemeinsamen Lernens wurde – für alle.

Die Intervention Neubeginn 1945 – Jugend erinnert 2025 will mehr als ausstellen. Sie will fragen: Was bedeutet ein Neuanfang? Wer darf ankommen? Was heißt Mitverantwortung in einer Demokratie? Und: Wie übersetzt sich das Erbe von 1945 in das Heute? Vier Schulen – die Elly-Heuss-Schule, die Martin-Niemöller-Schule, das Gymnasium Taunusstein und die Wiesbaden High School – haben gemeinsam mit dem Stadtmuseum ein Projekt geschaffen, das politische Bildung lebendig macht.

Migration, Mangel, Mut

Die Beiträge der Jugendlichen sprechen mit eigener Stimme. Da ist die Martin-Niemöller-Schule, die die Flüchtlingsaufnahme in Wiesbaden nach 1945 rekonstruiert – sachlich, aber eindringlich. Damals strömten Millionen Vertriebene ins zerstörte Nachkriegsdeutschland, in Wiesbaden wurden Lager errichtet, Wohnungen beschlagnahmt. Wer bleiben durfte, hing nicht selten vom Beruf ab – und vom Willen der Einheimischen. Die Parallelen zur Gegenwart, so die Schüler, drängen sich auf. Der Wiesbadener Kurier titelte damals „Eintreffen des ersten Flüchtlingstransport.

Die Gruppe vom Gymnasium Taunusstein dokumentiert Alltag und Wandel ihrer Schulumgebung – und fragt, was Ankommen für Jugendliche in einem sich wandelnden Stadtteil bedeutet. Hierfür haben die Schüler vom Gymnasium genau hingeschaut – nicht nur in Archive, sondern auch ins eigene Umfeld. Die Jugendlichen untersuchten die Nachkriegszeit im ländlich geprägten Taunusstein und spürten nach, wie aus zerstörten Verhältnissen neue Strukturen wuchsen.

Die Klasse sichtete alte Fotos, führte Interviews mit Angehörigen, wertete Zeitungsartikel aus und fragte schließlich: Wie veränderten Migration, Armut und Arbeitskraft die Gesellschaft – damals wie heute? Ihr Roll-Up im Stadtmuseum verwebt biografische Erinnerung mit lokalem Strukturwandel. Es erzählt von einem Stadtteil im Umbruch, von neuen Nachbarn, vom Nebeneinander verschiedener Sprachen – und von der Kraft, die in Integration steckt, wenn sie ernst gemeint ist.

Sprache wird zu einer Brücke

Die Wiesbaden High School als letzte der vier Schulen brachte nicht nur eine internationale Perspektive ein, sondern auch eine Frage mit globaler Tragweite: Was bedeutet „Neubeginn“ für Menschen, deren Familiengeschichte in anderen Ländern wurzelt – und deren Blick auf Deutschland von außen geprägt ist?

Die amerikanischen Schüler beschäftigten sich mit der Rolle der US-Besatzungstruppen beim demokratischen Wiederaufbau nach 1945. Sie untersuchten, wie amerikanische Werte – oder was man dafür hielt – Einzug in den deutschen Alltag hielten: über Care-Pakete, Radio, Schulbücher, Musik. Dabei setzten sie sich zugleich kritisch mit der Rolle der USA auseinander. War Amerika Retter, Reformer, Reibungsfläche? Die Jugendlichen reflektierten Unterschiede in Erinnerungskultur und Geschichtsverständnis – zwischen Amerika und Deutschland, zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Ihr Roll-Up präsentiert sich ganz bewusst auf Englisch. Wer Deutsch lesen möchte, scannt den QR-Code. Umgekehrt funktioniert es bei den anderen Schulen. Dieser Perspektivwechsel im Format steht sinnbildlich für das Projekt: zuhören, übersetzen, verstehen.

Gert-Uwe Mende bei der Eröffnung im Sam ©2025 Volker Watschounek

Gert-Uwe Mende bei der Eröffnung im Sam ©2025 Volker Watschounek

Demokratie ist kein Erbstück

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende fand deutliche Worte zur Eröffnung: Demokratie sei kein Erbstück, sondern ein Prozess. „Was heute im Pausenhof geschieht, auf der Straße, im Verein – das ist gelebte Verantwortung.“ Er dankte den Jugendlichen für ihr Engagement – und den Lehrkräften für ihre Begleitung.

Lisa Sommer, Projektleiterin am Stadtmuseum, sprach über den langen Weg von der Idee zur Eröffnung – und über die Rolle des Museums als Ort der Beteiligung. Ihre Vision: Mehr Platz, mehr Kooperation, mehr Begegnung – und die Offenheit zu mehr solcher Projekte, in neuer Umgebung – vielleicht im ehemaligen Karstadt Sport in der Langgasse.

Erinnerung gestalten

Was bleibt? Ein Plädoyer für Teilhabe. Ein Raum, der zeigt, was Erinnerung bewirken kann, wenn sie nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommt, sondern Fragen stellt. Die Intervention ist kein Denkmal. Sie ist ein Gesprächsangebot – auch an kommende Klassen, die eingeladen sind, die Ausstellung zu besuchen, zu ergänzen, weiterzudenken.

„Neubeginn 1945 – Jugend erinnert 2025“ läuft bis 11. Januar 2026 im Stadtmuseum Wiesbaden. Der Eintritt ist frei. Und die Zukunft beginnt mit Zuhören.

Foto ©2025 Volker Watschounek

Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier.

Mehr vom sam – Stadtmuseum Wiesbaden.