Im September wird er schon 90 Jahre alt. Das glaubt sowieso kein Mensch. Seit über 60 Jahren stand er auf der Bühne – die meiste Zeit davon in Leipzig. Hier wurde er zur Legende, hat im Grunde alle großen Rollen gespielt, von denen ein Schauspieler nur träumen kann. Da hat einer was zu erzählen. Aber braucht doch einen Anstoß, einen, der beharrlich nachfragt und drängt: Schreib’s auf, Friedhelm. So, wie Söhne ihre Väter drängen sollten, bevor alles vergessen ist. Und Jan-Richard drängte. Das Ergebnis ist dieses Buch.

Das auch allen, die Friedhelm Eberle noch auf den Brettern erlebt haben, auf denen die wirklich großartigen Dramen passieren, jenen Mann zeigt, der hinter dem Schauspieler steckt. Auch wenn Friedhelm Eberle zu den Schauspielern gehört, die schon als Person eine Rolle prägen. Bei ihm konnte man das nie trennen.

Und die Jüngeren werden sowieso überrascht sein, dass dieser Eberle überhaupt kein Leipziger Gewächs war, auch kein ostdeutsches, sondern aus dem damals jedenfalls noch rußigen und grauen Oberhausen im Ruhrpott kam, wo ihm die Schauspielerkarriere ganz und gar nicht in die Wiege gelegt war. Dort lernte man noch – wie es die Väter vormachten – einen handfesten Beruf. Als Stahlbauschlosser in diesem Fall. Eine Absicherung fürs Leben.

Los geht’s mit „Die Räuber“

Aber für Friedhelm Eberle war das nie ein Lebenswunsch. Denn ihn hatte etwas anderes angefixt: das Theater. Vielleicht wirklich von Anfang an Schillers „Die Räuber“. Und spätestens 1949, als in Oberhausen das Theater wieder eröffnete, war es um ihn geschehen. Drängte ihn alles da hinauf. Und so erzählt er in seinen Erinnerungen eben auch den Weg, auf dem er überhaupt erst zum Schauspieler wurde.

Und dann den Einstieg suchte in die Welt des Schauspiels. So nebenbei und doch nicht nebenbei natürlich auch von den Frauen, in die er sich verliebte. Der ersten, der zweiten … man sucht ja ein Leben lang, ist auf völlig verschiedene Weise fasziniert.

Und begegnet derjenigen, die einen dann wirklich fürs Leben in den Bann schlägt, oft erst spät. Später, wenn man selber weiß, was einen im Leben wirklich umtreibt. Bei Eberle war es die Kammersängerin Siegrid Kehl, die er in diesen Erinnerungen immer wieder nur bewundernd „die Kehl“ nennt.

Im Dezember ist sie gestorben. Aber was er da über sie schrieb, dürfte sie noch erfahren haben.

Aber nicht Oberhausen und auch nicht Basel, wohin Eberle jenem Schauspieler folgte, der ihm das Handwerkszeug beibrachte, wurden der Startpunkt für seine Theaterkarriere, sondern das Vier-Sparten-Theater in Plauen. Im wilden Osten gelegen. Sodass Eberle für seine Karriere einen Weg ging, der geradezu gegen den Strom verlief.

Aber nicht nur wollte man den jungen Schauspieler in Plauen durchaus haben, Plauen war auch ein gutes Sprungbrett für die größeren Bühnen in der DDR. Und es war der Ort, an dem er erstmals einigen jener Kollegen und Kolleginnen begegnete, mit denen er künftig immer wieder zusammen auf der Bühne stehen würde.

Von Plauen führte ihn sein Weg an die Städtischen Bühnen in Erfurt, erstmals ein reines Schauspielhaus. Und auch das wieder ein Sprungbrett. Aber für die Leser natürlich auch ein Blick hinter die Kulissen. Wie kam einer eigentlich an seine Rollen? Was passiert, wenn Darsteller das Haus verlassen und wichtige Rollen neu besetzt werden müssen?

Und wie lebte es sich eigentlich damals in diesem Ländchen mit seiner dauerhaften Wohnungsnot? War es wirklich so trist? Oder wurde hier nicht genauso gefeiert wie westwärts auch? Und was war auf dem Theater eigentlich möglich? Auch für einen jungen Schauspieler aus dem Westen, der nicht mal dran dachte, in die allwaltende Partei einzutreten. Sich aber Marx und Lenin zu Gemüte führte, weil er wirklich wissen wollte, wie seine Wahlheimat tickte.

Im Imperium des großen KK

Nichts ist wirklich nur schwarz oder nur weiß. Wer in DDR-Zeiten ins Theater ging, wusste das. Die Stücke, in denen die Regisseure wider den Stachel löckten, das Menschliche und das Utopische hervorkitzelten, waren Publikumsmagneten. Von den Publikumszahlen in der DDR können die meisten Theater heute nur träumen.

Und das konnten selbst die Klassiker sein, die mit fein gesetzten Tönen das widerborstige Jetzt hinterfragten. Es war nicht nur das Publikum, das den doppelten Boden zu sehen gelernt hatte, es war auch die Ernsthaftigkeit vieler Regisseure, die die Gegenwart mit ihren Inszenierungen hinterfragten – ob mit Shakespeares „Hamlet“, den Eberle natürlich auch spielte, ob mit Schillers „Räuber“ oder Goethes „Faust“, wo ihm sein Schauspielkollege Gert Gütschow dann der Mephisto war.

Reihenweise lässt er die Schauspielkolleginnen und -kollegen wieder auftauchen, die seine Bühnenkarriere begleiteten, zu denen er Freundschaften pflegte und die er auch im Nachhinein noch bewundert. Freunde des Leipziger Schauspielhauses werden sie wiedererkennen. Und sich erinnern. Auch an Zeiten, als das Schauspiel der Ort in Leipzig war, an dem man die Veränderungen spüren konnte, die das Land längst erfasst hatten. Denn die knisterten in den Inszenierungen der 1980er Jahre.

Aber bis dahin war es noch eine Weile hin, als Eberle 1962 nach Leipzig kam. Vorher gilt es, das bis heute faszinierende Imperium von Karl Kayser zu bewundern, Generalintendant aller vier Leipziger Bühnen. Und selbst auch weiter als Regisseur tätig.

Auch ihn erlebte Eberle als durchaus grimmigen Dompteur. Andererseits aber auch als Förderer, der ihm den Weg öffnete in die richtig großen Rollen. Manch älterer Lokalpolitiker träumt ja bis heute von einer Generalintendanz für alle Leipziger Bühnen, weil das scheinbar Geld spart.

Obwohl es eigentlich eher um künstlerische Qualität ging. Damals. Und auch heute eigentlich gehen müsste. So nebenbei wird sichtbar, welchen Kulturreichtum sich die DDR leistete, die ja eigentlich ein armes Land war. Aber Kultur galt als Muss. Reihenweise fuhren die Arbeitskollektive in die Theater und sahen nicht nur die Klassiker. Wer lockt heute noch das arbeitende Volk ins Theater? Ganz offensichtlich niemand.

Unvorhersagbare Erfolge

Kayser aber war auch mächtig, so weit das möglich war im Arbeiter-und-Bauern-Staat. Als Mitglied des ZK der SED hatte er mehr Einfluss als andere und ermöglichte „seinen“ Ensembles aus Leipzig mehr West-Gastspiele, als sie andere Theater bekamen. Ein Glück für Eberle, dessen Verwandtschaft ja im Westen lebte.

So gesehen: eine glückliche Beziehung. Und auch ein Qualitätsvergleich. Waren die Ensembles im Westen besser? Nicht wirklich. Weshalb die Leipziger mit ihren Inszenierungen auch deshalb immer wieder eingeladen wurden. Weil sie Qualität auf die Bühne brachten, Schauspiel, das das Publikum in den Bann schlagen konnte.

Denn Theater funktioniert erst, wenn sich das Publikum da vorn wiederfindet. Angesprochen fühlt und mitgerissen. Das vergessen viele jüngere Regisseure nur zu gern. Aber Schauspieler wie Eberle wissen es. Auch wenn er in seinen Erinnerungen immer wieder erzählen kann, wie wenig vorhersagbar Erfolge waren.

Manchmal konnte da einer mit stolz geschwellter Brust sein Bestes geben – und kein Funke sprang über. Und dann wieder scheint man ein Stück hinzuluschen (vielleicht noch mit schwerem Kater vom Vortag), und trotzdem geht das Publikum mit und am Ende gibt es stehenden Applaus.

Denn über Erfolg oder Misserfolg entscheiden nicht die Kritiker. Die haben ihre eigenen Raster im Kopf. Über den Erfolg entscheiden jene unvorhersagbaren Momente, in denen Bühne und Saal verschmelzen und alle mitfiebern. Ob mit „Volpone“, dem „King Lear“ oder dem Stück, das sich Eberle immer von Herzen gewünscht hatte, bis er es 1992 auch machen durfte: „Unter dem Milchwald“.

Vergessliche Zeiten

Nebenbei spielte er auch in Filmen und „Polizeirufen“, nahm Schallplatten auf und bespielte auch kleine Bühnen. Wer es nicht mitbekommen hat, lernt hier den umtriebigen, an vielen Orten schier gleichzeitigen Eberle kennen. Aber natürlich werden die Erinnerungen, je näher er der Gegenwart kommt, immer mehr zu Nachrufen auf geliebte und bewunderte Kolleginnen und Kollegen, von denen viele tatsächlich viel zu früh gegangen sind.

Denen aber auch das Vergessenwerden droht, weil Vergesslichkeit zu einem Zeichen unserer Zeit geworden ist. Alles ist schnelllebiger und damit auch unaufmerksamer geworden. Auch das Theater. Große Inszenierungen dringen kaum noch durch.

Das war selbst in den Zeiten, als Horst Ruprecht und Wolfgang Engel Intendanten im Schauspiel Leipzig waren, noch anders. Wirklich Abschied vom Schauspiel hat Friedhelm Eberle eigentlich nie genommen. Als er die große Bühne hinter sich ließ, tauchte er auf kleinen Bühnen auf.

„Und immer wieder Theater“, hat er ein Kapitel benannt, das im Grunde sein Leben und seine Leidenschaft beschreibt. Seine Sicht auf das Schau-Spielen beschreibt er schon zum Einstieg kurz und knapp: „ICH WAR NIE, ich habe es immer nur gespielt, habe immer nur vorgegeben, es zu sein – zwar mit voller Identifikation, doch auch ‘zeigend: so ist es’.“

Und weil er wusste, wie man das macht, übernahm er auch noch eine Dozenten-, später Professorenrolle an der Hochschule für Musik und Theater, bildete ganze Generationen junger Schauspielerinnen und Schauspieler aus, die auf der Bühne und im Film berühmt wurden. Mit einigen stand er dann später selbst zusammen im Rampenlicht. Da hat man was zu erzählen, wenn es auf den 90. zugeht und der Sohn immer wieder nachhakt: „Papa, wie war das genau?“

Ein inniges Bestreben

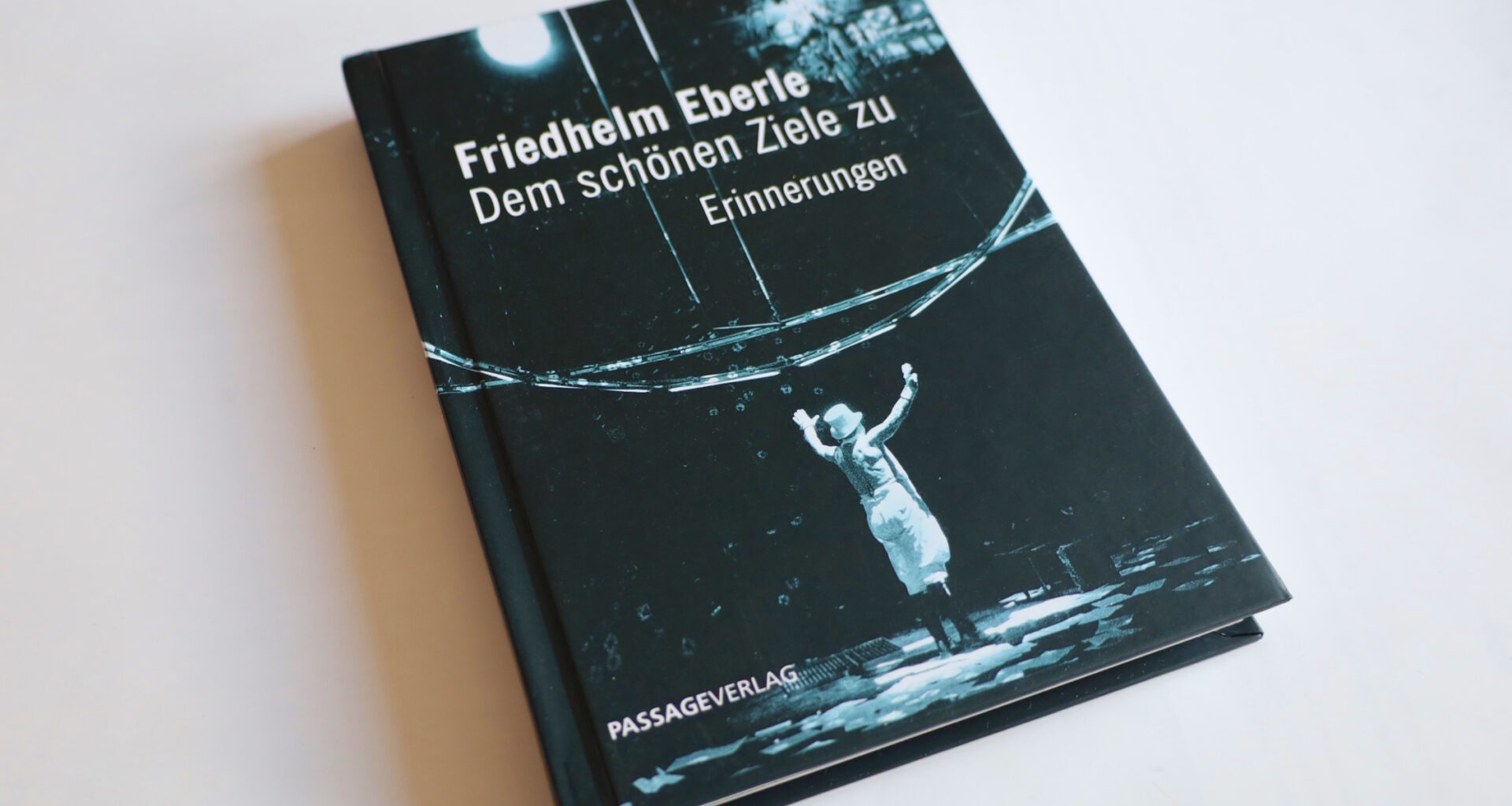

Die Söhne sollten wirklich lernen, rechtzeitig nachzufragen. Sonst verschwinden Lebensgeschichten. Und man schaut die Bilder an und weiß nicht, was man da sieht. Eine Bilderstrecke in Schwarz-Weiß schließt den Erinnerungsband ab. Erinnerung daran, dass es noch vor wenigen Jahrzehnten ganz normal war, dass man von den Inszenierungen nur gut gemachte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu sehen bekam.

Farbe gab’s erst im Theater selbst, wenn sich der Vorhang hob und man dem Auftritt der Schauspieler entgegenfieberte, die man aus vielen anderen Inszenierungen schon kannte. Wie würde es diesmal sein? Würden sie einen wieder in ihren Bann schlagen? Welchen Tell, welchen Franz Moor würden sie einem heute bieten? Und würde da etwas überspringen?

Denn dass Theater immer nur ein Bestreben ist, diese Bezauberung zu erlangen, das thematisiert Eberle immer wieder. Das steckt auch in dem Leitspruch, den er zum Buchtitel gemacht hat: „Dem schönen Ziele zu.“ Das könnte auch für andere Lebensbereiche gelten. Erklären muss man es gar nicht.

Da hat auch Eberle lieber den Rotstift angesetzt. Wenn man erst etwas erklären muss, hat das Stück nicht funktioniert. Auch das kann man lernen am Theater. Genauso wie den Frust vor den Rotstiften in den Händen der großen Geldverteiler in der Politik. Denn wenn Gier und Geiz regieren, trifft es fast immer auch das Theater. Was zumindest noch anzudeuten war.

Friedhelm Eberle Dem schönen Ziele zu Passage Verlag, Leipzig 2025, 17,50 Euro.