Für den 2023 verstorbenen Schriftsteller Martin Walser war Leipzig die Stadt der Städte, die Lesestadt Nummer eins. Und er wusste, wovon er schrieb, als er 2009 seine Notizen zu Leipzig ins Tagebuch schrieb. Wie kaum ein anderer Schriftsteller war er mit seinen Büchern auf Achse, in manchen Jahren viel länger auf Lesereisen, als er daheim war. Und nach Leipzig kam er schon 1981 zur Lesung. Neugierig auf die Stadt, ihr Publikum und natürlich auch auf die Atmosphäre. Denn in Leipzig entstand auch Literatur, die Walser faszinierte.

Das betraf 1981 insbesondere Gerd Neumann und sein Buch „Elf Uhr“, für dessen Erscheinen in der DDR sich Walser einsetze. Es sollte nicht sein. Gerade bei mutiger und widerborstiger Literatur stellten sich die Funktionäre quer. Sodass einige der besten Romane aus der DDR nicht in der DDR erschienen, sondern im Westen.

Aber Walser war eh nicht der Mann, der sich von solchen Sensibilitäten irritieren ließ. Dazu war er viel zu sehr Schriftsteller. Er spürte sein Publikum, merkte, wenn es hellwach wurde und wie es sensibel sogar auf Stellen reagierte, die für den Autor gar nicht so sensationell klangen.

Und er fürchtete sich vor den Parteifunktionären nicht, auch wenn sie sehr wählerisch waren, welches seiner Bücher in der DDR erscheinen durfte. 1981 war Walsers Roman „Im Schwanenhaus“ bei Aufbau in Vorbereitung, der viel lieber „Seelenarbeit“ veröffentlicht hätte. Aber darin gab es leider so eine Stelle …

Am Ende sind die Funktionäre eben auch an ihrer Nickligkeit und Piefigkeit gescheitert, an einem Berg von Themen, die sie in den veröffentlichten Büchern nicht benannt sehen wollten. Logisch, dass dann auch das Publikum in Walsers erster Leipziger Lesung richtig gespannt war und mitging, als der streitbare Autor zu lesen begann. 2009 schreibt er dann nieder: „Leipzig aber war schon in der DDR-Zeit auf der Landkarte, auf der ich Städte nach den Saalerlebnissen eintrage, die ich in ihnen habe, zur Lese-Stadt Nummer 1 geworden.“

Der Vorleser und sein Publikum

Das muss auch ein Autor einmal anmerken, weil es für sein Leben und Leiden so wichtig ist. Es gibt Städte, da hat das Publikum ganz feine Ohren und geht mit allen Fasern mit. Und anderswo passiert gar nichts, sitzen die Zuhörer steif da und der Vorlesende weiß überhaupt nicht, ob seine Worte im Publikum überhaupt etwas auslösen.

Das kann einen fertigmachen. Da geht es Schriftstellern wie Schauspielern. Das geht an die Substanz. Und wenn es bei jedem neuen Besuch genauso ist, dann hat selbst ein geübter Vorleser wie Walser, der extra im Stehen vorlas, um genug Bewegungsfreiheit für seine Arme zu haben, keine Lust mehr, hinzufahren.

Und natürlich versuchte Walser für sich zu analysieren, warum er das Leipziger Publikum – auch bei seinen vielen späteren Leipzig-Besuchen – als so besonders empfand. „Leipzig wurde mit München und Bonn zu einer Stadt, in der die Zuhörer feiner, schneller, genauer und stimmungsreicher reagieren als etwa in Ulm, Duisburg und Aachen.“

Vielleicht lag es ja an der alten Tradition der Buchstadt. Vielleicht lag es auch an der Buchmesse, die eben auch ein Publikum anzog, das sich sehr für die Feinheiten in den Texten der berühmten Autoren interessierte und interessiert. Aber Walser geht noch weiter: „In Leipzig entdecken die Zuhörer Sätze, die man selber noch gar nicht als besondere Sätze entdeckt hat.“

Vielleicht ist es dieses Sensorium für die feinen Töne. Vielleicht ist es aber auch eine fehlende Steifheit. Wo andernorts die Leute sitzen, als dürfe man in einer Lesung nicht mit der Wimper zucken, lassen sie sich in Leipzig von einem guten Vorleser einfangen und mitreißen. Und zeigen das dann auch. Sehr zur Freude des Vorlesers, der merkt, dass sein Geschriebenes tatsächlich die Leute erreicht. Nirgendwo kann man das besser merken als in Lesungen.

Auch der Osten ist Deutschland

Und Walser war auch immer ein Mann, der auf Resonanz aus war. Die Zeit, als er sich erstmals im Osten tummelte, war auch die Zeit, als er im Westen eine neue, lebendige Debatte über ein gutes Nationalgefühl anzustoßen versuchte. Worauf Jörg Magenau, der auch die große Walser-Biografie geschrieben hat, im Nachwort sehr ausführlich eingeht.

Ein Nachwort, das viel umfangreicher ist als Walsers Tagebucheinträge. Das aber gerade deshalb dem Leser hilft, die Tagebuchnotizen einzuordnen. Denn die sind auch im Zusammenhang zu sehen mit Walsers Verständnis von Deutschland.

Denn anders als viele seiner Landsleute, für die die DDR einfach nur Ausland war und nicht wirklich interessierte, empfand er den Osten immer als Teil Deutschlands, eine kulturelle Landschaft, die zur selben Landschaft gehörte wie die Bundesrepublik. Etwas, was viele Westdeutsche bis heute nicht hinbekommen zu denken.

Auch deshalb ist Walser noch immer aktuell. Einer, der Wiedervereinigung noch dachte, als sich die meisten Politiker in Bonn davon längst verabschiedet hatten. Auch deshalb wuchs er etlichen Lesern im Osten ans Herz. Weil es so selbstverständlich ist. Und so uneingelöst. Und Walser hatte auch ein Gespür für die wichtigen Autoren im Osten, die eine Literatur schrieben, die bleiben würde. Neben Gerd Neumann nennt Magenau auch Wulf Kirsten und Wolfgang Hilbig.

Und gleich 1989 machte sich Walser an seinen eigenen gesamtdeutschen Roman „Die Verteidigung der Kindheit“, für die er im Herbst 1989 extra nach Dresden fuhr, um die Stadt kennenzulernen. Womit er mitten hineingeriet in den Dresdner Teil der Friedlichen Revolution.

Das Verlangen nach Schönheit

Auch das rechnete ihm das Publikum hoch an: Dass er es nicht – wie andere – bei verbalen Äußerungen beließ, sondern sich wirklich für den Osten interessierte. Womit etwas deutlich wird, was auch manche Autoren nicht verinnerlicht haben: dass Literatur aus Resonanzen besteht, aus einem erlebbaren Zwiegespräch von Autor und Leser. Beide reagieren aufeinander. Wo das nicht passiert, passiert auch keine Literatur.

Und noch etwas findet Magenau – bei Walser und bei Neumann: das Verlangen nach Schönheit. Denn das ist eine der stärksten Motivationen für Literatur, „die Dinge schöner machen, als sie sind“, sie leuchten lassen, ihnen Farben geben, sodass sie die Leserinnen und Leser in den Bann schlagen und Aufmerksamkeit erwecken. Eine Kunst, die die wirklich begabten Autoren beherrschen. Auch deshalb fühlte sich Walser einigen Autoren im Osten immer sehr nah. Weil sie es genauso sahen. Und die Notwendigkeit, die Dinge schöner zu machen, gab es in der altbackenen Bundesrepublik genauso wie in der rußigen DDR.

Aber Walser wusste eben auch, dass nicht nur das Schreiben und Lesen riskant war (im Osten sowieso), sondern auch das Vorlesen. „Das Vorlesen darf immer riskant sein“, schrieb er in sein Tagebuch. „Für beide. Für den, der liest, und für die, die zuhören.“

Der vorn am Pult steht und liest, spürt, ob die Spannung sich aufbaut und das Risiko sich gelohnt hat. Und irgendwann ist dann klar, dass er lieber jede Lesung in Leipzig zusagt, wo er immer auf eine hochgradig sensibles Publikum trifft, als zum Beispiel in eine dieser stocknüchternen Städte zu fahren, wo beim Vorlesen nichts passiert. Und das Vorlesen selbst zur Qual wird. Denn wie in einem guten Gespräch wartet auch der Vorleser auf jedes kleine Zeichen, dass er gehört wird. Und nicht einsam und allein da oben steht und sich vergebens müht.

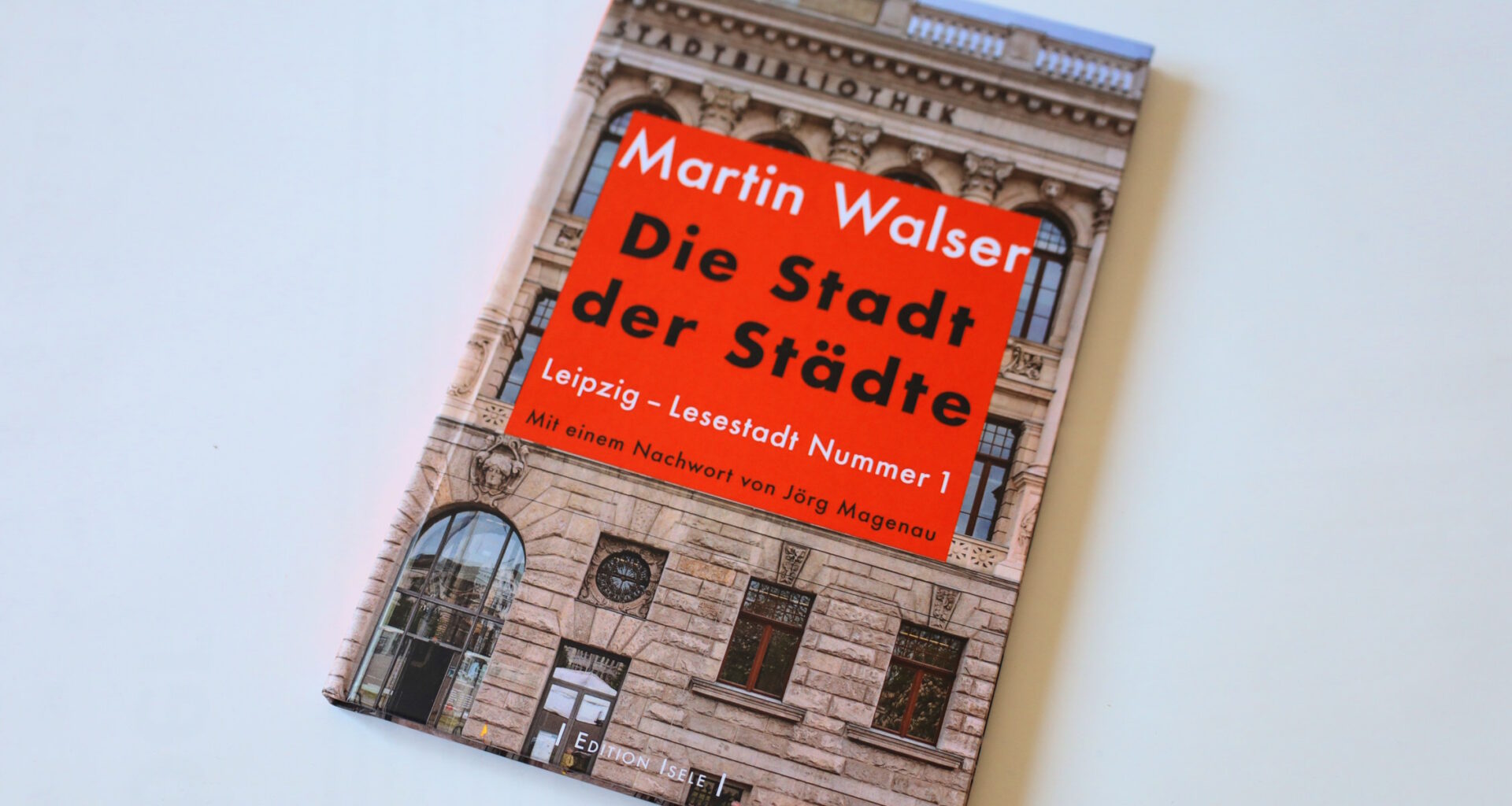

Martin Walser „Die Stadt der Städte“ Edition Isele, Eggingen 2025, 16,80 Euro.