Eine Studie bringt es an den Tag: Wer einen glücklich machenden Stimmungs-Booster sucht, sollte Kunst anschauen. Es gibt sie sogar auf Rezept. Müssten Kunstschaffende nicht vor Glück schreien? ntv.de hat sich von Wien bis Berlin auf Spurensuche begeben.

Manchmal reicht ein bisschen Farbe aus und schwuppdiwupp macht der Kopf Luftsprünge. So viel leichter fühlt sich der Alltag mit Bildern im Blick an. Kunstliebhaber ahnen längst, was Wissenschaftler belegen: Der Zusammenhang von Gesundheit und Kunst oder überhaupt Kultur beschäftigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Jahren. Die Forscherin MacKenzie Trupp von der Universität Wien hat sich erneut des Themas angenommen. Kann ein Kunsterlebnis ein Stimmungs-Booster sein, das Wohlbefinden steigern? Achtung, Spoiler. Die Antwort der Wissenschaftlerin ist „ja“.

2023 kommt Trupp zu dem Schluss, dass das Betrachten eines digitalen Monet-Gemäldes in nur weniger als zwei Minuten das subjektive Wohlbefinden verbessern kann. Doch sie stellt auch fest, dass die Auswirkungen des bloßen Betrachtens der Seerosen von Monet oder anderen Malereien noch „weitgehend unerforscht“ sind. Die bisherigen Erkenntnisse sind zudem teilweise widersprüchlich. Daher fasst Mackenzie Trupp insgesamt 38 Studien mit 6805 Teilnehmenden zusammen – sie will wissen, welche psychologischen Prozesse beim Kunstgenuss zu mehr Wohlbefinden führen können.

„Kunst wird oft als Luxus angesehen, aber unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Betrachten von Kunst das Wohlbefinden erheblich fördern kann“, sagt Trupp. Wo man Leinwände und Papierarbeiten ansieht, Installationen erlebt oder Skulpturen bestaunt, ist dabei einerlei. Es kann im Museum, im öffentlichen Raum, zu Hause, in einer Klinik oder eben auf dem Bildschirm sein. Trupp bestätigt mit ihrer im „Journal of Positive Psychology“ veröffentlichten Metastudie, dass Kunst „glücklich macht“.

Tägliche Euphorisierungsspitzen

Fünf verschiedene Mechanismen beeinflussen dabei die psychische Verfassung: Kunst aktiviert unter anderem kognitive Effekte, die das Gedächtnis ankurbeln und die Aufmerksamkeit erhöhen. Sie kann eine soziale Komponente haben, denn durch gemeinsames Erleben wird das Gefühl von Einsamkeit verringert. Emotionen werden aktiviert, Empathie gesteigert, Neugier geweckt.

Selbsttransformative Mechanismen geben sogar ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Für die kleinen Kunst-Euphorisierungsspitzen sind viele Faktoren verantwortlich. Die Forschenden aus Wien sehen in der Kunst daher ein kostengünstiges Mittel zur Unterstützung der psychischen Gesundheit. Kunstwerke seien in öffentlichen und privaten Räumen präsent und ließen sich so leicht ins eigene Leben integrieren, betonen sie.

Müssten KünstlerInnen dann nicht ständig vor Glück überschäumen, da sie durch ihre Arbeit konstant von Kunst umgeben sind? Die japanische Künstlerin Yayoi Kusama sieht in ihrer Kunstherstellung Heilung. Sie lebt und arbeitet seit 1977 in einer psychiatrischen Klinik in Tokio. Mit ihren magischen All-Over Polka-Dots und Infinity-Rooms ist sie berühmt geworden. Die 96-Jährige schöpft Energie aus ihrem Schaffen.

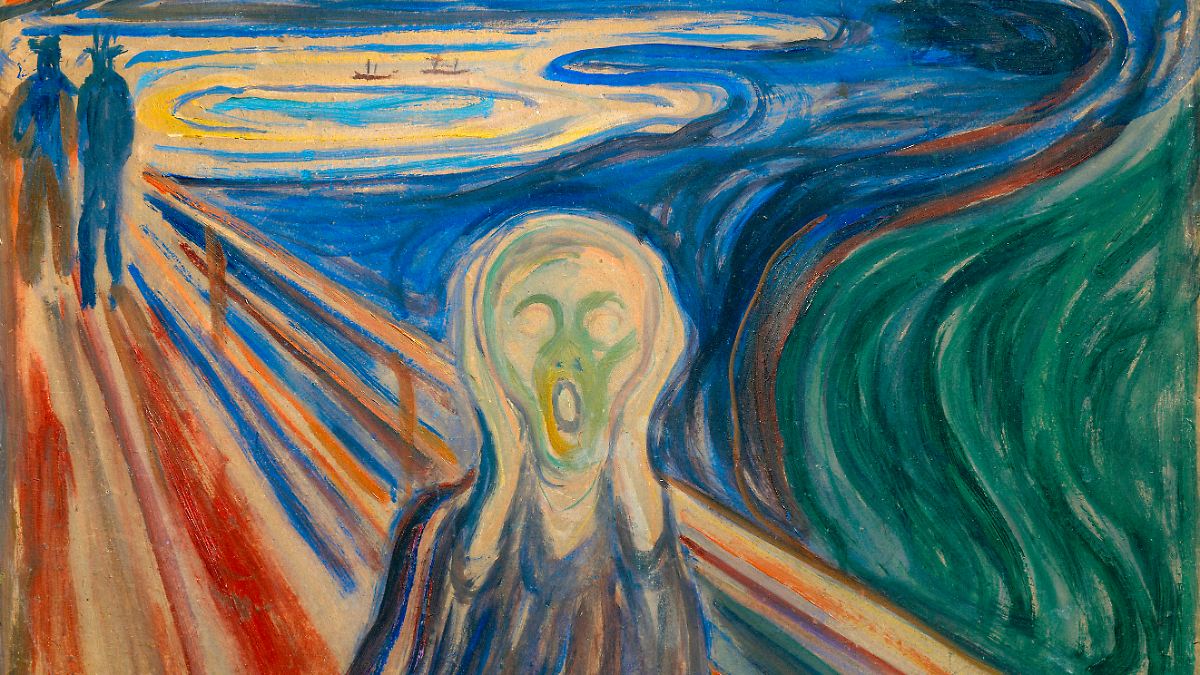

Edvard Munch hat seine Angstzustände und existenziellen Zweifel in dem weltbekannten Gemälde „Der Schrei“ verewigt. Kann die Leinwand also zum Ort der Heilung, der Pinsel ein Werkzeug der inneren Befreiung werden?

Charlie Stein in ihrem Berliner Atelier, inszeniert von Olaf Heine für ein Buch.

(Foto: Olaf Heine)

Diese Frage hätte die Künstlerin Charlie Stein vor fünf Jahren verneint. „Kunst machen muss wehtun, es ist ein schmerzhafter Prozess. Mittlerweile sehe ich das differenzierter“ erzählt sie ntv.de in Berlin. In einer schweren Lebensphase habe die Kunst sie gerettet. „Ich bin demütig geworden über die Kraft, die im Erschaffen von etwas liegt, was nur du willst. Diese Selbstermächtigung an einem Ort, den man zudem selbst bestimmt, das hat etwas Magisches und Heilsames.“ Als Konzeptkünstlerin und rational denkender Mensch sei sie von dieser Erkenntnis selbst überrascht gewesen, sagt sie.

Kann Charlie Stein nachvollziehen, dass das Betrachten von Bildern Glückswellen auslösen kann? Das könne sie sich lediglich wünschen, da sie schließlich die Person sei, die die Kunst mache, sagt sie nachdenklich. Sie erinnert sich an ein Erlebnis in einem chinesischen Wanderkindergarten in Shanghai, dort hat sie während eines Atelier-Stipendiums gearbeitet. Eine Kunsttherapeutin sei gekommen und habe mit der Gruppe kleine Tonarbeiten begonnen. „Die Kinder waren innerhalb von Minuten ruhig und beseelt. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Sie haben gesehen, wie sie selbst in dem weichen Material Eindrücke hinterlassen.“ In der eigenen Kunstproduktion sehe sie sich jeden Tag unmittelbar mit der eigenen Existenz konfrontiert, was nicht immer leicht sei.

Eine gelungene Allianz

Wenn Kunst der Psyche laut Wissenschaft guttut – könnte Kunst dann nicht per Rezept verschrieben werden? Klingt erst einmal schräg, ist aber im Kommen. Dank eines internationalen Pilotprojektes „Arts on Perscription in the Baltic Sea Region“ mit Partnerschaften in sieben europäischen Ländern gibt es an der Bremer Volkshochschule „Kunst auf Rezept“. Die Nachfrage war in den vergangenen drei VHS-Semestern hoch. Es gab sogar Wartelisten für die Kurse. „In der Arbeit mit den Teilnehmenden haben wir beobachtet, wie gut die künstlerische Betätigung tut und dass sie das Wohlbefinden positiv beeinflusst“, erzählt Hannah Goebel ntv.de. Sie leitet für die VHS dieses Pilotprojekt, das in diesem Jahr endet. Goebel und ihr Team arbeiten allerdings daran, dass die Idee nicht versiegt und weiterhin Menschen beseelt.

Hilfe zur Selbsthilfe bietet das Berliner Bode-Museum – ausgehend von dem Wissen, dass kanadische Ärzte seit 2018 eine Museumstherapie verschreiben. Denn die regelmäßige Teilnahme an kulturellen Angeboten kann den Cortisolspiegel senken und gleichzeitig Serotonin, das „Glückshormon“, produzieren. Es hat sich gezeigt, dass die Meditationspraktik der Achtsamkeit die negative Dimension von psychischem Stress reduziert – teils mit ähnlichen Ergebnissen wie Antidepressiva.

Im Bode-Museum bietet das Projekt „Das heilende Museum. Achtsamkeit und Meditation im Kunstraum“ Hilfe.

(Foto: Hahn+Hartung)

Seit April kann das Publikum im Bode-Museum praktische Achtsamkeitsübungen in einem extra eingerichteten Raum erlernen. Dafür wurden unterschiedliche Meditationstechniken miteinander verwebt. „Das heilende Museum“ ist als kostenloser Audioguide niedrigschwellig mit dem Handy oder auf der Museumswebseite abrufbar.

Kunst und Medizin gehören enger zusammen, als man also dachte – das hat man inzwischen auch an der Berliner Charité erkannt. Dort möchte man nun zum Leuchtturm für die wissenschaftliche Erforschung von Medizin und Kunst werden.

Bereits in der Antike und im Mittelalter wurde Kunst heilende Wirkung nachgesagt. Das Wissen darum ist jedoch über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. Genau hier setzt das neue Netzwerk „Kunst und Medizin“ von Stefan Willich an. Er ist Direktor am Institut für Sozialmedizin an der Charité und nebenbei Geiger und Dirigent. Willich möchte bestehende Erkenntnisse bündeln, Therapien besser erfassen und langfristig Leitlinien entwickeln. Perspektivisch könnte aus dem Netzwerk sogar ein eigenes Institut entstehen.