Sinalco statt Coca-Cola, Adidas statt Nike und Threema statt Whatsapp: In Deutschland greifen immer mehr Menschen bewusst zu europäischen Produkten statt zu großen US-Marken. Was auf den ersten Blick nach persönlichen Vorlieben aussieht, ist eigentlich als klares Zeichen gegen die wirtschaftspolitische Linie der USA gedacht. Dahinter verbirgt sich die Protestbewegung „Buy European“.

Was steckt hinter der Bewegung „Buy European“?

Hintergrund ist der sich zuspitzende Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten, gekennzeichnet durch neue Zölle und wirtschaftlichen Protektionismus. Die Bewegung „Buy European“ setzt genau hier an: Sie appelliert an die Konsumenten, durch alltägliche Kaufentscheidungen ein politisches Zeichen zu setzen. Der Verzicht auf amerikanische Marken – sei es bei Getränken, Kleidung oder Technik – soll ein deutliches Nein zur aktuellen US-Zollpolitik und ein Ja zur Unterstützung europäischer Produkte und Dienstleistungen sein.

Angefangen hat alles Ende Februar mit dem Aufruf „Let’s make Europe stronger by buying European!“ („Machen wir Europa stärker, indem wir europäisch kaufen!“) des finnischen Social-Media- und Desinformationsexperten Pekka Kallioniemi auf der Plattform X. Seinem Post hat der Finne eine Liste mit europäischen Alternativen zu US-amerikanischen Produkten beigefügt. Mehr als 5600 Mal wurde der Beitrag seitdem geteilt.

Europäische Alternativen zu US-Produkten

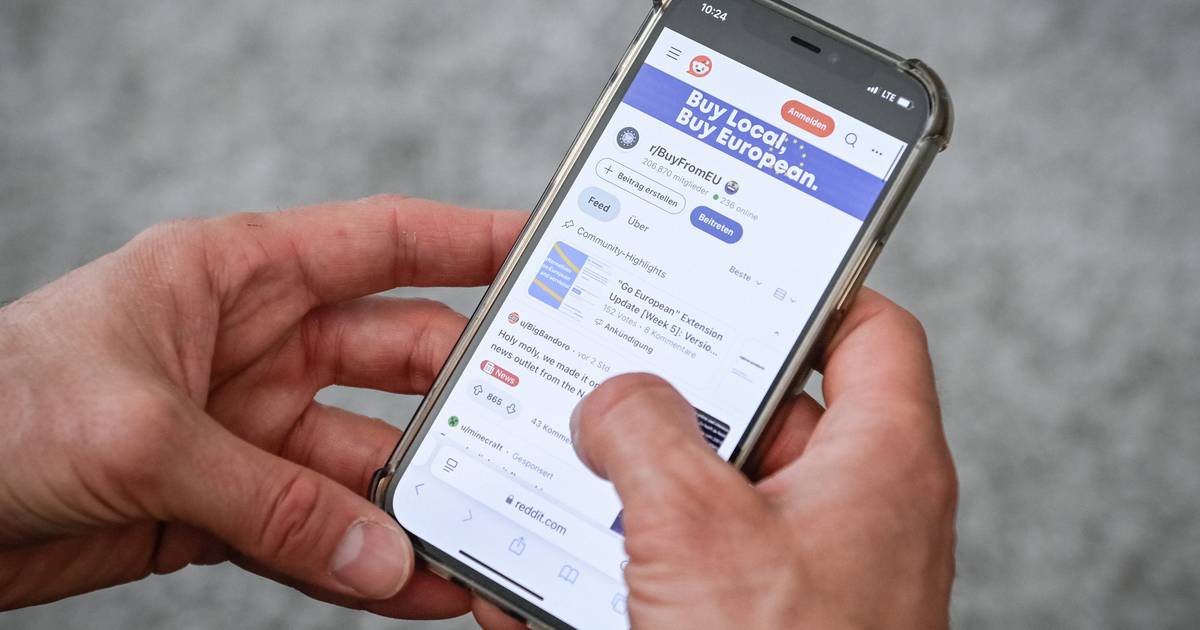

Wenige Tage zuvor war auf der Plattform Reddit bereits die Gruppe „BuyFromEU“ gegründet worden, wo Nutzer sich ebenfalls darüber austauschen, wie sie durch ihr Kaufverhalten gegen die US-Politik vorgehen und europäische Unternehmen stärken können. Inzwischen zählt die Gruppe mehr als 215.000 Mitglieder. Auch das aus einer Diskussion auf Reddit hervorgegangene Online-Verzeichnis „Go European“ hilft Verbrauchern dabei, europäische Produkte zu erkennen. „Europäisch zu sein wird schnell zu einem Alleinstellungsmerkmal für Marken, und wir sind hier, um die Verbraucher bei ihrer Entdeckung zu unterstützen“, heißt es etwa auf der Website. Laut eigenen Angaben seien dort mittlerweile mehr als 2000 europäische Produkte und Dienstleistungen gelistet. Die Seite verzeichne täglich mehr als 20.000 Aufrufe. Betreut wird der spendenfinanzierte Online-Katalog von rund 60 Freiwilligen.

Doch der Protest findet längst nicht mehr nur im Digitalen statt. Inzwischen hat er seinen Weg auch direkt dahin gefunden, wo eingekauft wird: So haben Anhänger der „Buy European“-Bewegung etwa damit begonnen, US-Produkte in Supermärkten umzudrehen oder diese auf den Kopf zu stellen. Das Ziel dahinter: Die europäischen Alternativen sichtbarer machen.

Welchen Effekt kann die Bewegung haben?

Während die Bewegung im Netz und in Supermärkten also an Fahrt aufnimmt, stellt sich die Frage, wie wirksam ein solcher Konsumprotest tatsächlich sein kann: „Natürlich haben Konsumenten eine gewisse Macht“, sagt Samina Sultan, Ökonomin für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel beim Institut der deutschen Wirtschaft. „Es ist in unserer global vernetzten Welt aber sehr schwierig, ein Land durch einen Konsumentenboykott zu treffen.“ Denn Liefer- und Produktionsketten beschränken sich nur selten auf ein bestimmtes Land. Für fertige Waren werden diverse Vorprodukte benötigt, die aus vielen verschiedenen Ländern kommen können, mitunter sogar aus Deutschland.

Auch auf der Unternehmensebene sei es mitunter schwierig, abzuschätzen, wen der Boykott letztlich trifft. Ein Beispiel: „McDonalds steht für die USA wie kein anderes Fast-Food-Unternehmen. Es handelt sich jedoch um ein Franchise-Unternehmen. Das heißt, neben dem Mutterkonzern, trifft der Boykott auch den deutschen Franchise-Nehmer und damit die deutsche Wirtschaft“, erklärt die Ökonomin. Wenn die Initiative jedoch an Fahrt aufnehme, bald noch deutlich mehr Menschen dem Trend folgen würden und das Ganze gezielt koordiniert werden würde, zum Beispiel durch Handelskonzerne oder die Verbraucherzentralen, könne durchaus ein größerer Effekt für die US-Wirtschaft entstehen. „In der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist jedoch politisches Handeln gefragt, um das zu kontern, was in puncto Zollpolitik aus den USA auf uns zukommt“, sagt Sultan.

Die Verbraucherzentrale NRW teilt diese Einschätzung, wie ein Sprecher unserer Redaktion mitteilt: „Man kann seinen Unmut im Sinne von politischem Konsum durchaus äußern. Ob die Bewegung aber wirklich groß genug wird, dass die USA das zu spüren bekommen, kann man noch nicht sagen.“ Ein erster Schritt auf politischer Ebene könne die Verbesserung von Herkunftsbezeichnungen auf Produkten sein. Diese seien vor allem bei verarbeiteten Produkten in der Regel sehr unvollständig. „Das würde es Konsumenten sehr viel leichter machen, zu erkennen, ob ein Produkt wirklich aus den USA oder nicht in Teilen doch aus Europa stammt“, so der Sprecher.