Fragen & Antworten

Standdatum: 5. Juli 2025.

Autorinnen und Autoren:

Alexander Schnackenburg

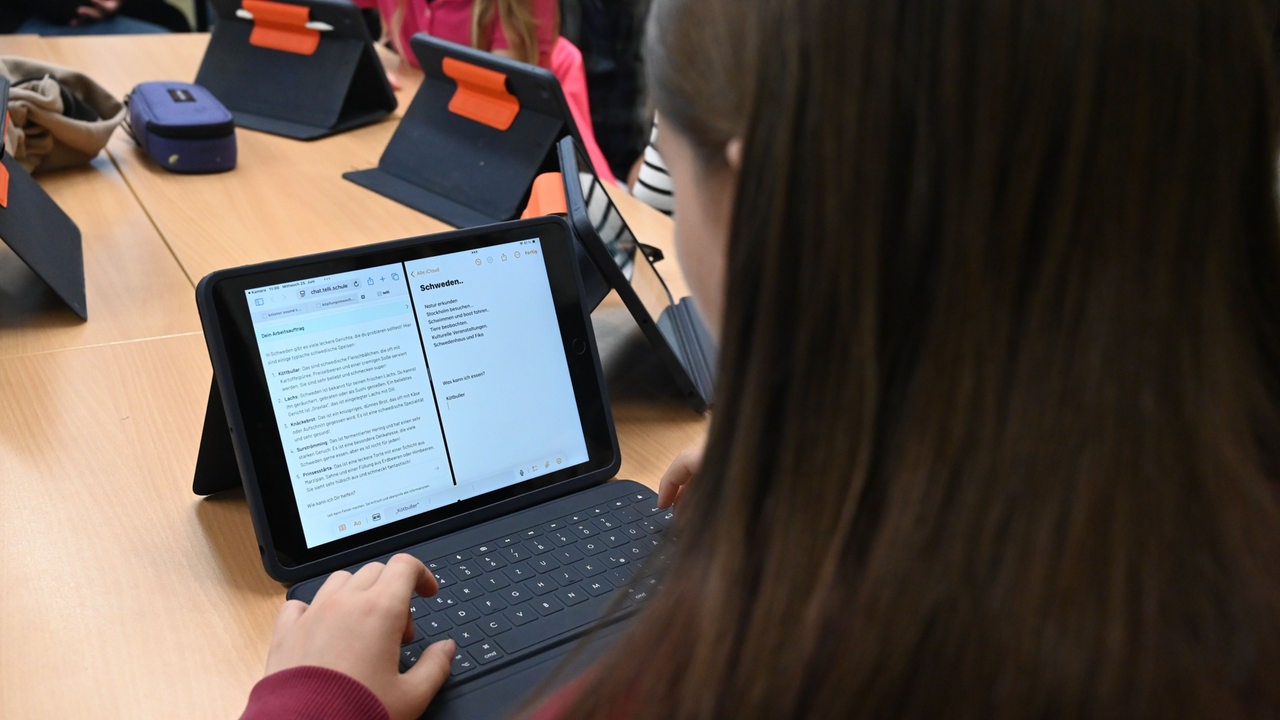

In Bremen nutzen einige Schülerinnen und Schüler künstliche Intelligenz bereits heute auf ihren Tablets.

Bild: dpa | Carmen Jaspersen

Bremen setzt in der Schule verstärkt auf Künstliche Intelligenz. Das wird den Unterricht verändern. Aber wie? Großen Chancen stehen auch erhebliche Risiken gegenüber.

Telli heißt der KI-Chatbot, den Bremen kürzlich allen öffentlichen Schulen des Landes zur Verfügung gestellt hat. Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler sollen Telli nutzen. Zum einen unmittelbar für den Unterricht. Zum anderen, um generell den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu trainieren. Denn unstrittig ist: KI spielt eine immer größere Rolle im Leben, zumal in der Berufswelt – und darauf müssen die Schulen ihre Schülerinnen und Schüler vorbereiten.

Wie sich der Schulunterricht durch KI verändern könnte – darüber hat buten un binnen mit der Oldenburger Pädagogik-Professorin Felicitas Macgilchrist gesprochen sowie mit Thomas Kieckbusch aus dem Referat „Medien und Bildung in der digitalen Welt“ des Bremer Bildungsressorts.

Felicitas Macgilchrist lehrt „Digitale Bildung in der Schule“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Bild: privat

Welche Chancen ergeben sich durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für den Schulunterricht?

Felicitas Macgilchrist ist Professorin für Digitale Bildung in der Schule an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Sie ist überzeugt davon, dass KI eine kreative und kritische Medienbildung stärken kann.

Wenn wir wollen, dass junge Menschen klug und gut damit umgehen können, dann ist es richtig, in der Schule damit anzufangen.

Pädagogik-Professorin Felicitas Macgilchrist

Wie das aussehen kann, erklärt Thomas Kieckbusch, ebenfalls von Haus aus ein Pädagoge. Er sieht KI vor allem als Werkzeug und Inspirationsquelle, der man Rollen zuweisen kann: „Statt der KI zu sagen: ‚Schreibe mir den Aufsatz!‘, kann ich beispielsweise sagen: ‚Ich habe zu diesem oder jenem Thema keine gute Idee für den Einstieg, bitte mache mir drei Vorschläge!'“, sagt Kieckbusch.

Auch könne man sich die Fähigkeit der KI, verschiedene Rollen einzunehmen, gut für Erörterungen nutzen: „Die KI kann mir sowohl Argumente für einen schnellen Atomausstieg liefern als auch für das genaue Gegenteil, je nachdem, welche Rolle ich ihr zuweise.“ Entsprechend eigne sich KI auch für Lehrerinnen und Lehrer, um ungewöhnliche Meinungen und Perspektiven in den Unterricht zu holen.

Schließlich lasse sich KI für Nachhilfe nutzen: „Ich kann mir immer wieder in einfachen Worten einen Sachverhalt erklären lassen, eventuell auch in einer anderen Sprache“, so Kieckbusch. Die KI habe an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr Zeit, verliere nie die Nerven.

Der Pädagoge Thomas Kieckbusch ist „Referent für Medien und Bildung in der digitalen Welt“ im Bremer Bildungsressort.

Bild: Oliver Bouwer

Welche grundsätzlichen Schwächen von KI sollte man bei ihrem Einsatz in der Schule im Blick haben?

Man müsse immer im Hinterkopf behalten, auf welcher Basis ein Chatbot wie Telli Erklärungen anbiete, sagt Macgilchrist: „Die Datensätze sind westlich und durch das Internet geprägt, vor allem durch junge Männer.“ Das spiegele sich auch in den Antworten des Chatbots wider.

Feministische, diverse, plurale oder gar durch fernöstliche Kulturen geprägte Antworten dürfe man im Normalfall nicht von dem Chatbot erwarten. „Das ist durchaus eine Gefahr für die Demokratie“, sagt sie dazu. Entsprechend wichtig sei es, dass diejenigen, die mit dem Chatbot arbeiten, zusätzlich andere Quellen zur Recherche nutzen.

Welche Risiken birgt der Einsatz von KI darüber hinaus im Unterricht?

Schon heute, so Kieckbusch, beschleiche viele Lehrerinnen und Lehrern bei der Durchsicht von Hausaufgaben immer mal wieder das Gefühl, dass sie keine authentischen Schulaufsätze vor sich hätten, sondern Ergebnisse einer KI. „Das betrifft alle Fächer, in denen viel mit Texten gearbeitet wird“, so Kieckbusch. Wie verbreitet der Einsatz von KI bei Online-Präsentationen oder zum Lösen naturwissenschaftlicher Aufgaben unter Schülern sei, lasse sich schwer sagen.

Noch folgenreicher als das Fälschen von Hausaufgaben aber könne sein, dass einige Schüler – wie auch Erwachsene – KI als „Wissensmaschine“ missverständen. „Sie verlieren aus dem Blick, dass KI dem Nutzer oft auch Kompetenz vorgaukelt und legen in der Folge zu viel Vertrauen in die KI“, sagt Kieckbusch dazu. Statt beispielsweise die App der Bremer Straßenbahn AG zu nutzen, um eine Straßenbahnverbindung zu recherchieren, fragten die Leute direkt die KI – und übersprängen damit eine Kompetenzstufe. Falsche Ergebnisse könnten die Folge sein.

Wie kann man Schülern vermitteln, dass sie noch selbst nachdenken und lernen müssen statt ständig den Antworten der KI zu vertrauen?

„Man muss den Schülern klar vor Augen führen, wie dumm KI ist“, sagt Macgilchrist dazu. Ihren Studentinnen und Studenten gibt sie zur Veranschaulichung gern diese Aufgabe: „Ich lasse sie zu einem Thema ihrer Wahl, in dem sie sich besonders gut auskennen, einen Text durch die KI erstellen.“ Im nächsten Schritt fordere sie die Studis dazu auf, die Lücken oder auch Schwächen des Textes aufzudecken.

Das Ergebnis sei fast immer das Gleiche: Die Studis entdeckten unzählige Schwachstellen und Lücken in dem Text. „Das Tückische daran ist, dass jemand, der nicht im Thema steckt, denselben Text oft völlig in Ordnung finden wird“, fügt Macgilchrist einen weiteren kritischen Aspekt hinzu.

Wie wird KI den Unterricht verändern?

Thomas Kieckbusch glaubt nicht, dass KI den Schulunterricht in den kommenden Jahren wesentlich verändern wird. „Aber ich bin mir sicher, dass KI dazu beitragen wird, neue Inhalte, neue Blickwinkel und Positionen auf den Lernstoff für den Unterricht zu gewinnen und dadurch auch neue Aufgaben- und Prüfungsformate zu entwickeln.“

Das glaubt auch Macgilchrist. Sie geht davon aus, dass Lehrende künftig mehr auf den Lernprozess und weniger auf die Ergebnisse gucken werden. „Denn die Ergebnisse kann man ja erstellen lassen“, sagt sie mit Blick auf die KI. Schon jetzt hätten deshalb einige Hochschulen, etwa die Prager Wirtschaftsuni, Bachelorarbeiten abgeschafft. Auch der Sinn von Masterarbeiten würde vermehrt infrage gestellt.

Quelle:

buten un binnen.

Dieses Thema im Programm:

buten un binnen, 25. Juni 2025, 19:30 Uhr