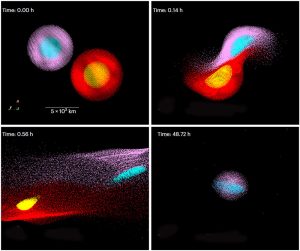

So könnte die Kollision abgelaufen sein. Der Proto-Merkur ist durch rosa Mantelmaterial und einen türkisfarbenen Kern dargestellt. © Universität Tübingen/ Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-025-02582-y

So könnte die Kollision abgelaufen sein. Der Proto-Merkur ist durch rosa Mantelmaterial und einen türkisfarbenen Kern dargestellt. © Universität Tübingen/ Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-025-02582-y

Kollision zweier fast gleichgroßer Protoplaneten

Das Ergebnis: “Eine seitlich streifende Kollision zweier ungefähr gleichgroßer Planetenembryos kann den heutigen Merkur reproduzieren“, berichten die Planetenforscher. „Das Ereignis muss dabei heftig genug sein, um den Mantel zu dezimieren, darf aber den Kern des Protoplaneten möglichst wenig beschädigen.“ Am besten passte dazu ein mit 20 Kilometer pro Sekunde eher langsamer Treffer in einem Winkel von rund 30 bis 40 Grad, wie die Simulationen ergaben.

Bei einem solchen Zusammenstoß entreißt der Kollisionspartner dem Proto-Merkur einen Großteil seines Gesteinsmantels. Übrig bleibt eine Trümmerwolke und ein kleinerer Planet, der nach zwölf bis 35 Stunden etwa die Masse und den Kernanteil des heutigen Merkur aufweist.

„Die plausibelste Hypothese“

Nach Ansicht der Planetenforscher kann dieses Szenario am besten erklären, warum der Merkur so einzigartig unter den Gesteinsplaneten unseres Sonnensystems ist. „Unsere Resultate bestätigen, dass ein einziger großer Zusammenstoß die plausibelste Hypothese für die Bildung des Merkur ist“, konstatieren Franco und seine Kollegen. Allerdings räumen sie auch ein, dass ihre Simulation noch nicht alle Aspekte des Szenarios erfasst hat. So bleibt die Frage offen, was nach der Kollision mit dem zweiten Protoplaneten passiert ist.

Dennoch hält auch Luca Maltagliati, leitender Redakteur von Nature Astronomy, dieses Szenario für durchaus wahrscheinlich: „Während bisherige Vorschläge verschiedenste Arten von Einschlägen umfassten, zeigt diese Studie, dass auch das einfachste und wahrscheinlichste Szenario – eine Streifkollision zwischen zwei ähnlich großen Himmelskörpern – die beobachteten Merkur-Eigenschaften erklären kann“, schreibt er in einem begleitenden Kommentar.

Relevant auch für Exoplaneten

Interessant könnte das neue Szenario auch für die Exoplaneten-Forschung sein. Denn in fremden Planetensystemen wurden schon mehrfach Planeten entdeckt, die dem Merkur in ihrer Struktur sehr ähneln. Auch sie könnten demnach aus einem solchen „Streifschuss“ hervorgegangen sein. „Unsere Ergebnisse werfen die Frage auf, ob auch Planeten um andere Sterne vielleicht durch ähnliche Kollisionen geformt wurden“, so Franco und seine Kollegen. (Nature Astronomy, 2025; doi: 10.1038/s41550-025-02582-y)

Quelle: Nature Astronomy, Eberhard Karls Universität Tübingen

7. Juli 2025

– Nadja Podbregar