Inhalt

Auf einer Seite lesen

Inhalt

-

Seite 1Wieso fehlen 86 Tote in den Zahlen?

Seite 2 Drohen sich die Baseballschlägerjahre zu wiederholen?

117 Menschen wurden in Deutschland seit der Wiedervereinigung 1990 von rechtsmotivierten Tätern getötet – so steht es jedenfalls in der Statistik der Behörden.

Aber eine Langzeitrecherche der ZEIT zeigt: Tatsächlich gab es mindestens 203 Todesopfer, 86 von ihnen fehlen also in den offiziellen Zahlen.

Zum Beispiel Mahdi Ben Nasr: Kurz vor Weihnachten 2023 wird der tunesische Geflüchtete erschossen, seine Leiche zerstückelt im Rhein versenkt. Er fehlt in der Behörden-Statistik.

Seit 25 Jahren recherchiert das ZEIT-Team zu Todesopfern rechtsmotivierter Gewalt. Besonders häufig treibt Rassismus die Täter.

Aber auch 26 tödliche Angriffe auf politische Gegner und 45 auf Wohnungslose und aus sozialdarwinistischen Motiven konnte die Recherche dokumentieren. Sie fehlen besonders oft in den offiziellen Statistiken.

Zum Beispiel Günter Schwannecke: Der wohnungslose Künstler wird im August 1992 in Berlin-Charlottenburg von einem Neonazi mit einem Baseballschläger angegriffen und stirbt Tage später. Erst 2018 wird die Tat offiziell anerkannt.

Ein neues Phänomen aus den vergangenen Jahren sind Fälle, bei denen die Täter rechten Verschwörungsideologien anhingen, etwa zur Coronapandemie. Zu den Opfern zählen auch vier Kinder.

Besonders viele Menschen starben in den 1990er-Jahren durch rechtsmotivierte Täter: mindestens 99. Oft ist von den „Baseballschlägerjahren“ die Rede.

In den 2000er-Jahren gab es 58 Tote – darunter zehn Menschen, die von der Terrorgruppe NSU erschossen wurden.

Seit 2010 kamen weitere 46 Menschen durch Täter von rechts ums Leben. Auch in jüngster Zeit gibt es noch Lücken in den offiziellen Statistiken. Wie kann das sein?

Das Team der ZEIT ist außerdem auf 74 weitere Fälle gestoßen, bei denen ein rechtes Motiv naheliegt, aber letzte Beweise bislang fehlen.

Die

Warnungen sind einhellig, und sie werden immer eindringlicher: In

Deutschland entstehe eine neue, gewalttätige Neonazi-Szene. So

mahnen Rechtsextremismus-Beobachtungsstellen und Veranstalter von

Pride-Paraden. So beobachteten es etliche

Medien,

die in den vergangenen Monaten über neue,

militante Jugendgruppen

berichteten, darunter

die ZEIT.

So sieht

es das Bundesamt für Verfassungsschutz,

das von einer Gefährdung „insbesondere für Angehörige der

LSBTIQ-Bewegung, linken Szene und Personen mit Migrationshintergrund“

spricht.

Dass

eine neue Welle rechtsextremer Gewalt droht, darauf deuten auch die

Statistiken hin: 2024 registrierten die Sicherheitsbehörden fast ein

Fünftel mehr Gewalttaten als

2023. In diesem Jahr reißen die Meldungen über Brandanschläge,

rassistische

und queerfeindliche

Angriffe und Überfälle

auf alternative Kultur- und Jugendzentren

nicht ab. Im Mai hob die Bundesanwaltschaft ein

Netzwerk 14- bis 18-jähriger mutmaßlicher Rechtsterroristen aus,

das sich „Letzte Verteidigungswelle“ nannte. Man stehe vor einer

„großen Herausforderung“, bekennt

der Präsident des Bundeskriminalamts,

Holger Münch.

Umso

wichtiger wäre es, dass der Staat ein genaues Bild von der Szene und

ihren Taten hat. Doch daran mangelt es.

Seit

inzwischen 25 Jahren dokumentiert eine Langzeitrecherche des ZEIT-Teams die Toten rechtsmotivierter Gewalt in Deutschland. Mindestens

203 Menschen

kamen seit der Wiedervereinigung durch derartige Taten ums Leben.

Doch die offizielle

Statistik

verzeichnet

lediglich 117 von ihnen – 86 Tote fehlen also.

Das Rechercheteam hat über Jahre Hunderte Interviews geführt, mit Hinterbliebenen und Nebenklagevertretern, mit Richtern und

Staatsanwältinnen, mit Zeugen und Opferberaterinnen. Das Team hat Gerichtsurteile und

Lokalzeitungsberichte ausgewertet, teils konnte es Einblick in

Ermittlungsakten nehmen. Gezählt wurden am Ende nur jene Fälle, die

sich eindeutig als politisch rechtsmotiviert einstufen ließen. Bei

weiteren 74 Fällen konnten letzte Zweifel nicht ausgeräumt werden,

dazu später.

Die

Recherche zeigt: Rechte Gewalttaten werden in der alltäglichen

Arbeit von Polizei und Justiz häufig immer noch nicht erkannt,

obwohl

die Erfassungsweise der sogenannten „Politisch motivierten

Kriminalität“ (PMK)

mehrfach reformiert wurde. Immer

noch wird nicht genau genug auf politische Motive geachtet, ist die

Vorstellung von rechter Kriminalität häufig veraltet, machen

interne Abläufe die Korrektur von Fehlentscheidungen schwer.

Da ist

zum Beispiel der Fall von Mahdi Ben Nasr: In der Nacht vor

Heiligabend 2023 trifft den 38-jährigen Geflüchteten aus Tunesien in

seiner Unterkunft ein Schuss in den Kopf, abgefeuert aus einer

illegalen Waffe.

Der Täter Patrick E. verbringt mit seiner Familie in der Nähe die

Weihnachtstage. Er zerstückelte die Leiche seines Opfers und

versenkt sie im Rhein. Die Polizei übersieht ein Projektil am

Tatort, ermittelt anfangs im Drogenmilieu. Erst Monate später werden

die sterblichen Überreste von Ben Nasr gefunden. Daraufhin stellt

sich Patrick E. den Behörden.

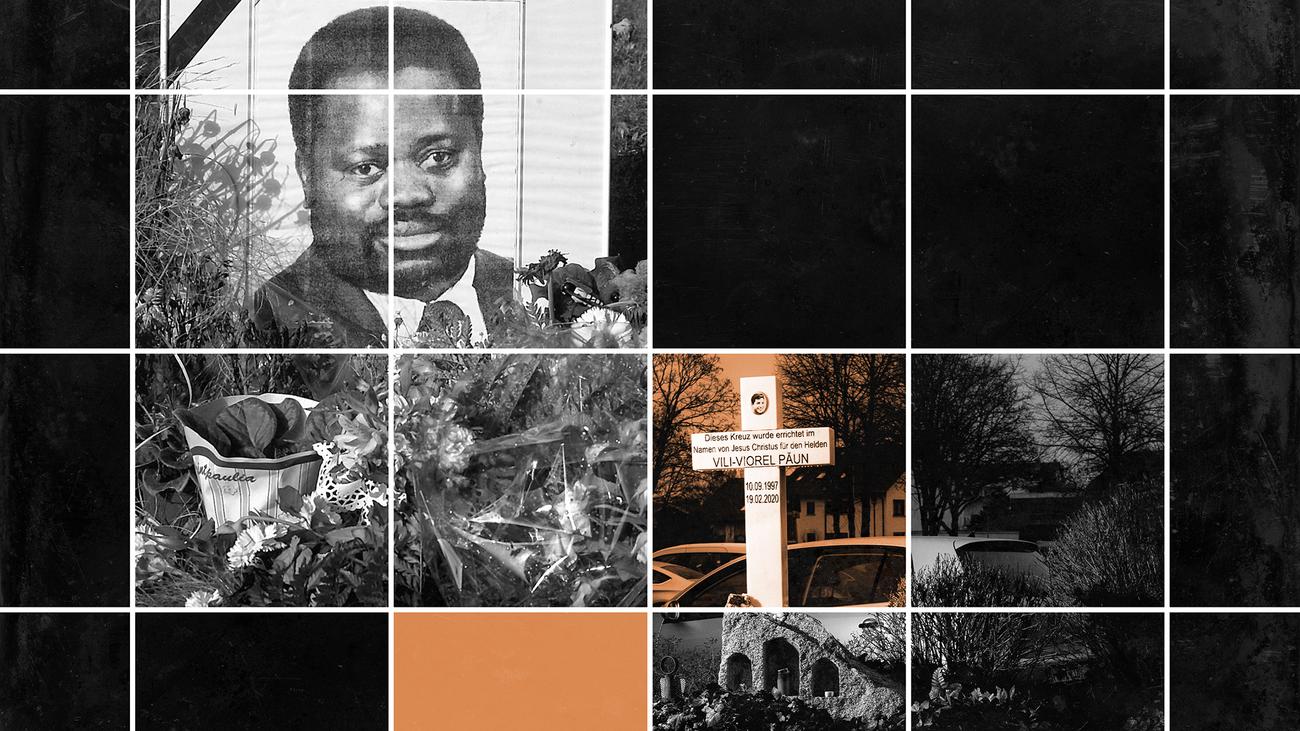

Mahdi Ben Nasr stammte aus einer Stadt bei Tunis, im Dezember 2023 wird er in seinem Zimmer im Südschwarzwald erschossen. © Privat

Die

Polizei findet im Wohnhaus des evangelikalen Christen 38

Schusswaffen, die E. als Hobbyjäger besaß, außerdem

NS-Devotionalien und rassistische Cartoons auf seinem Handy, dazu ein

Benutzerkonto im Webshop der AfD. An der Garage ist der Schriftzug

„Deutsches Schutzgebiet“ angebracht, über der Hundehütte

die Aufschrift „Wolfsschanze“. Patrick E. behauptet, er

habe sich bedroht gefühlt, weil Mahdi Ben Nasr von Allah gesprochen

habe und davon, dass er alle umbringen werde. Das Landgericht

Waldshut-Tiengen verurteilt E. wegen Totschlags und illegalen

Waffenbesitzes zu 6 Jahren und 10 Monaten Haft – Rassismus als

Tatmotiv spielte im Prozess jedoch keine Rolle. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die offizielle Definition wird oft nicht angewandt

Das

Problem liegt weniger in der Theorie. Die Definition, die als

Grundlage der Erfassung dient, wird von einem Fachgremium der

Innenministerkonferenz regelmäßig aktualisiert,

zuletzt geschah das 2024. Sie umfasst alle einschlägigen Feindbilder

rechtsextremer Ideologien und wird auch von Wissenschaftlern gelobt.

Der komplexen Definition

zufolge gelten Delikte unter anderem dann als rechtsmotiviert,

„wenn

in Würdigung der Umstände der Tat und/oder der Einstellung des

Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie […] sich gegen die

freiheitlich-demokratische Grundordnung bzw. eines ihrer

Wesensmerkmale […] richten oder […] gegen eine Person wegen

ihrer/ihres zugeschriebenen oder tatsächlichen politischen Haltung,

Einstellung und/oder Engagements gerichtet sind bzw. unmittelbar

aufgrund von Vorurteilen des Täters bezogen auf Nationalität,

ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit,

Weltanschauung, sozialen Status, physische und/oder psychische

Behinderung oder Beeinträchtigung, Geschlecht/geschlechtliche

Identität, sexuelle Orientierung oder äußeres Erscheinungsbild

begangen werden“.

(kompletter Text in diesem

Dokument

des Bundeskriminalamts, PDF-Seite 5)

Bei

ihren Recherchen legt die ZEIT ebenfalls die offizielle Definition

zugrunde. Doch offenkundig wird sie in den 16 Bundesländern

unterschiedlich oder falsch angewendet. Taten gegen Wohnungslose zum

Beispiel fallen besonders häufig durchs behördliche Raster,

obwohl sie unter die Definition fallen („sozialer Status“).

Anscheinend entsprechen sie nicht der üblichen Vorstellung von

rechter Gewalt.

Aber

auch Staatsanwaltschaften und Gerichte sind ein Problem. Eigentlich

sollen sie laut Paragraf 46 Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuchs in

Ermittlungsverfahren und bei der Strafzumessung stets „die

Beweggründe und die Ziele des Täters“ berücksichtigen sowie „die

Gesinnung, die aus der Tat spricht“. Eine aktuelle

Studie aus Nordrhein-Westfalen

zeigt jedoch, dass sogenannte Vorurteilsmotivationen nur in rund

einem Fünftel der Urteile strafverschärfend berücksichtigt wurden. Ein Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesjustizministeriums, dessen Ergebnisse im September veröffentlicht werden sollen, empfiehlt unter anderem eine stärkere Schulung und „Sensibilisierung“ zum Thema innerhalb der Behörden, wie ein Ministeriumssprecher mitteilt.

Und

dann gibt es noch eine ganz praktische Schwierigkeit: Das Formular

über die Einstufung als „rechts motiviert“ für die offizielle

Statistik wird bei der Polizei schon ganz zu Beginn der Ermittlungen

ausgefüllt und weitergeleitet. Doch Motive stellen sich oft erst

später heraus.

Neue Tätertypen

Die

lückenhaften Zahlenwerke der Sicherheitsbehörden sind aus mehrerlei

Gründen problematisch. Zum einen beklagen Angehörige und

Hinterbliebene, es sei für sie ein Schlag ins Gesicht, wenn Taten

aus Hass gegen Minderheiten in der Öffentlichkeit als unpolitische

Kriminalität wahrgenommen werden. Zum anderen sind verlässliche

Statistiken essenziell für die Behörden. Denn sie bilden eine

wichtige Basis für Gefahrenanalysen und Lagebilder, auf deren

Grundlage dann Polizei und Justiz den Einsatz ihrer Kräfte planen

oder Innenpolitiker ihre Prioritäten setzen. Wird jedoch Gewalt von

Rechtsaußen systematisch unterschätzt, kann der Staat nicht

angemessen reagieren.

Die

Arbeit der Sicherheitsbehörden ist in den vergangenen Jahren

zweifellos komplizierter geworden. Etliche Täter treibt heute eine

diffuse Mischung aus Motiven. In einigen Fällen mischen sich zudem

psychische Erkrankungen mit rechten Ideologiefragmenten – manche

dieser Taten verzeichnen die offiziellen Statistiken, andere nicht.

Seit

mehr als einem Jahrzehnt gewinnt außerdem die Reichsbürger-Szene an

Zulauf, in der sich krude antisemitische Wahnvorstellungen mit

Demokratie- und Rechtsstaatsfeindlichkeit und rechtsextremen

Ansichten vermengen. Anfangs hatten Polizei und Justiz dieses Milieu

kaum auf dem Radar. Das hat sich 2016 geändert, als im bayerischen Georgensgmünd ein Reichsbürger einen SEK-Beamten erschoss. Doch

selbst wenn Taten aus diesem Milieu als politisch motiviert erkannt

werden, kreuzen die ermittelnden Beamten in ihren Erfassungsbögen

häufig nicht „PMK rechts“ an, sondern „Sonstige“.

Zudem

haben sich spätestens seit der Coronapandemie verschiedene, oft antisemitische Verschwörungsideologien ausgebreitet. Der

Politikwissenschaftler Gideon Botsch vom Moses-Mendelssohn-Zentrum an

der Universität Potsdam warnt: „Sie werden nicht einfach wieder

aus den Köpfen der Menschen verschwinden, die sie rezipiert haben.“

Wie

unterschiedlich Behörden mit Tötungsdelikten umgehen, bei denen

Verschwörungsideologien eine Rolle spielen, zeigen zwei Fälle, die

nur wenige Monate auseinanderliegen.

Alexander W. arbeitete im September 2021 an einer Tankstelle in Idar-Oberstein, sein Mörder will ein gewaltsames Zeichen gegen die Coronapolitik setzen, heißt es im Urteil. © Thomas Lohnes/Getty Images

Im Dezember 2021 tötet ein Lehrer im gemeinsamen Haus in Senzig seine Frau und seine drei Töchter, er hing antisemitischen Verschwörungsmythen zur Coronaimpfung an. © [M] Bernd Friedel/imago images

Im

Dezember 2021 tötet der Berufsschullehrer Devid R. im

brandenburgischen Senzig seine Ehefrau und die drei gemeinsamen

Töchter, vier, acht und zehn Jahre alt.

Er hatte sich in der Coronapandemie obsessiv mit Verschwörungmythen

beschäftigt, immer mehr Zeit in einschlägigen Kanälen auf dem

Messengerdienst Telegram verbracht. Ermittler finden später krude,

teils antisemitische Nachrichten zu einer vermeintlichen jüdischen

Weltherrschaft und einer drohenden „Halbierung der Menschheit“

durch Coronaimpfungen. Als ein gefälschtes Impfzertifikat

auffliegt, das R. für seine Frau besorgt hatte, fürchtet er

offenbar deren Entlassung,

Strafverfolgung, den Entzug der Kinder – und bringt alle um. Das

Landeskriminalamt hat die Tat als rechtsmotiviertes Delikt

eingestuft.

Ganz

anders in Rheinland-Pfalz: In Idar-Oberstein erschießt

im September 2021 ein 49-jähriger Mann den Tankstellenmitarbeiter

Alexander W.,

weil er ihn zum Einhalten der damals geltenden Maskenpflicht

auffordert. Der Täter hatte sich bereits Jahre zuvor rassistisch

geäußert und den Klimawandel geleugnet. Sein „Hass auf Politiker

und Andersdenkende verstärkte sich mit dem Beginn der

Corona-Pandemie“, stellt das Landgericht Bad Kreuznach später in

seinem Urteil fest. In Chats hatte der Täter geäußert, Politiker

müsse man in eine „Gaskammer“ stecken. Der 49-Jährige habe

Alexander W. als „Zeichen des gewaltsamen Widerstands gegen die

gesellschaftlichen und politischen Maßnahmen“ erschossen,

stellvertretend für die verantwortlichen Politiker, urteilen die

Richter. Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt sortierte den

Mord in der PMK-Kategorie jedoch unter „Sonstige“ ein.