Dieses Buch ist etwas Besonderes. Denn es hatte einen Vorläufer, der schon 2003 erschien und etwas bewirkte, was zumindest bei den seriösen Forschern zur DDR-Geschichte seitdem Aufmerksamkeit gefunden hat. Denn man kann die DDR nicht immer nur über ihren Machtapparat erzählen. Wer den Alltag der Menschen ausblendet, sieht die Wirklichkeit, in der die meisten Bewohner des Landes lebten, einfach nicht. Doch dieser Band ist keine simple Neuauflage. Mahmoud Dabdoub hat einfach seine riesige Fotosammlung neu durchforstet.

Als der junge Palästinenser Anfang der 1980er Jahre nach Leipzig kam, war noch nicht absehbar, dass er in Leipzig heimisch werden würde. Mit der Kamera erkundete er die Stadt, in der er studierte und die ihm in vielem fremd war und trotzdem vertraut. Doch er fotografierte nicht die Präsentationsbauten und Sehenswürdigkeiten, nicht die Auftritte der Mächtigen und all die schematischen Inszenierungen des real existierenden Sozialismus. Er machte es im Grunde genauso wie in seiner Heimat: Ihn interessierten die Menschen und die Art, wie sie ihren Alltag bewältigten.

Und er kam früh genug, um noch auf Menschen zu treffen, die keine Scheu vor der Kamera hatten. Die sich dessen, was sie taten, auch nicht schämten. Arbeit war nichts Anrüchiges. Auch schwere körperliche Arbeit nicht. Anders als heute, wo die Bildhaftigkeit der Welt so langsam verloren geht, weil falsche Inszenierungen um sich greifen – gleichzeitig mit der Angst, das Bild könnte missbraucht werden. Eine Angst, die es so im Leipzig zwischen 1982 uns 1987 nicht gab, als Mahmoud Dabdoub über 1.500 Filme verknipste, um sich so das Land und die Stadt anzueignen, die ihn aufgenommen hatten.

Die Welt hinter den Kulissen

Entstanden ist ein Bild der Zeit, so wie man es tatsächlich empfand und erlebte. Das stellt auch Thomas Brussig in seinem einfühlsamen Vorwort fest. Normalerweise findet man dieses Gefühl nur bei den Großen und Berühmten der DDR-Dokumentarfotografie. Doch auch bei ihnen ging es ja bekanntlich um das Festhalten einer Welt, die es in den offiziösen Darstellungen der DDR-Medien nicht gab und nicht geben sollte.

Der real existierede Sozialismus war eine inszenierte Show mit vorgegebenen Parolen, Kulissen und Phrasen. Während „dahinter“ ein ganz normaler Alltag ablief, den viele Menschen – wie Brussig feststellt – einfach als langweilig und ereignislos empfanden. Ohne zu ahnen, dass auch in dieser Ereignislosigkeit ein Frieden lag, den es künftig so nicht mehr geben würde.

Menschen vergessen so leicht. Bewahren falsche Erinnerungen, haben „Erinnerungen“ im Kopf, die durch mediale Dauerschleifen geprägt sind. Und so wurden die Fotos aus Dabdoubs Archiv nicht nur für Brussig zu einer Überraschung und Wiederentdeckung, sondern auch für viele Historikerinnen und Historiker. „‚Alltag in der DDR‘ traf bei seinem Erscheinen 2003 auch deshalb ins Schwarze, weil die offiziöse DDR-Aufarbeitung in den zehn Jahren zuvor mit dem Begriffsbesteck und den Ansätzen der NS-Aufarbeitung hantierte und der Erkenntnisgewinn bescheiden blieb“, schreibt Brussig.

Bescheiden geblieben ist, muss man hinzufügen. Denn eine Menge weitreichenstarker Kommentatoren im Land hält bis heute an diesen Interpretationsmustern über den Osten fest. Blind für das lebendige Menschsein, dem die Ostdeutschen auch 1989 Ausdruck gaben. Sie wollten mit ihrem ganzen Leben und all ihren Erfahrungen Teil eines ganzen Deutschland sein, respektiert und wahrgenommen. Dumm nur, dass das einen Großteil westdeutscher Medien bis heute nie wirklich interessiert hat.

Das Leben mit der Kamera entdecken

Die Bilder, die Mahmoud Dabdoub zwischen 1982 und 1987 aufgenommen hat, könnten helfen, diese Vorurteile aufzubrechen. Auch nach weiteren 22 Jahren, mit einem stillen „Vielleicht“, auch wenn Dabdoubs Fotoband von 2003 längst zum Klassiker geworden ist. Er erlebte drei Auflagen und ist längst vergriffen.

Für diesen Band mit dem gleichen Titel hat Dabdoub wieder sein riesiges Archiv durchforstet und eine neue Auswahl erstellt. Er hätte auch einen völlig neuen Fotoband zusammenstellen können, so viel Material hat er damals gesammelt, indem er einfach mit seiner Kamera loszog und das Leben im Osten – vorrangig in Leipzig und Berlin – in den Sucher nahm.

Man kommt an diesen Bildern nicht vorbei, stellt Brussig fest. Eben weil man immer wieder Szenen begegnet, die einem zutiefst vertraut sind, wenn man damals wie Dabdoub durch die Straßen lief. Oder Kinder beim Spielen auf Hinterhöfen sah, auf denen die blechernen Mülltonnen standen, die Wartenden auf dem Hauptbahnhof, die Szenen in den Tatra-Straßenbahnen. Ganz gewöhnlicher Alltag, sagt einem die Erinnerung. Längst vergangen und dennoch präsent. Die Schneeberäumer in der Grimmaischen Straße mit ihren pferdegezogenen Wagen. Man stutzt über die Pferde. Und inzwischen stutzt man auch über den Schnee.

Und wer nur das heutige, durchsanierte Leipzig kennt, bekommt eine Gänsehaut beim Anblick der Trümmerlandschaften im Leipziger Osten, in denen die Menschen wie selbstverständlich unterwegs sind, als wäre eine derart heruntergewirtschaftete Stadt ganz normal.

Mit stilvoll gekleideten älteren Damen vor zusammengestürzten Häusern, säckeschleppenden Männern und immer wieder Menschen mit Handwagen, sodass Dabdoub die Handwagenserie durchnummerieren muss, sonst glaubt man nicht, wie normal das war, dass die Leipziger ihr Gepäck derart auf klappernden Wagen durch die Stadt zogen.

Die Abenteuer des Alltags

Es ist eine Welt, in der alles provisorisch zu sein scheint. Was es ja auch war. Oft funktionierte der Alltag nur noch, weil sich die Menschen Hilfsmittel zusammenbastelten, um ihn zu bewältigen, flickten, reparierten, am Laufen hielten, solange das Material irgendwie hielt. Auch das gehörte zur DDR: ihr sichtbar gewordener Verschleiß, der 1990 auf einmal in einer riesigen Sperrmüllaktion endete. Was eben noch teuer und unersetzlich schien, landete nun in riesigen Bergen am Straßenrand. Auch das hat Mahmoud Dabdoub fotografiert.

Nur eins hat er vermieden: Die Leipziger Montagsdemonstrationen zu fotografieren. Aus Angst. Eine Angst, die er mit vielen DDR-Bürgern teilte. Auch wenn die Staatsmacht und ihre Inszenierungen in seinen Bildern praktisch nur am Rande auftauchen. Warum auch? Sie war nicht das Leben. Bestenfalls seine Begrenzung, die Mauer drumherum.

Während das ganz normale Dasein seinen Lauf nahm – mit langen Warteschlangen am Gemüsestand, müden Eltern auf der Bank, die sich mit dem endlich schlafenden Baby eine Pause gönnen, Neugierigen vorm Zeitungsaushang des „Tageblatts“, Blumenverkäufern, Mensa-Mitarbeiterinnen und immer wieder spielenden Kindern, für die die Straße zum Abenteuerspielplatz wurde.

Denn es kommt nicht auf bunte Farben an, ob eine Welt voller Abenteuer ist. Für Kinder schon einmal gar nicht, die in Dabdoubs Fotos immer wieder im Mittelpunkt stehen, in gewisser Weise freier als Kinder heute, weil ihnen die Staßen und Plätze gehörten und zum Spielplatz wurden. Und auch die Jugendlichen, die sich in der Moritzbastei oder in der Straßenbahn küssten, hielt Dabdoub im Bild fest. Wo sieht man das heute noch?

Es ist, als wäre eine stille Lässigkeit verloren gegangen, ein Gefühl dafür, dass man auch vor den Augen der Welt menschliche Regungen zeigen durfte. Und dass das nicht peinlich und auch nicht verboten ist.

Wahrgenommen werden

Die Blicke ins Objektiv des Fotografen sind eher nachdenklich, forschend, oft einfach stolz. Man schämt sich des Wahrgenommenwerdens nicht. Im Gegenteil. Was bei Mahmoud Dabdoub sowieso ganz normal war. Denn mit seiner freundlichen Aufgeschlossenheit für die Menschen, denen er begegnete, öffnete er auch den Raum für das Gesehen- und Wahrgenommenwerden. Als hätten die Fotografierten noch eine Erdverhaftung, die wir gar nicht mehr kennen. Die Arbeit konnte mühsam und dreckig sein, die Arbeitsmittel konnten klapprig und primitiv sein – aber das war eben so. Man lebte sein Leben und machte das Beste draus.

Und man hatte Zeit. Denn die kleinen, tragbaren Zeit- und Aufmerksamkeitsfresser waren noch nicht erfunden. Das ergab ganz andere Räume für die Kontaktaufnahme, in der ein freundlicher Mann mit Kamera einfach um einen Moment des Stillhaltens bitten konnte. Ihn interessierten alle diese Menschen und das, was sie taten.

So wurde er heimisch und kann uns heute eine DDR zeigen, wie sie abseits der Propagandabilder tatsächlich war. Erstaunlich vielgestaltig. Und manchmal überraschend, wenn etwa eine Schafherde durch die Hildebrandstraße in Connewitz trottet oder ganze Reihen mit Kinderwagen vor dem Konsument stehen. Oder Väter mit ihren Kinderwagen beim Warten ins Gespräch zu kommen scheinen.

Bilder wie von der Zeit weggewischt. Und dennoch vertraut. Und Brussig wundert sich zu recht, dass Dabdoubs Bilder so lange brauchten, bis sie überhaupt wahrgenommen wurden. Vielleicht auch, weil sie eben bis 2003 auch eine andere Geschichte zu erzählen schienen als heute. Weil auch die Bewohner dieses renovierten Ostens gemerkt haben, dass ihr Leben „davor“ ganz und gar nicht vergessenswert ist.

Sondern erstaunlich und besonders. Des Fotografiertwerdens wert. Und so ist es ein Glücksfall, dass einer wie Mahmoud Dabdoub damals immer mit Kamera unterwegs war. Als hätte er geahnt, wie wichtig es einmal sein würde, dass man sich genau an diese Welt erinnert. Und sie nicht einfach im Vergessen entsorgt.

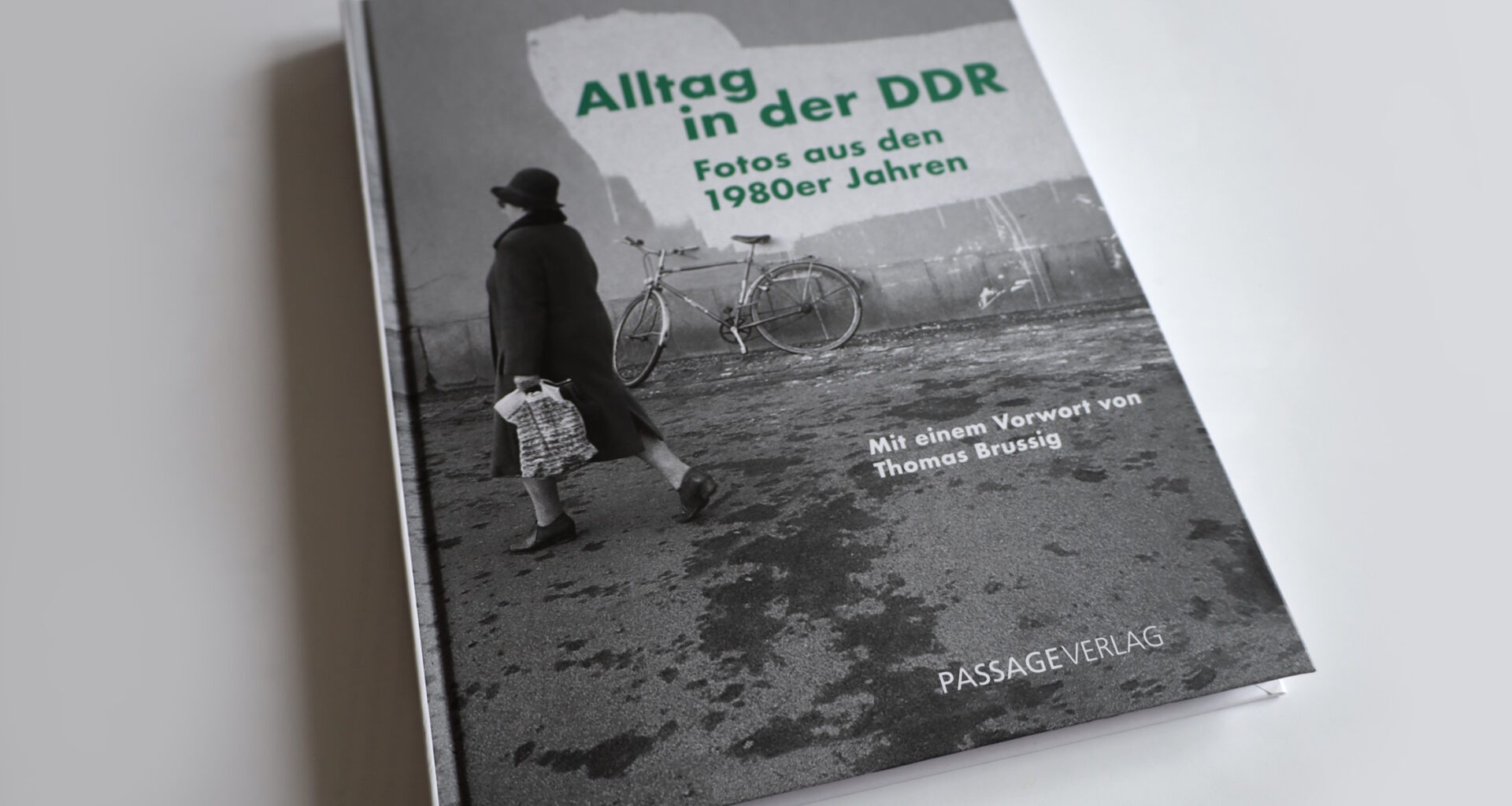

Mahmoud Dabdoub „Alltag in der DDR“ Passage-Verlag, Leipzig 2024, 24,50 Euro.