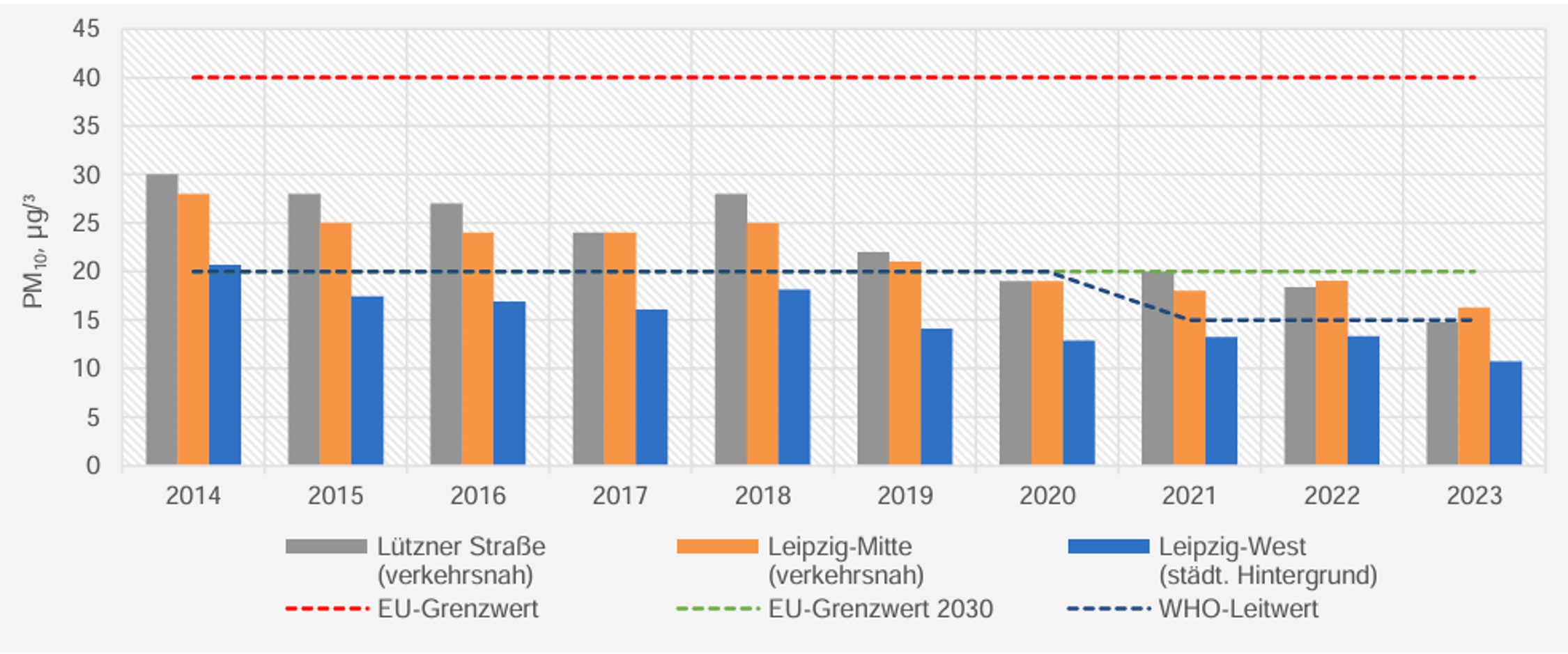

Es klang so einfach, als das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport jüngst meldete: „Die Stadt Leipzig setzt ihren Kurs für bessere Luftqualität konsequent fort. Wie aus der Sitzung der Verwaltungsspitze hervorgeht, greifen die städtischen Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Seit 2019 werden die gesetzlichen Grenzwerte für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid an allen Leipziger Messstationen eingehalten. Auch die zusätzlich für Stickstoffdioxid im Zeitraum von 2021 bis 2023 durchgeführten Messungen belegen eine sichere Unterschreitung des gesetzlichen Grenzwertes.“

„Die Einhaltung der aktuell geltenden Grenzwerte ist ein wichtiges Etappenziel“, konstatierte Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal. „Doch die kommenden Anforderungen machen deutlich: Wir müssen den eingeschlagenen Weg auch entschlossen weitergehen, um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu schützen.“

Aber wie das so ist: Die wirklich spannenden Sachen standen nicht in der Meldung der Stadt. Die stehen dafür im Umsetzungsbericht zum Luftreinhalteplan, der inzwischen auch im Ratsinformationssystem zu finden ist und der über die Fortschritte im Zeitraum 2022 bis 2023 informiert. Das heißt: Den letzten Umsetzungsbericht gab es 2022. Da waren die Ergebnisse noch nicht so deutlich. Und das hat Gründe.

Entwicklung der Feinstaubbelastung PM10 in Leipzig. Grafik: Stadt Leipzig

Entwicklung der Feinstaubbelastung PM10 in Leipzig. Grafik: Stadt Leipzig

Gründe, die zwar der Bericht liefert, aber nicht die Meldung der Stadt, in der es geradezu strohtrocken hieß: „Demnach wurden mehr als die Hälfte der im Luftreinhalteplan vorgesehenen Maßnahmen im Berichtszeitraum überwiegend oder vollständig umgesetzt. In einigen Fällen ist die Umsetzung bereits abgeschlossen.

Der Bericht informiert darüber, dass sowohl lokale als auch nationale und europäische Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität beitragen. Auch im Rahmen des Green City Plans, der insbesondere auf eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung abzielt, ist die Umsetzung weiter vorangeschritten. Bei beiden Plänen bleibt die Umsetzung von Maßnahmen stark von der Verfügbarkeit von Fördermitteln abhängig.“

Als müsste unbedingt erklärt werden, wie fleißig man ist.

Es ist nicht nur die Umweltzone

Dabei zeigt gerade der Maßnahmenkatalog im Luftreinhalteplan, dass sich alle Verkehrsthemen gegenseitig bedingen und der Kauf von Elektrobussen durch die LVB genauso in die Luftreinhaltung hineinspielt wie der Bau neuer Radwege, Geschwindigkeitsbegrenzungen für Kfz, das Pflanzen neuer Straßenbäume oder der Bau von Park-and-Ride-Plätzen. Dutzende Maßnahmen enthält der Luftreinhalteplan.

Die Umweltzone ist nur die bekannteste. Sie allein bedingt den starken Rückgang an Feinstaub und Stickoxiden in der Stadt nicht. So ist sie auch nicht angedacht. Sie soll nur dafür sorgen, dass möglichst keine Fahrzeuge ohne Grüne Plakette in die Stadt einfahren. Fahrzeuge ohne diese Plakette brauchen eine Sondergenehmigung.

Aber das allein hat die Luftwerte in Leipzig nicht verbessert. Was beim Thema Stickoxide besonders deutlich wird. Denn die Autoren des Umsetzungsberichts staunen berechtigterweise, dass es ab 2019 einen mehr als deutlichen Rückgang bei den Stickoxid-Werten gab, die man vorher einfach nicht unter die EU-Grenzwerte bekommen hat. Woran lag das?

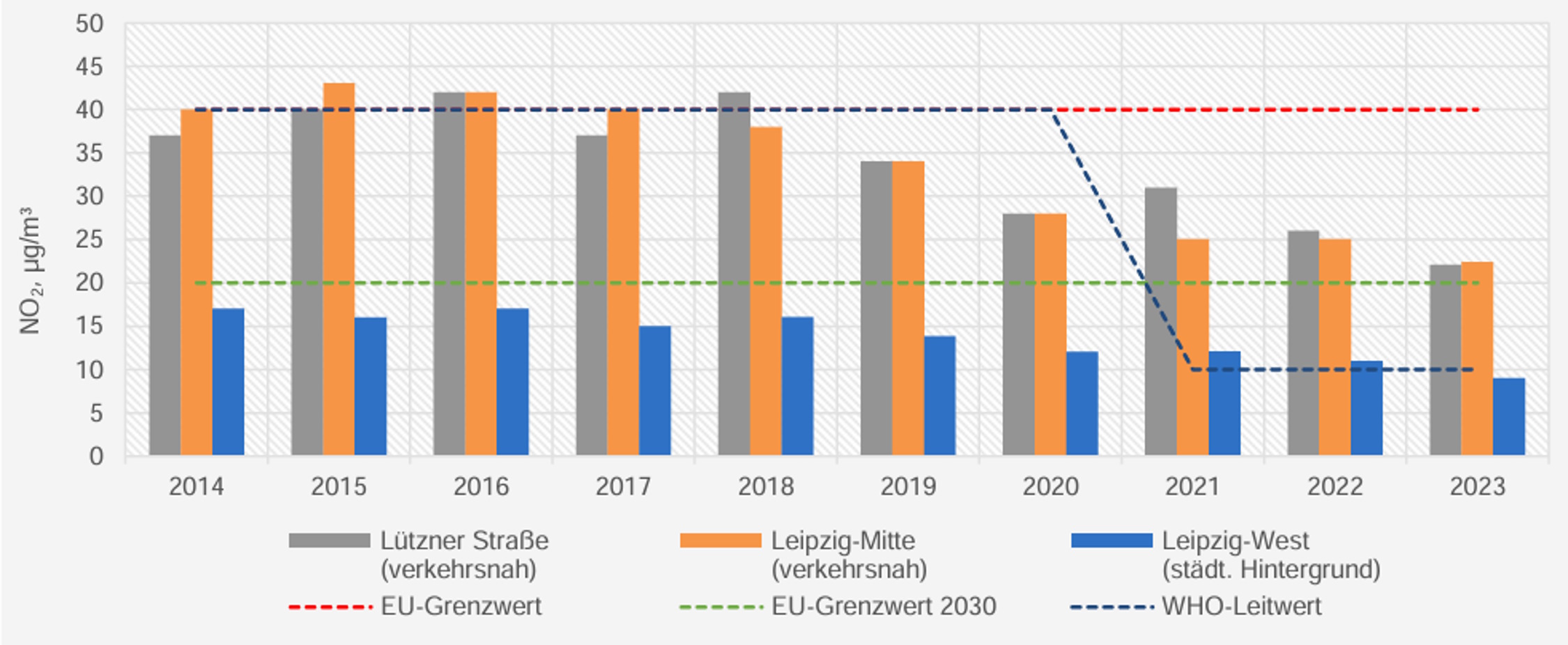

Entwicklung der Stickoxid-Belastung in Leipzig (Abbildung 6). Grafik: Stadt Leipzig

Entwicklung der Stickoxid-Belastung in Leipzig (Abbildung 6). Grafik: Stadt Leipzig

„Der Luftschadstoff gab mehr noch als PM10 Anlass dazu, den Luftreinhalteplan fortzuschreiben und den Green City Plan zu erstellen. Wie sich Abb. 6 entnehmen lässt, wurde der für das Jahresmittel der Konzentration gesetzlich geltende Grenzwert in Höhe von 40 µg/m³ an den verkehrsnahen Messstationen seit dem Jahr 2019 nicht mehr überschritten.

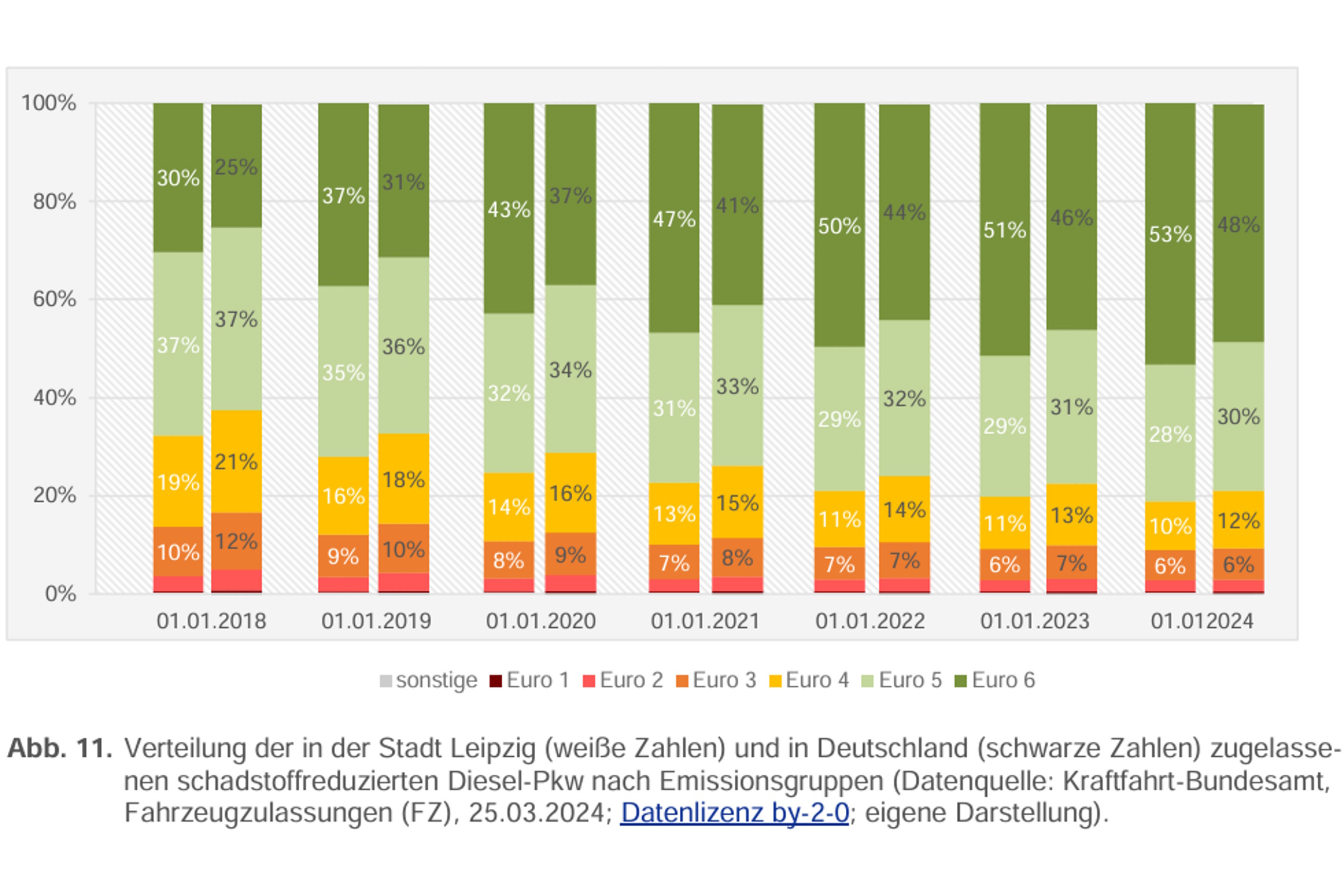

Als ein Grund dafür wird die Modernisierung der Kraftfahrzeugflotte angesehen, die insbesondere bei einem Teil der Diesel-Pkw nach Aufdeckung der Manipulationen an deren Abgassystemen (Dieselabgas-Skandal) einsetzte. Nach Angaben der Bundesregierung wurden die im Rahmen des Nationalen Forum Diesel am 2. August 2017 gemeldeten 5,3 Millionen Fahrzeuge sowie darüber hinaus 900.000 weitere Fahrzeuge umgerüstet (Bundesregierung 2021). Bei den betroffenen Diesel-Pkw der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6 sollen mit der Nachbesserung die NOx-Emissionen um durchschnittlich 25 bis 30 Prozent reduziert werden (ebd.).“

Dieselabgas-Tricks sorgten auch für mehr Feinstaub

Allein die Messwerte aus Leipziger Straßen zeigen, wie sehr die Dieselabgas-Tricksereien bis dahin auch die Leipziger Luft belastet haben. Die Umrüstung der Diesel-Fahrzeuge zeigte sofort Wirkung. Die Stickoxid-Werte gingen sofort deutlich nach unten und kamen 2023 erstmals in die Nähe des EU-Grenzwertes für 2030.

Im Bericht heißt es dazu weiter: „Der Jahresmittelwert für NO2 der ab dem Jahr 2030 innerhalb der EU einzuhalten ist, beträgt 20 µg/m³. Der Wert konnte an den verkehrsnahen Messstandorten bislang nicht erreicht werden. Lediglich im städtischen Hintergrund stellt seine Einhaltung kein Problem dar. Die WHO hält zum Schutz der Gesundheit indes einen Wert in Höhe von 10 µg/m³ für erforderlich (WHO 2021, S. 116). Ein Wert der in den ver gangenen Jahren in Leipzig auch an der städtischen Hintergrundmessstation Leipzig-West, wie Abb. 6 zeigt, nicht erreicht werden konnte.“

Und nicht nur hier zeigte es Wirkung, denn die Abgasmanipulationen hatte auch erhöhte Feinstaub-Konzentrationen zur Folge.

„Es wird angenommen, dass der deutliche Rückgang der NO2-Belastung ab dem Jahr 2019 zu einem Teil auf die Wirkung der verpflichtenden und freiwilligen Software-Updates bei der Abgasbehandlung an Diesel-Pkws zurückzuführen ist“, heißt es im Bericht.

„Nähere Informationen zur Abgas-Thematik bietet bspw. das Kraftfahrbundesamt (KBA 2024). Da auch ein merklicher Rückgang der jahresmittleren Belastung bei PM10 und PM2,5 ab dem Jahr 2019 feststellbar ist, gibt es offenbar weitere Wirkfaktoren. Schlüssig ist dazu ein Absinken der Luftschadstoffemissionen in Deutschland sowie innerhalb der EU …“

Oder so formuliert: Die Abgas-Manipulationen haben über Jahre eine bessere Luftqualität in den Städten verhindert. Die Autos hatten zwar die Grüne Plakette, verpesteten aber trotzdem die Luft.

Entwicklung der vergebenen Euro-Normen in Deutschland (linker Balken) und Leipzig. Grafik: Stadt Leipzig

Entwicklung der vergebenen Euro-Normen in Deutschland (linker Balken) und Leipzig. Grafik: Stadt Leipzig

Verkehrswende heißt auch: bessere Luft

Wobei der Bericht eben auch alle Maßnahmen beleuchtet, mit denen die Stadt zusätzlich versucht, die Luftbelastung zu verringern. Dazu gehören auch Maßnahmen, die scheinbar „nur“ in das Feld „Verkehrswende“ gehören. Obwohl die Verkehrswende selbst erheblich dazu beiträgt, dass die Luftbelastung in Leipzig sinkt – wozu eben auch der Ausbau von Ladestationen für E-Autos gehört, Bike-Sharing, Lastenradverleih, Flexa-System. Parkraum-Management oder der Kauf von E-Autos bei der Stadt.

Und ganz offensichtlich sorgt der ganze Maßnahmen-Mix dafür, dass die Luftqualität sich auch nach dem jetzt vorgelegten Berichtsjahr 2023 weiter verbessert

„Die Belastung der Luft mit Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid ist im Jahr 2025 nur noch sehr gering (kleiner 1 Mikrogramm pro Kubikmeter) und wird in den kommenden Jahren weiter abnehmen. Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadtverwaltung, bei der nächsten Fortschreibung des Luftreinhalteplans sämtliche Maßnahmen auf ihre Relevanz und rechtliche Zulässigkeit hin zu überprüfen. Dies wird insbesondere die Fortführung der Regelung zur Umweltzone miteinschließen“, hatte das Umweltdezernat gemeldet.

Die Vorlage zur Prüfung der Umweltzone müsste eigentlich langsam fertig sein, denn die hatte das Dezernat schon für Juni versprochen.

Aber das Umweltdezernat weist auch gleichzeitig darauf hin, dass man beim Maßnahmenpaket zur Luftreinhaltung überhaupt nicht nachlassen darf, im Gegenteil. „Ab dem Jahr 2030 treten deutlich verschärfte Grenzwerte für Luftschadstoffe in Kraft. Ihre sichere Einhaltung gilt es frühzeitig zu gewährleisten. Daher wird die Luftreinhaltepolitik in Leipzig weiterhin ein zentrales Handlungsfeld bleiben.“