Im Geschäftsbericht 2024 der Leipziger Verkehrsbetriebe steht es sehr deutlich: „Die grundsätzliche Klärung zur Finanzierung des ÖPNV bleibt somit weiterhin offen.“ Das bezieht sich zwar vorrangig auf das Deutschlandticket, das 2024 dazu beitrug, dass die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) einen neuen Höchststand bei der transportierten Fahrgästen erreichten.

Aber der Ausgleichsmechanismus sorgte dafür, dass die Linieneinnahmen sogar sanken. Über steigende Fahrpreise können die LVB ihre höheren Kosten für Personal und Material nicht mehr kompensieren.

Für das Jahr 2025 geht der Geschäftsbericht zwar davon aus, dass es keine Probleme geben wird. Aber was heißt das für die nähere Zukunft? Denn einerseits ist das Deutschlandticket ein Erfolg. Überall im Nahverkehr sind die Fahrgastzahlen gestiegen.

Aber steigende Fahrgastzahlen bedeuten eben auch, dass das Angebot mitwachsen muss. Die Nahverkehrsunternehmen müssten in zusätzliche Fahrzeuge und mehr Personal investieren. Mit Geld, das sie gar nicht zusätzlich zur Verfügung haben.

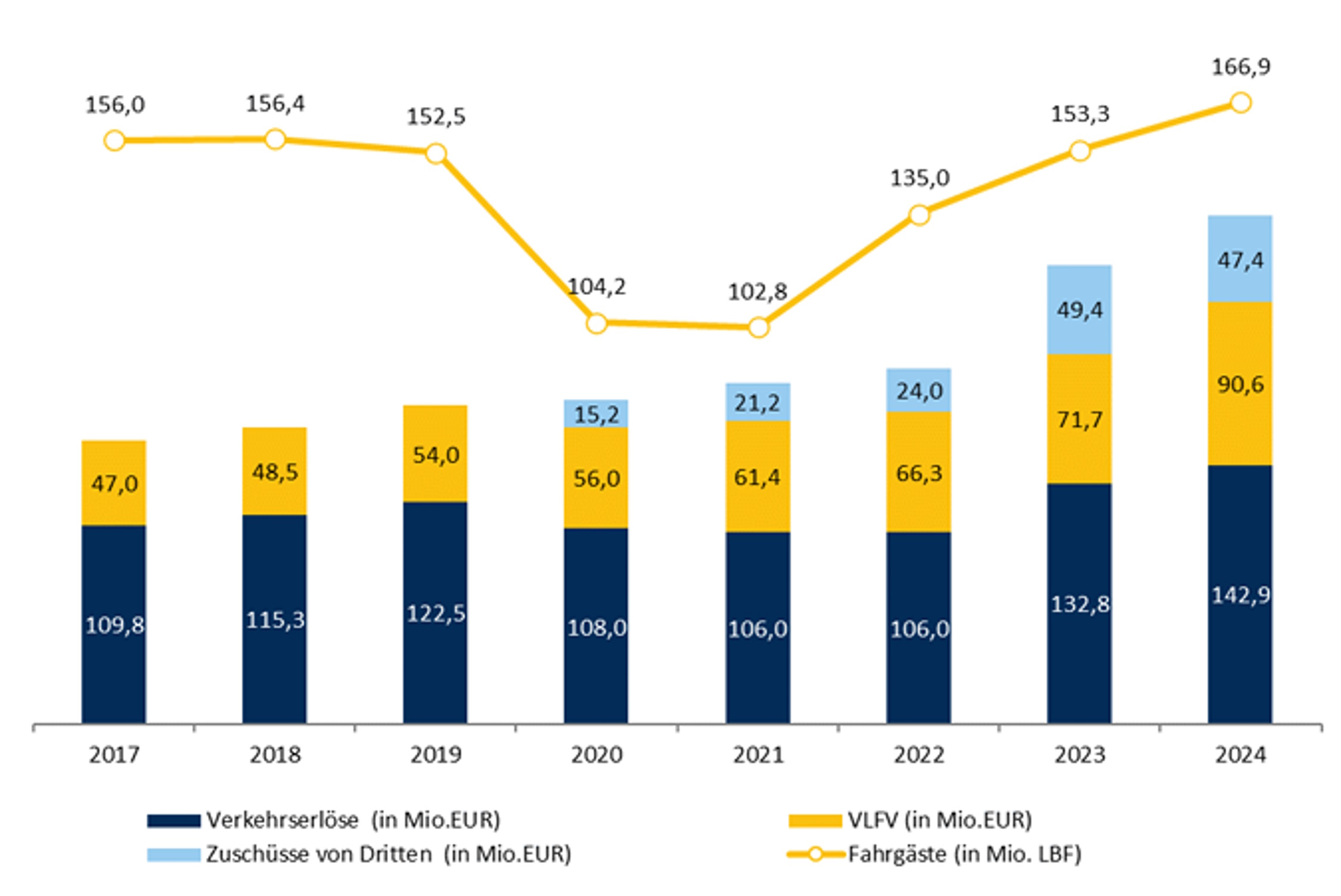

Das wird auch in Leipzig noch Diskussionen geben. Denn schon jetzt steuern die Stadt Leipzig und die LVV erhebliche Summen bei, um den Betrieb der LVB abzusichern. Allein die Summen aus dem Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag, mit dem die LVB über die Leipziger Gruppe finanziert werden, stiegen von 66,3 Millionen Euro im Jahr 2022 über 71,7 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 90,6 Millionen Euro im Jahr 2024. Zusätzlich gab es direkte Kompensationen durch die Stadt Leipzig – 2023 erstmals 24 Millionen Euro, 2024 dann schon 35,5 Millionen Euro.

Entwicklung der Erlöse und der Fahrgastzahlen bei den LVB. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

Entwicklung der Erlöse und der Fahrgastzahlen bei den LVB. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

Eine kleine Revolution für das Personal

Einer der Gründe dafür waren die deutlich gestiegenen Personalkosten, auf deren Entwicklung die LVB kaum einen Einfluss haben, denn bei den Tarifverhandlungen sitzen sie selbst nicht am Tisch. 2024 kam noch eine kleine Revolution dazu, an der schon seit Jahren gearbeitet wurde. Denn um Kosten zu sparen, hatte der einstige LVB-Geschäftsführer Wilhelm Georg Hanns eine eigene Tochtergesellschaft für das Fahrpersonal gründen lassen, die Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB). Seitdem gab es bei den LVB quasi eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Die besser bezahlten Fahrer/-innen, die direkt bei den LVB angestellt waren, und die bei den LSVB.

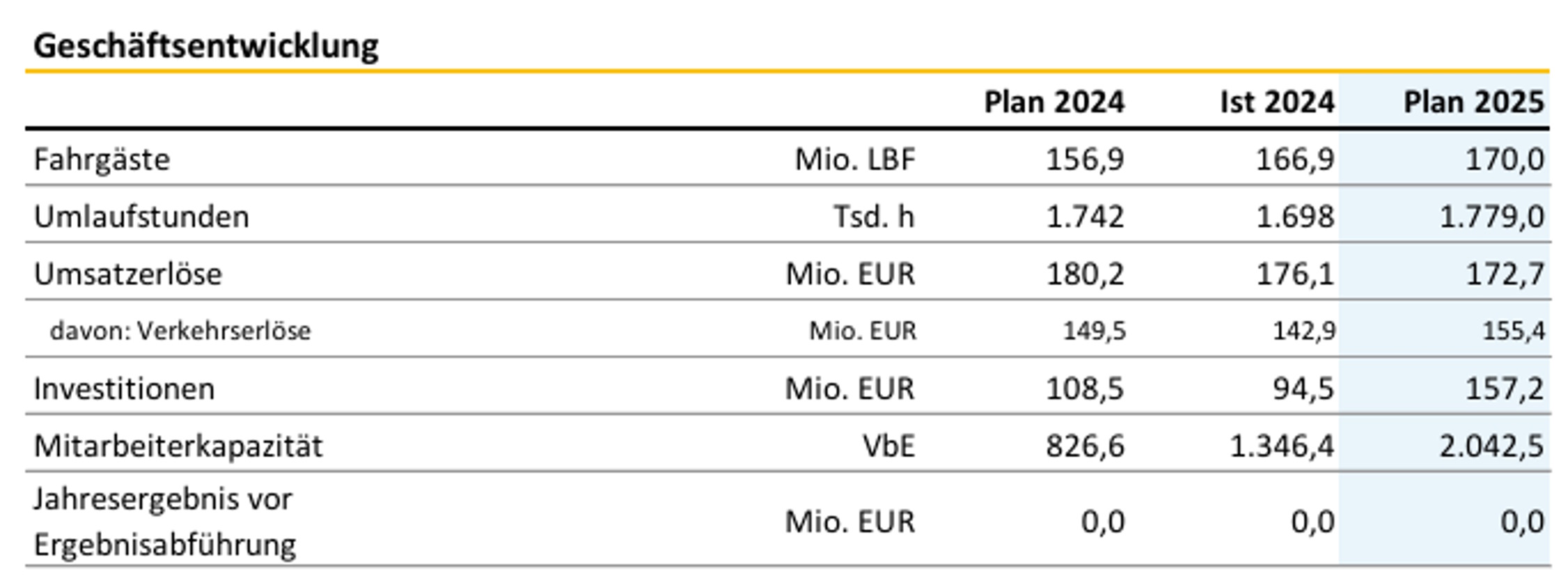

2024 aber wurde die LSVB nach Jahren der Diskussion endlich in die LVB eingegliedert, womit sich der Personalbestand der LVB schlagartig von 826 auf 1.346 rechnerische Vollzeitstellen erhöhte. Parallel stieg freilich auch der Kostenanteil für das Personal von 54,3 Millionen Euro auf 76,3 Millionen Euro. Laut Geschäftsbericht war das so noch nicht geplant gewesen.

Aber auch die LVB stehen bei der Suche nach Fahrpersonal gewaltig unter Druck. Weshalb nicht nur die Beschäftigten der LSVB in den Mutterbetrieb wechseln, sondern im Jahr 2025 auch die Beschäftigten der Leobus GmbH folgen werden, womit sich dann die Zahl der bei den LVB Beschäftigten auf 2.042 erhöhen wird.

Alles eigentlich logische Schritte, die aber eben auch bedeuten, dass Umsätze und Zuschüsse für die LVB steigen müssen. Gerade dann, wenn die Stadt an ihrer Strategie festhält, den ÖPNV in Leipzig zu stärken.

Steigende Investitionen

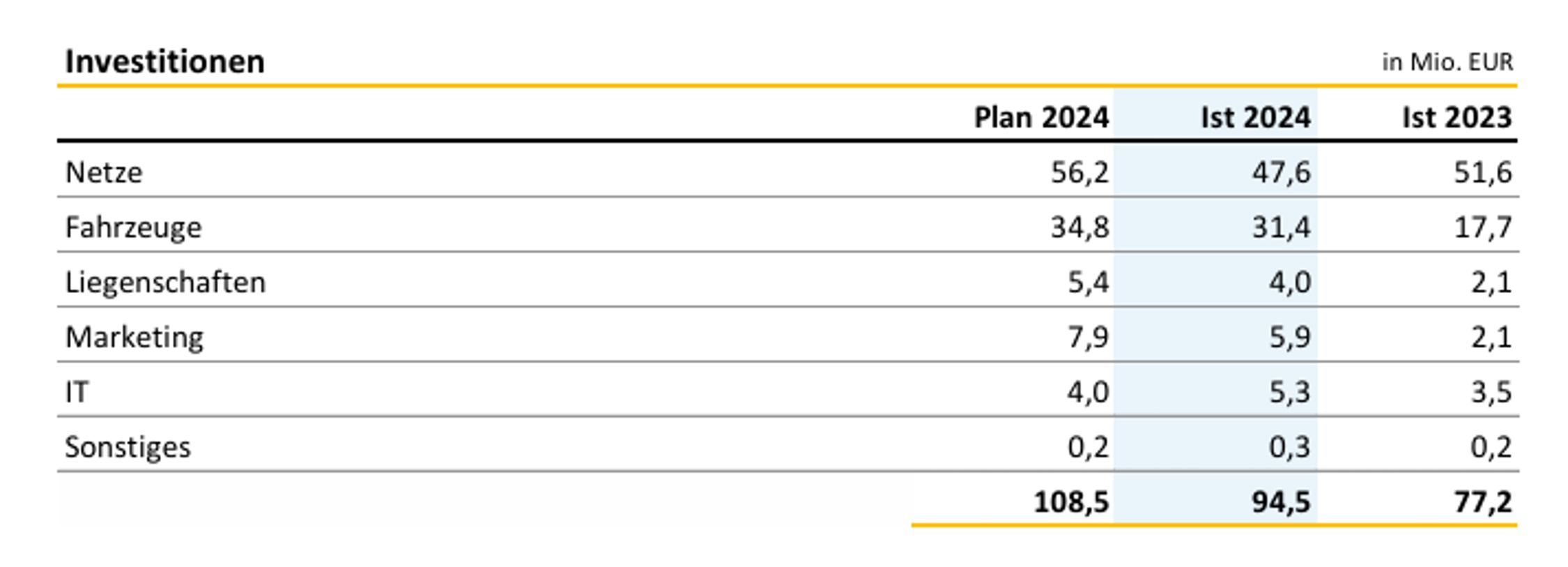

Wofür ja – ganz und gar nicht nebenbei – auch eine Menge investiert wird. Haben die LVB 2023 noch 77 Millionen Euro in Netze und neue Fahrzeuge investiert, waren es 2024 schon 95,5 Millionen. Geplant hatte man sogar mit über 108 Millionen Euro.

Doch auch bei den LVB zerschlagen sich immer wieder wichtige Investitionsvorhaben, weil die Ausschreibungsergebnisse nicht dem gesetzten Handlungsspielraum entsprechen. 31,4 Millionen Euro wurden allein in neue Fahrzeuge investiert. Geräuschlos, könnte man sagen. Denn das waren größtenteils neue Elektrobusse für die wachsende E-Bus-Flotte der LVB.

Entwicklung der Investitionen bei den LVB. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

Entwicklung der Investitionen bei den LVB. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

2025 werden jetzt auch die vor fünf Jahren bei der Heiterblick GmbH bestellten neuen Straßenbahnen folgen, die auf den ersten für breite Straßenbahnen ausgelegten Linien helfen sollen, das wachsende Fahrgastaufkommen zu bewältigen.

Denn dass die Fahrgastzahlen steigen, damit rechnen die LVB nach dem in dieser Hinsicht erfolgreichen Jahr 2024 unbedingt. Da hatten sie mit 156,9 Millionen Fahrgästen gerechnet, konnten am Jahresende aber 166 Millionen zählen. Und für 2025 erwarten sie nun 170 Millionen Fahrgäste. Das mittelfristige Ziel bis 2029 liegt übrigens bei 182,5 Millionen Fahrgästen.

Dazu trägt – befeuert durch das Deutschlandticket – auch das Wachstum der Abonnenten bei. Allein die Zahl der Abonnenten im LVB-System wuchs 2024 um 23,7 Prozent auf 213.178.

Geteilte Erlöse

Bauchschmerzen bereiten dabei die sinkenden Linieneinnahmen. Galt 2023 bei der Einführung des D-Tickerts noch „wer verkauft, behält“, so trat 2024 erstmals die Regelung in Kraft, dass die LVB die Einnahmen mit dem Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) teilen mussten, wodurch die Erlöse aus den Linieneinnahmen von 108,7 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 103,4 Millionen Euro sanken. So gesehen eine Vereinbarung der Fairness, da viele Abo-Kunden der LVB ja auch das Linienangebot in den Landkreisen nutzen.

Plan und tatsächliches Ergebnis der LVB im Jahr 2024. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

Plan und tatsächliches Ergebnis der LVB im Jahr 2024. Grafik: Leipziger Gruppe, Geschäftsbericht der LVB 2024

Vor allem durch Ausgleichszahlungen stiegen die Verkehrserlöse der LVB dann trotzdem von 132,8 auf 142,9 Millionen Euro. Was dann auch die Umsatzsumme deutlich steigen ließ von 300,7 auf 333,6 Millionen Euro. Die diversen Zuschüsse sorgten dafür, dass das Gesamtergebnis wieder ausgeglichen war, sodass die LVB das Jahr 2024 mit einer Schwarzen Null beendeten.

Hier gehört der Begriff Schwarze Null wirklich hin, anders als in den Haushalts-Spielen der heutigen Regierungen, die vergessen haben, dass eine betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung für ein Unternehmen etwas völlig anderes ist als die vernünftige Finanzierung eines Staatswesens.