Er gehört zu den prägenden Dirigenten unserer Zeit. Von 1998 bis 2007 war er auch Dirigent des Leipziger Gewandhausorchesters und prägt es im Grunde bis heute. Weshalb Herbert Blomstedt auch immer wieder gern zu Konzerten nach Leipzig zurückkehrt. Für die Musikwissenschaftlerin Julia Spinola eine der Gelegenheiten, mit dem Maestro aus Schweden über alles zu reden: über Gott, das Leben und natürlich die Musik. Diese Gespräche erschienen erstmals 2017 zu Blomstedts 90. Geburtstag.

Nun nähert sich schon der 100. und Blomstedt denkt darüber nach, wie er diesen Geburtstag wohl feiern wird. Die Neuauflage des Buches ist natürlich auch schon so etwas wie ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Denn die Erstauflage ist längst vergriffen. Aus gutem Grund, wie jeder merkt, der die soeben erweiterte Neuauflage in die Hände bekommt. Denn auch wenn sich die Gespräche der beiden scheinbar nur um Musik, Komponisten, Musikerkollegen, Orchester und Blomstedts lange Karriere am Dirigentenpult drehen, geht es eigentlich die ganze Zeit um Themen, die auch jeden anderen Menschen bewegen.

Sie tauchen in den Überschriften der inzwischen neun Gespräche auf, die Julia Spinola mit Herbert Blomstedt am Rande seiner Konzerte und Gastspiele geführt hat. Teilweise aber auch beim Besuch bei ihm zu Hause, einer Welt, die vom Sammeleifer eines Musikers erzählt, der seine verschiedenen Engagements in der DDR, in den USA, in München, Wien und Berlin immer auch dazu genutzt hat, seinen unbändigen Wissensdurst zu befriedigen.

Einen Teil seiner riesigen Sammlung von Büchern und Noten hat er längst der Universität Göteborg als „Herbert Blomstedt Collection“ anvertraut. Auch dorthin hat ihn Julia Spinola begleitet. „Die Bücher sind wie meine Freunde“, ist dieses Gespräch überschrieben und geht auf jene unbändige Neugier ein, die Bücherleser nur zu gut kennen.

Schlüssel zur Welt

Denn Bücher sind geballtes Wissen. Dort findet man, was im Alltag nur zerstreut oder gar nicht zu finden ist. Und selbst das Dirigieren Blomstedts zehrt von diesem Wissen, das er sich durch Bücher angeeignet hat. Bücher vertiefen unsere Kenntnis – oder erschließen uns gar erst eine völlig unbekannte Welt, die dann oft erst der Schlüssel ist zur Musik der großen Komponisten. Erst recht jener Komponisten, mit denen sich die Orchester der großen Musikstädte lange schwertaten, weil sie nicht in den geübten Kanon passten, neue Herangehensweisen erforderten – etwa wie der von Blomstedt regelrecht verehrte Bruckner.

Was schon 2017 deutlich wurde, hat sich mit dem nun zusätzlich eingefügten Gespräch, das Julia Spinola mit Blomstedt bei einem Gastspiel in Leipzig führte, verstärkt: Blomstedts werkgetreuer Umgang mit den von ihm dirigierten Komponisten. „Der Komponist bleibt die erste und letzte Autorität“, ist ein in Bengstorp entstandenes Gespräch entsprechend betitelt, in dem Blomstedt so ganz nebenbei auch ein halbes Jahrhundert Interpretationsgeschichte Revue passieren lässt.

Etwas, was Musikliebhaber oft gar nicht mitbekommen, weil sich Aufführungspraxen oft nur langsam ändern, selten abrupt. Aber genau das ist im 20. Jahrhundert passiert, als immer mehr werkkritische Editionen der großen Komponisten erschienen und Dirigenten wie Orchester begannen, immer mehr auf die freien Interpretationen der Musikstücke zu verzichten.

Wie sehr das noch Mitte des Jahrhunderts gang und gäbe war, schildert Blomstedt. Das hat auch mit seinen Begegnungen mit den Orchestern zu tun, die er dirigierte. Und in denen oft uralte Traditionen gepflegt wurden und das Beharrungsvermögen – etwa der neuen Musik gegenüber – oft gewaltig war. Gleichzeitig feierte die Welt begnadete Dirigenten, welche die klassischen Stücke ganz auf ihre Weise interpretierten und dabei auch keine Scheu zeigten, sie regelrecht „umzukomponieren“.

Was den Intentionen der Komponisten oft genug widersprach. Nur merkt das im lauschenden Publikum oft niemand, wenn es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt und auch keine kritischen Ausgaben der Werke, die die ursprüngliche Intention der Komponisten nachvollziehen lassen.

Die Freude an einem gelungenen Stück Arbeit

Schon hier merkt man, wie sich in der Arbeit eines begnadeten Dirigenten das Arbeitsethos spiegelt, das eigentlich jeder kennt, der seine Arbeit gewissenhaft verrichtet und am Ende das bestmögliche Ergebnis präsentieren möchte. Auch wenn es dafür bei den meisten Menschen keinen rauschenden Beifall gibt. Aber es kommt nicht einmal auf den Beifall an, wie Blomstedt erzählt, sondern auf die Reaktionen des Publikums, seine Aufmerksamkeit, all die stillen Signale, die auch den Dirigenten am Pult spüren lassen, dass der Saal mitgeht und voller Aufmerksamkeit dabei ist.

Es entsteht immer eine Resonanz. Auch wenn der Mann am Pult seine eigenen Selbstzweifel nie loswird, worüber Blomstedt ausgerechnet bei einer Tournee mit dem Gewandhausorchester mit Spinola spricht: „Selbstzweifel begleiten mich immer.“ Und es beruhigt geradezu, wenn ein erfahrener Musiker wie Blomstedt das sagt. Weil es irgendwie dazu gehört, wenn man den Menschen eine gute Arbeit abliefern will. Gerade im künstlerischen Bereich.

Wer nicht mehr zweifelt und seine eigene Arbeit immer wieder hinterfragt, der wird überheblich. Und am Ende hohl. Das betrifft auch weltbekannte Dirigenten, deren Namen Blomstedt lieber nicht nennt. Aber wer in den Konzerten sitzt oder die CD-Aufnahmen hört, der spürt es, ob das alles nur geübte Inszenierung ohne Tiefgang ist oder wirklich ein aus dem Geist des Stückes sich entfaltendes Konzert.

Und natürlich trösten diese Gespräche auch. Denn Blomstedt erzählt ja im Grunde aus dem Leben eines Menschen, der immer ein wenig Außenseiter war. Was vielen Menschen so geht. Nur verstehen sie das nicht als Stärke für ihr Leben. Sondern als Manko. Und das ist ein Fehler. Denn so entdecken sie nie ihre eigenen Stärken und Talente. Denn die sind aufs engste verbunden mit dem, was Menschen scheinbar zu Außenseitern macht.

So wie es auch Blomstedt ging, wie er bei einem Besuch in Värmland erzählt, in dem es um seine Familie geht – seine musikbegabte Mutter und seinen tiefgläubigen Vater. Das prägt fürs Leben. Nur macht es eben einen Unterschied, ob man es für sich akzeptiert und daraus einen eigenen Standard fürs Leben entwickelt, das Anderssein also mutig angeht. Oder ob man sichn wegduckt und so tut, als müsste man sich immerfort an die Meinung der Anderen anpassen.

Was wirklich zählt

In der Kunst und der Musik jedenfalls funktioniert das nicht. Im Gegenteil: Orchester reagieren auf einen Dirigenten, der weiß, was er will, anders als auf einen, der nicht weiß, wo er hin will. Erst in diesem Duett der Musikerpersönlichkeiten entstehen die großen Einspielungen, bei denen hinterher keiner weiß, was da wirklich passiert ist. Als wäre etwas Zusätzliches zur Wirkung gekommen, das für Publikum wie Orchester genauso unfasslich war. Aber genau darauf arbeiten Dirigenten ja bei jedem Konzert hin.

Und deswegen sei es ganz und gar nicht gut, so Blomstedt, wenn Dirigenten ein halbes Leben lang bei ihrem Stammorchester bleiben. Dann spielen sich Routinen ein, macht sich Mittelmaß breit. Was wohl auch dem Gewandhausorchester passierte, nachdem Kurt Masur es 30 Jahre lang nicht nur dirigiert hatte. Er war auch noch Spielleiter und Direktor in eine Person. Das tat dem Orchester gar nicht gut, das Blomstedt dann behutsam aus seiner Erstarrung weckte und wieder dahin brachte, zu einem der exzellentesten Orchester Deutschlands und weltweit zu werden. Weshalb Blomstedts Zeit am Gewandhaus das Ensemble bis heute prägt. Und er auch zu Konzerten immer wieder gern anreist.

So wie im letzten in diesem Buch nun zu findenden Gespräch, in dem er natürlich auch das Alter thematisiert und das, was sich im Lauf seiner Zeit als Dirigent geändert hat. Auch für ihn selbst. Nicht grundlos ist dieses Gespräch mit „Konzentration auf das, was wirklich zählt“, betitelt. Denn gerade das hohe Alter gab Blomstedt die Freiheit, sich auf jene Musik zu konzentrieren, die er unbedingt noch mit hervorragenden Orchestern spielen wollte. Seien es Neueinspielungen, die er vor Jahrzehnten noch unter ganz anderen Vorzeichen gemacht hat, sei es das Einstudieren von nicht so bekannten schwedischen Komponisten, die ihm am Herzen liegen. Die aber bislang nicht den Weg in die europäischen Konzerthäuser gefunden haben, weil dort die klassischen Repertoires dominieren.

„Ich konzentriere mich auf das Wesentliche“, sagt er, „auf das, was ich wirklich mit Überzeugung sagen kann.“

Brücken bauen für die Musik

Das muss man lernen. Auch in der Musikwelt, wo auch die besten Komponisten mit Erwartungen und Routinen konfrontiert werden. Nicht nur bei den Musikern in den Orchestern – auch wenn sich da durch die Internationalisierung in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat – sondern auch beim Publikum, das durchaus fähig ist, Komponisten und Konzerte abzulehnen, regelrecht zu verweigern, wenn niemand eine Brücke baut. Denn auch davon erzählt Blomstedt ja: Dass man das Hören von Musik erst lernen muss. Dass sich gerade jüngere Kompositionen oft erst erschließen, wenn einem jemand den Schlüssel dafür in die Hand gibt. Die großen Häuser wissen das und machen entsprechende Angebote.

Aber er berührt auch das von Deutschlands Schulpolitikern so sträflich vernachlässigte Thema der musikalischen Bildung in der Schule. Wo Musik meist zu den Fächern gehört, die die Herren Kultusminister glauben einsparen zu können, weil sie überhaupt kein Verständnis davon haben, warum Musik zu den Fähigkeiten gehören sollte, die erst einen aufgeschlossenen, zur Freude am Musizieren befähigten Menschen ermöglichen.

Etwas, was die zum größten Teil geradezu einfallslose Popmusik nicht vermitteln kann. Was wird aus den Menschen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, musikalische Emotionen und Tiefe zu erfassen? Also in dieser Weise taub werden für den hörbaren Reichtum der Welt?

Der natürlich weit über die Musik hinausgeht, wie Blomstedt zeigen kann, der auch ein begeisterter Sammler von naturkundlichen Büchern ist. Denn die Musik hat nun einmal mit dieser lebendigen Umwelt zu tun. Das klingt alles an in den Gesprächen von Spinola und Blomstedt. Die Musik ist in Blomstedts Verständnis nichts Abgehobenes, den normalen Menschen Unerreichbares. Im Gegenteil: Sie spricht unsere Sprache, spricht unsere Gefühle an, reißt uns mit und lässt uns weinen, auch wenn wir oft nicht wissen, warum.

Natürlich Bach

Und im letzten Gespräch kommt Blomstedt deshalb auch noch dezidiert auf Johann Sebastian Bach zu sprechen, bei dem er einen tiefen, weltverbundenen Glauben findet, wie er ihn selbst auch teilt. Und der für ihn bis heute der wohl wichtigste Komponist geblieben ist, gerade weil in seinen kirchlichen und weltlichen Kompositionen immer der ganze Bach zu hören ist, der genau hier das alles ausspricht, was einen Menschen im Leben umtreibt, jauchzen und klagen lässt.

Und so wird dieses nun erweiterte Buch eben nicht nur ein Geschenk für den immer noch rüstigen Dirigenten, sondern auch für alle musikliebenden Leserinnen und Leser, die schon immer so ein vages Gefühl hatten, dass es bei der mitreißenden Musik im Konzertsaal um viel mehr geht als um den einen unglaublichen Moment.

Und da Blomstedt – auch mit dem Gewandhausorchester – reihenweise einige seiner Lieblingskomponisten eingespielt hat, kann das auch jeder zu Hause an seiner Stereoanlage hören, wenn er sich ausklinkt aus den von Routinen zerhackten Alltagen. Denn dazu ist Musik eben da – sie lässt uns mit uns selbst begegnen. Und mit Gefühlen, die wir im durchgetakteten Alltag gar nicht mehr wahrnehmen.

Und wer Blomstedt noch nicht selbst am Pult erlebt hat, lernt ihn hier ein wenig kennen. Auch als nachdenklichen, sehr philosophischen Musiker, dem es beim Dirigieren nie nur um den perfekten Klang geht.

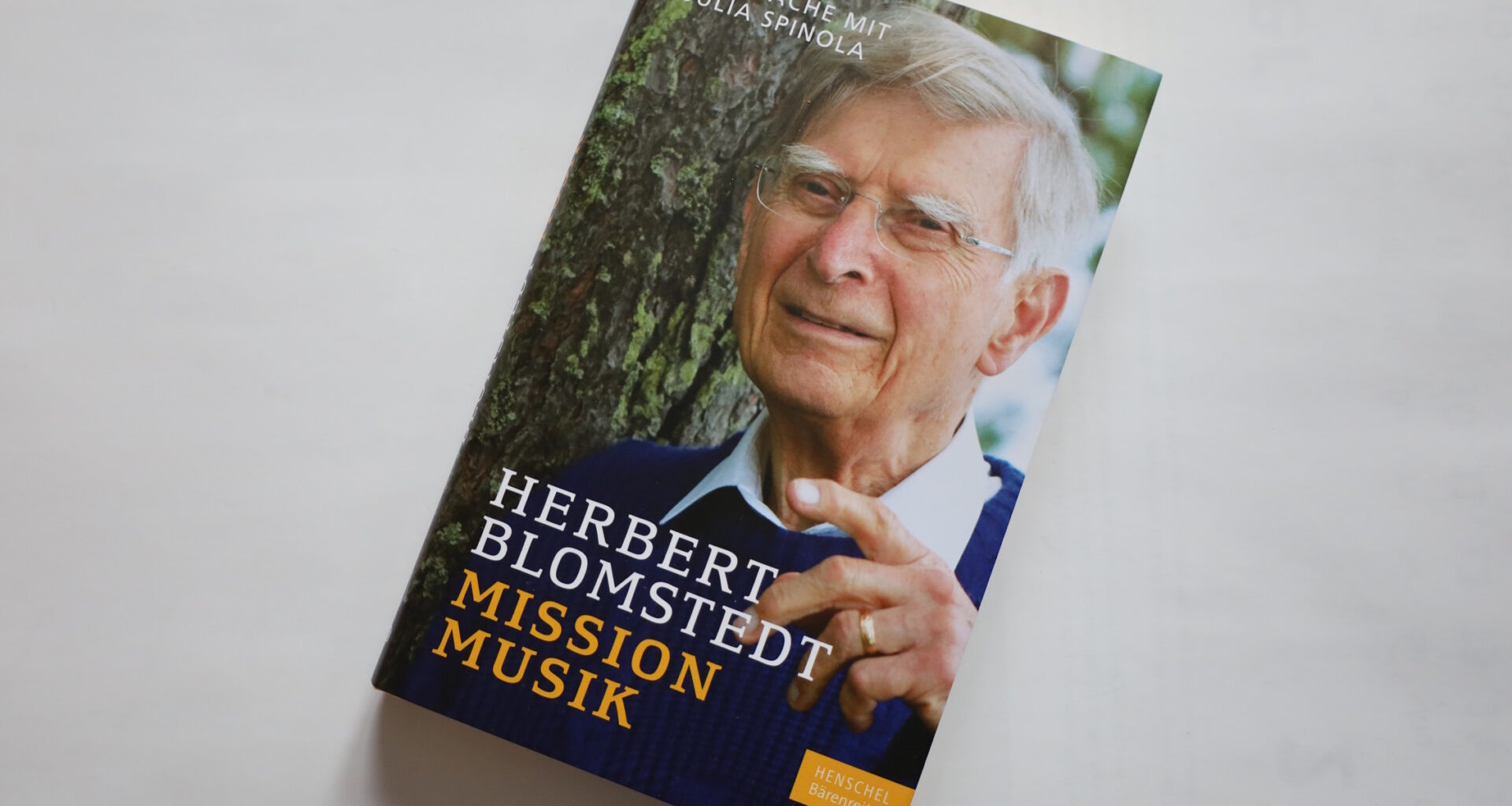

Herbert Blomstedt „Mission Musik“. Gespräche mit Julia Spinola, Henschel/Bärenreiter, Leipzig und Kassel, 3. erweiterte Auflage 2025, 26 Euro.